猫が口をくちゃくちゃさせながら白い泡を吐いている姿を見ると、飼い主としてとても心配になります。

この症状は一時的な生理現象のこともありますが、誤飲や病気など重大な原因が隠れている場合もあります。

特に、塩化カルシウムや異物の誤飲は、口の中の不快感や刺激によって猫がくちゃくちゃと口を動かし、白い泡を出す原因になります。

この記事では「猫 白い泡 くちゃくちゃ」や「猫 くちゃくちゃ 誤飲」という症状から考えられる原因と、それぞれの対処法を詳しく解説します。

また、緊急性の高い症状の見分け方や、動物病院を受診すべきタイミングについてもわかりやすくまとめています。

大切な猫の命を守るために、知っておくべき知識を整理しましたので、ぜひ最後までお読みください。

- 猫が口をくちゃくちゃして白い泡を出す主な原因

- 誤飲が原因の場合の危険性と応急対応

- 動物病院を受診すべき緊急症状の見極め方

目次

猫が口をくちゃくちゃして白い泡を出すのはなぜ?

猫が口をくちゃくちゃと動かしながら白い泡を出す様子は、多くの飼い主にとって衝撃的で不安な光景です。

この行動は一見すると単なるよだれや吐き気の一種に見えるかもしれませんが、実際にはいくつかの異なる原因が存在します。

中には緊急性の高い症状も含まれており、適切な判断と対応が求められます。

特に「猫 白い泡 くちゃくちゃ」や「猫 くちゃくちゃ 誤飲」というキーワードで検索する飼い主の多くは、愛猫に異常が起きた直後で不安を感じているケースが多いです。

ここでは、白い泡をくちゃくちゃする行動の代表的な原因と、それぞれに潜むリスクについて詳しく解説します。

原因を正しく知ることで、慌てず冷静に対処でき、猫の健康を守る第一歩となります。

空腹や胃液の逆流による一時的な症状

猫は長時間空腹の状態が続くと、胃酸や胃液が逆流し、白い泡状の液体を吐くことがあります。

この時、口をくちゃくちゃと動かすのは口内に残った苦味や酸味を不快に感じているためです。

この症状は比較的軽度で、食事を小分けに与えることで改善する場合が多いです。

しかし、頻繁に繰り返す場合は消化器系の異常や慢性的な胃炎の可能性もあるため、動物病院での診察が必要です。

誤飲による物理的な刺激や中毒反応

猫が異物を誤飲した場合、口の中や喉、消化管に刺激が生じ、くちゃくちゃと口を動かしながら白い泡を出すことがあります。

特に塩化カルシウムや防湿剤などの化学物質は、口腔内を刺激し、よだれや泡を伴う症状を引き起こします。

異物が消化管に詰まると窒息や腸閉塞の危険もあり、場合によっては緊急手術が必要になることもあります。

異物が見えている場合でも、無理に引き抜くと傷や炎症を悪化させる恐れがあるため、必ず動物病院で対応しましょう。

口腔内や喉の炎症・感染

歯周病や口内炎、咽頭炎などの炎症が原因で、口をくちゃくちゃと動かすことがあります。

この場合、白い泡は唾液に空気が混ざって発生するもので、慢性的に続くことが多いです。

口臭や食欲不振、痛みによる鳴き声の変化などが併発することもあります。

定期的な口腔ケアや歯石除去が予防につながります。

中毒や神経症状による泡

農薬や薬品などの有害物質を口にした場合、中毒反応として泡やよだれが出ることがあります。

また、てんかん発作や神経系の異常でも、発作中に口をくちゃくちゃさせることがあります。

このような症状が見られたら直ちに動物病院へ連絡し、可能であれば摂取した物の情報を伝えましょう。

誤飲が疑われるときの応急対応と受診の目安

猫が口をくちゃくちゃさせながら白い泡を出している場合、その原因が誤飲である可能性は否定できません。

特にプラスチック片や紐、化学物質などは猫の消化管や口腔を刺激し、症状を悪化させます。

ここでは、誤飲が疑われるときに飼い主が取るべき応急対応と、動物病院を受診すべき判断基準について解説します。

正しい知識を持つことで、パニックにならず冷静に対応でき、愛猫の命を守る可能性が高まります。

応急対応の基本

まず重要なのは無理に吐かせないことです。

人間用の催吐剤や塩水などを使って吐かせる行為は、猫の体に大きな負担をかけ、かえって危険な状態を引き起こすことがあります。

口の中に異物が見えていても、奥深くに入り込んでいる場合は無理に取り除こうとせず、動物病院に任せましょう。

異物の種類や量がわかる場合は、可能な限り情報をメモし、現物やパッケージを持参すると診断がスムーズになります。

動物病院を受診すべき症状

以下の症状が見られる場合は、緊急性が高いため、すぐに動物病院を受診してください。

- 呼吸が苦しそう、咳き込む

- よだれや泡が止まらない

- 吐き気や嘔吐が繰り返し起きる

- ぐったりして動かない

- 泡や吐物に血が混じっている

これらの症状は、消化管の閉塞や化学物質による中毒反応の可能性があり、時間が経過するほど命の危険が高まります。

誤飲防止のための環境づくり

予防は最も効果的な対策です。

猫が誤飲しやすい物は、日常的に手の届かない場所に保管しましょう。

特に、細い紐や輪ゴム、ビニール袋、乾燥剤、薬品類は注意が必要です。

遊び用のおもちゃも定期的に点検し、破損して小さな部品が出てきていないか確認してください。

こうした日常的な工夫が、猫の健康と安全を守ることにつながります。

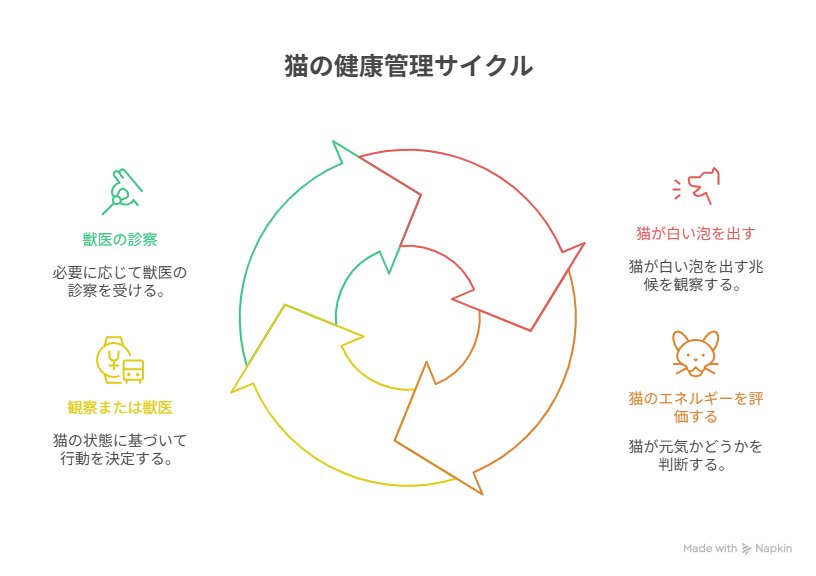

動物病院に行くべきか迷ったときのチェックポイント

猫が口をくちゃくちゃさせたり白い泡を出すとき、飼い主が最も悩むのは「今すぐ病院に行くべきか、それとも様子を見ても大丈夫か」という判断です。

症状によっては自然に収まる場合もありますが、放置すると命に関わるケースもあります。

ここでは、動物病院への受診を検討するためのチェックポイントを整理しました。

客観的に状況を判断するための目安としてご活用ください。

緊急受診が必要なケース

- 呼吸が荒い、または息苦しそうにしている

- 泡やよだれに血や異物が混ざっている

- 吐き気や嘔吐が何度も続く

- ぐったりして動かない、反応が鈍い

- 発作や痙攣を伴っている

これらの症状は即時対応が必要であり、ためらわずに動物病院に連絡してください。

早めの受診を推奨するケース

- 1日に何度も口をくちゃくちゃする様子が見られる

- 食欲が落ちている、または全く食べない

- 口臭が強くなった、よだれが増えた

- 体重が減ってきている

このような症状は進行性の病気や慢性的な口腔トラブルのサインかもしれません。

症状が軽くても早めに受診することで、治療期間や費用の負担を減らせる可能性があります。

自宅で様子を見てもよいケース

- 一度だけ白い泡を吐き、その後は元気にしている

- 食欲・元気・排泄に異常がない

- 遊びや活動に普段通りの反応がある

この場合でも、症状が繰り返すようなら記録を取り、動物病院で相談しましょう。

動画や写真で症状を残しておくと診察時に役立ちます。

- 猫が口をくちゃくちゃして白い泡を出す原因は、空腹・誤飲・口腔炎・中毒など多岐にわたる

- 誤飲が疑われる場合は無理に吐かせず、速やかに動物病院へ連絡する

- 呼吸困難や発作などの緊急症状があれば即受診が必要

- 予防のために危険物を手の届かない場所に保管することが重要

- 症状が軽くても繰り返す場合は早期受診で重症化を防ぐ