愛猫が輪ゴムやヘアゴム、太いゴムなどを誤飲してしまったら、とても心配になりますよね。

「猫 ゴム 誤飲」や「猫 輪ゴム 食べた」と検索しているあなたは、愛猫が突然ゴムを口にしてしまい、どう対応すべきか不安でいっぱいだと思います。

ゴムの種類や大きさによって危険性は異なり、場合によっては腸閉塞や内臓損傷など命に関わることもあります。

しかし、適切な判断と迅速な対応を行えば、多くの場合は深刻な事態を避けることができます。

この記事では、猫が輪ゴム・ヘアゴム・太いゴムを誤飲したときの正しい対処法、危険な症状の見分け方、動物病院で行われる処置、そして再発防止のための予防策まで、獣医師監修のもと詳しく解説します。

- 猫が輪ゴム・ヘアゴム・太いゴムを誤飲した際の危険性と症状

- ゴムの種類別の対処法と動物病院で行われる検査・処置

- 誤飲を防ぐための生活環境の整え方と予防策

目次

猫が輪ゴム・ヘアゴム・太いゴムを誤飲したらまずどうする?緊急度の判断と初期対応

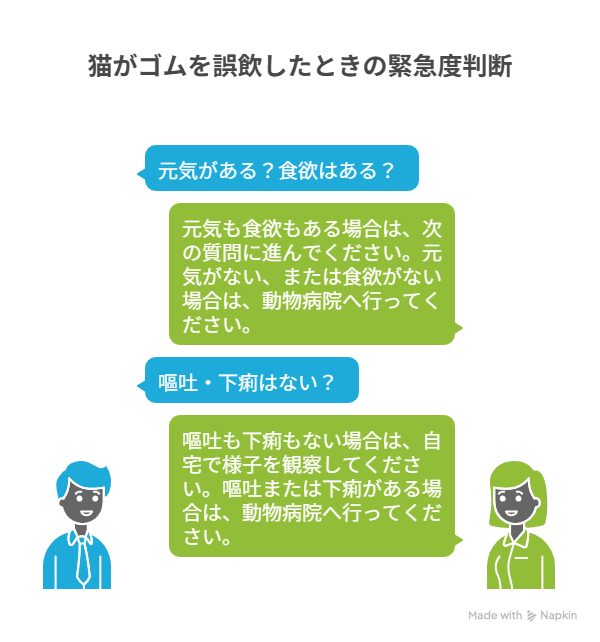

猫が輪ゴムやヘアゴム、太いゴムなどを誤飲してしまった場合、最初の行動が愛猫の命を左右します。

ゴムの種類や大きさ、飲み込んでからの経過時間、そして猫の様子によって緊急度は変わります。

誤飲から数分〜数時間以内は、異物が胃や腸に移動する前に対応できる重要な時間帯です。

ここでは、緊急度を判断するためのポイントと、自宅でできる初期対応について解説します。

誤った対応をすると症状を悪化させることがあるため、必ず以下の手順を参考にしてください。

輪ゴムを飲んでしまっても大丈夫なケース

猫が元気で食欲もあり、嘔吐や下痢などの異常がない場合は、様子を観察することも可能です。

しかし、輪ゴムは消化されないため、必ずしも安全とは限りません。

翌日以降の便に輪ゴムが混ざって出てくるか確認し、異常があればすぐに受診します。

催吐処置を自宅で試すのは危険です。必ず獣医師の判断を仰ぎましょう。

危険なサインと、すぐに動物病院へ行くべき症状

以下の症状が見られる場合は緊急性が高く、即受診が必要です。

- 嘔吐や吐き気が続く

- 食欲不振、元気消失

- 腹部を触ると痛がる、鳴く

- 排便・排尿の異常

- 呼吸が苦しそう

これらは腸閉塞や消化管損傷のサインであり、放置すると命に関わります。

飲み込んだのが太いゴムや長いゴム紐の場合、より詰まりやすく危険です。

特に猫が遊びの最中に飲み込んだ場合、ゴムが口腔や食道に引っかかっていることもあるため注意しましょう。

猫が輪ゴム・ヘアゴム・太いゴムを誤飲したときの動物病院での処置

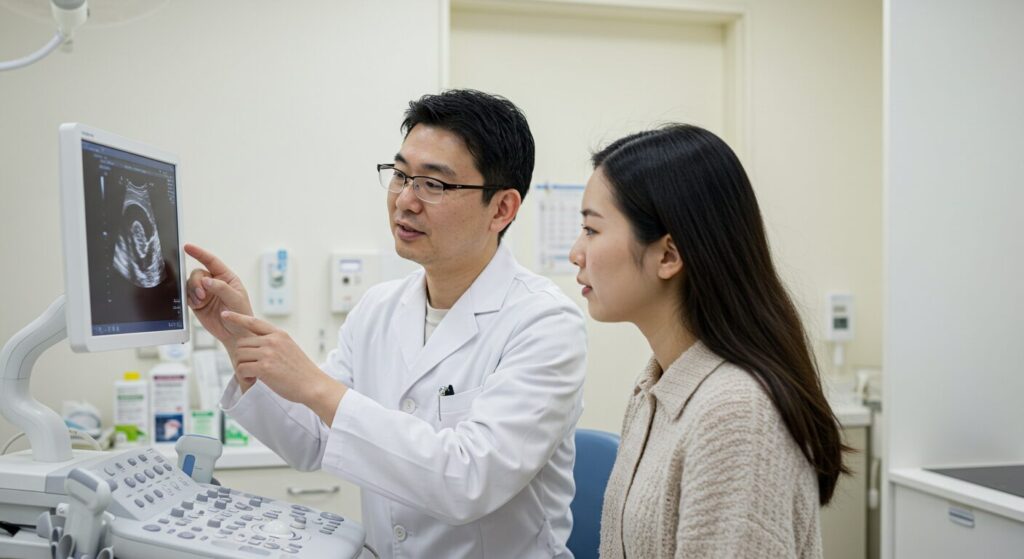

猫がゴムを誤飲した場合、動物病院では異物の位置・大きさ・形状を特定し、最適な処置方法を決定します。

受診時には誤飲したゴムの種類・大きさ・経過時間をできるだけ正確に伝えましょう。

特に太いゴムや長いゴム紐は詰まりやすく、処置の選択に大きく影響します。

以下は一般的な診断・治療の流れです。

レントゲン・エコーで分かること

まず、レントゲンや超音波検査で異物の位置や腸の膨張具合を確認します。

ゴムは金属や骨のように鮮明には写りませんが、消化管のガスや液体の溜まり具合から詰まりを推測することが可能です。

エコー検査では腸壁の損傷や炎症もチェックできます。

催吐処置や内視鏡、手術が必要になるケース

誤飲から時間が経っていない場合(2〜3時間以内)で、異物が胃にとどまっていると判断されれば、催吐処置で吐かせることがあります。

ただし、鋭利な部位や長いゴム紐は吐かせると逆に損傷を与えるため、獣医師の判断なしに自宅で行うのは危険です。

催吐処置で取り除けない場合や、すでに腸に移動している場合は、内視鏡または開腹手術が検討されます。

特に腸閉塞や穿孔の疑いがある場合は、緊急手術が命を救う唯一の手段になることもあります。

処置後は絶食・点滴で胃腸を休ませ、必要に応じて抗生物質や胃腸保護薬が投与されます。

猫の輪ゴム・ヘアゴム・太いゴム誤飲を防ぐために飼い主ができること

猫は狩猟本能や好奇心から、動くものや細長い物体に強く反応します。

輪ゴムやヘアゴム、太いゴム紐は遊び道具のように見えますが、誤飲すれば命に関わる危険物です。

日常生活の中で少しの工夫をするだけで、誤飲のリスクを大きく減らすことができます。

ここではゴムの種類別予防策と、猫の習性に配慮した安全対策をご紹介します。

輪ゴムや紐類を猫の届かない場所へ片付ける

使い終わった輪ゴムや紐類は、必ず密閉容器や引き出しに収納しましょう。

机や棚の上に置いていても、猫はジャンプして取ることがあります。

ヘアゴムは洗面所やドレッサーに置きっぱなしにしないことが大切です。

特に太いゴムやゴム紐は長さがあり、飲み込むと腸に絡まりやすく危険です。

遊びでストレスを発散させ、誤飲のリスクを減らす

猫がゴムに興味を示す背景には、遊び不足やストレスがあることも多いです。

1日2回以上、10〜15分程度の狩猟本能を刺激する遊び時間を取りましょう。

猫じゃらしやボールなど、誤飲の心配がない安全なおもちゃを活用します。

遊び終わったおもちゃは出しっぱなしにせず、片付けて次回まで保管することで安全を保てます。

安全なおもちゃや環境づくり

ペットショップやオンラインショップには、誤飲防止設計のおもちゃが多数販売されています。

ゴム紐を使った手作りおもちゃは避け、誤って壊しても飲み込めない素材を選びましょう。

また、キャットタワーや爪とぎなど、ゴム以外で興味を引ける環境を整えることも重要です。

猫が輪ゴム・ヘアゴム・太いゴムを誤飲した時のまとめと注意点

猫のゴム類誤飲は、種類や大きさによって危険性が大きく異なりますが、いずれも放置すれば命に関わる可能性があります。

今回の内容を簡単に振り返り、再発防止に役立てましょう。

- 誤飲直後は種類・大きさ・経過時間を把握し、落ち着いて行動

- 嘔吐・食欲不振・元気消失は緊急サイン。即受診が必要

- 誤飲から2〜3時間以内なら催吐処置の可能性あり(必ず獣医師判断)

- 腸閉塞や内臓損傷の疑いがある場合は内視鏡または開腹手術が行われる

- 輪ゴム・太いゴム・ゴム紐・ヘアゴムなどは日常的に猫の届かない場所へ保管

- 誤飲予防には、安全なおもちゃと十分な遊び時間の確保が重要

愛猫の安全を守るためには、誤飲の早期発見と迅速な対応、そして日常的な予防策の徹底が欠かせません。

少しの注意と工夫で、愛猫を危険から遠ざけることができます。