猫が後ろ足でふみふみ・足踏みをする姿を見て「かわいいけど、これって大丈夫?」と心配になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。

猫の「後ろ足 足踏み」「ふみふみ 後ろ足」という行動には、リラックスや甘えのサインである一方で、ストレスや発情、さらには健康異常のサインが隠れている場合もあります。

本記事では、猫が後ろ足でふみふみ・足踏みをする理由を心理・本能・健康面の3つの視点から詳しく解説します。

また、異常サインの見極め方や飼い主が取るべき具体的な対処法まで、獣医師監修の情報をもとにわかりやすくご紹介します。

愛猫の健やかな生活のために、ぜひ参考にしてください。

- 猫が後ろ足でふみふみ・足踏みする理由

- 正常行動と異常サインの見極め方

- 飼い主が取るべき具体的な対処法

目次

猫が後ろ足でふみふみ・足踏みする主な理由

猫が後ろ足でふみふみ・足踏みをする姿は、可愛らしくもあり、不思議にも感じます。

この行動には猫特有の本能や心理が複雑に絡み合っており、リラックスのサインであることもあれば、環境への適応反応や体調面のサインであることもあります。

特に「猫 足踏み 後ろ足」「ふみふみ 後ろ足」「後ろ足 足踏み」といったキーワードで検索されるように、多くの飼い主さんがこの行動に疑問や不安を抱いています。

ここでは、猫が後ろ足でふみふみ・足踏みをする主な5つの理由を詳しく解説していきます。

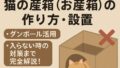

① 狩猟本能に基づく準備動作

猫は生まれつきのハンターです。

獲物に飛びかかる前に後ろ足で地面を踏みしめ、力のバランスを整えたり、タイミングを計ったりする行動が見られます。

これが日常生活でも癖のように現れることがあり、特に遊びや高いところに登る前などに後ろ足の足踏みが見られるのはこの狩猟本能の名残です。

② マーキング行動としての足踏み

猫の肉球には臭腺があり、足踏みをすることで自分の匂いを周囲に付けて縄張りを主張しています。

特に新しい場所や物の上で足踏みするのは安心感を得るための自己マーキングの可能性が高いです。

③ 発情期に伴う行動

猫は繊細な生き物で、環境の変化・来客・音・匂いなどによってストレスを受けやすい傾向があります。

こうしたストレスを自己安定化(セルフソーシング)するために足踏み行動が現れることがあります。

⑤ 甘え・リラックスの愛情表現

最も一般的なのは安心感や甘えの表現としてのふみふみ・足踏み行動です。

子猫時代に母猫のお乳を飲む際のふみふみ行動の名残が成猫でも残るケースで、これは信頼の証とも言えます。

このように、猫の後ろ足での足踏み・ふみふみには様々な要因が絡み合っています。

大半は正常な安心行動ですが、中には注意が必要なケースもあるため、次章で詳しく見極め方を解説していきます。

異常?正常?行動を見極めるポイント

猫の後ろ足でのふみふみ・足踏みは正常な行動であることが多いですが、場合によっては健康異常やストレスサインの可能性もあります。

ここでは、飼い主が簡単に判断できるチェックポイントを紹介します。

正常行動の特徴

- 安心してリラックスしているときに見られる

- 飼い主のそばやお気に入りの寝床で行う

- 頻度が極端に多くない

- 併発する異常症状がない

異常が疑われるサイン

- 急に頻繁に足踏みするようになった

- 後ろ足を引きずる・震える・痛がる様子がある

- 食欲不振や嘔吐、排泄異常を伴う

- 環境変化がなくても執拗に足踏みを続ける

- 肉球や足に怪我・炎症がある

このような異常サインが複数当てはまる場合は早めに獣医師に相談することをおすすめします。

頻度や状況をメモしておくと診断に役立つ

獣医師に相談する際は、いつから・どのくらいの頻度で・どんな状況で足踏みしているかを記録しておくと、的確な診断に繋がります。

適切に観察し、愛猫の体調変化を早期にキャッチしてあげることが大切です。

飼い主が取るべき正しい対処法

猫の後ろ足でのふみふみ・足踏みは基本的に心配のいらない正常行動が多いですが、状況によってはケアが必要です。

ここでは、飼い主が無理なく実践できる対策を紹介します。

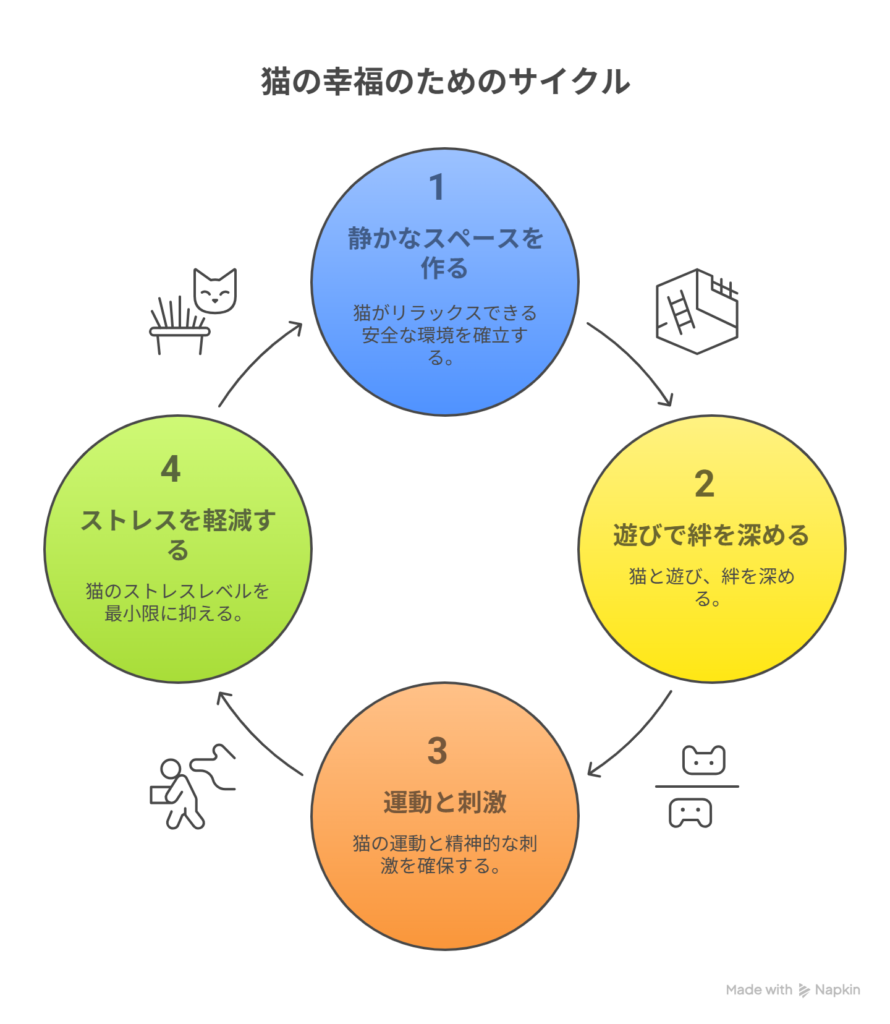

① 安心できる生活環境を整える

猫は環境の変化やストレスに敏感です。

以下のような工夫で安心感を高めましょう。

- 静かな専用スペースを確保する

- 高い場所(キャットタワー・棚)を用意する

- 食事・トイレ・遊びの時間を規則正しく保つ

- 温度・湿度を快適に保つ

② 足や肉球の状態を定期的にチェック

ふみふみ・足踏みが多い場合は肉球の怪我・炎症・爪の異常がないか確認しましょう。

異常があれば早めに獣医師に相談が必要です。

③ 過剰行動の場合はストレスケアを意識

執拗に足踏みするようならストレス要因を見直す必要があります。

新しい家具・騒音・匂い・来客など刺激を最小限に抑えましょう。

フェリウェイ(猫用フェロモン製剤)なども有効です。

④ 遊びや運動で気分転換を促す

猫じゃらし・おもちゃ・知育玩具などを活用して遊びの時間を充実させると、足踏みの頻度も自然に落ち着く場合があります。

⑤ 異常が続く場合は早めに獣医師へ相談

頻度が急増したり、異常行動が続く場合は病気の可能性もあるため、迷わず専門家に相談しましょう。

神経疾患・関節疾患・ホルモン異常などが隠れているケースもあります。

適切な環境づくりと日々の観察で、愛猫の健康と安心を守ってあげましょう。

後ろ足ふみふみは子猫時代の名残でもある

猫のふみふみ・足踏み行動には子猫期の名残が色濃く残っています。

これは猫の成長過程に深く関係しており、特に安心感と甘えのサインとして知られています。

授乳行動から続く「ふみふみ」の本能

子猫は母猫のお乳を飲む際に前足で乳腺を刺激するふみふみ行動を行います。

この行動は心地よさや安心感と結びついて記憶され、成長してからもリラックスしている時に自然と出やすくなります。

成猫でも甘えや愛情表現として現れる

特に飼い主のそば・膝の上・寝床などリラックスした状況下で後ろ足の足踏みが見られる場合、これは甘えの表現と捉えて良いでしょう。

「ここは安全な場所」「あなたのことが好き」という信頼サインとも言えます。

後ろ足の足踏みも心理背景はほぼ同じ

ふみふみ行動は通常前足で行われることが多いですが、猫によっては後ろ足でもふみふみや足踏み動作が現れることがあります。

これも基本的には愛情表現の延長線と考えられますので、穏やかに見守ることで絆を深めることができます。

愛猫の「後ろ足ふみふみ」は、安心して暮らしている証でもあるのです。

まとめ:愛猫の足踏み行動を正しく理解しよう

猫が後ろ足でふみふみ・足踏みする行動は愛情と安心のサインであることが多く、基本的には見守って良い行動です。

子猫期の名残・甘え・信頼表現が背景にあります。

一方で頻度の急増・痛み・他の異常症状が見られる場合は注意が必要です。

日々の様子をよく観察し、必要に応じて環境改善や獣医師への相談を行うことで、愛猫の健康と安心を守ることができます。

ふみふみ・足踏み行動を正しく理解し、愛猫との信頼関係をより深めていきましょう。

- 猫の後ろ足ふみふみ・足踏みは主に愛情表現

- 子猫期の授乳行動の名残も関係している

- マーキング・狩猟本能・発情など本能的理由もある

- 異常が疑われる場合は獣医師相談が必要

- 環境改善やストレスケアで落ち着くことが多い