猫の出産が近づくと、そばで見守ってあげたい…そんな飼い主さんも多いでしょう。

しかし実は「見守るつもりが母猫にストレスを与えてしまう」こともあるのです。

この記事では、猫の出産を見てはいけない本当の理由と、母猫に安心を与えながら安全にサポートする方法を、獣医師監修の知識も交えて分かりやすく解説します。

出産中や産後のトラブル対処法も紹介するので、これから出産を迎える飼い主さんはぜひ参考にしてください。

- 猫の出産を見てはいけない理由

- 母猫にストレスを与えない見守り方

- 出産トラブルの緊急サインと対処法

目次

猫の出産を見てはいけない5つの理由

-visual-selection-1024x572.png)

猫の出産に立ち会うのは飼い主として不安も多いものです。しかし、無理に見守ることで逆に母猫に悪影響を与えてしまうことがあります。ここでは「見てはいけない」と言われる5つの理由をわかりやすく解説します。

理由① 母猫のストレスが陣痛を妨げる

猫は非常に繊細な動物です。

出産時に人の気配を感じるだけでストレスホルモンコルチゾールが増え、陣痛を促すオキシトシンの分泌が妨げられます。

その結果、陣痛が弱まったり、分娩が遅れたりすることがあります。

対処法:出産が始まったら静かな部屋で一人にしてあげましょう。声かけや視線も控えます。

理由② 本能行動を妨げてしまう

出産直後、母猫は子猫の羊膜を破り、体を舐め、へその緒を噛み切る本能行動を行います。

飼い主の介入が多いとこれらの行動を妨げるリスクがあります。

対処法:母猫の本能を信じ、必要以上に近づかないことが大切です。

理由③ 出産トラブルのリスクが高まる

ストレスによる出産停止、分娩の遅延、子猫の低体温などが起こる場合があります。

対処法:妊娠中から安心できる環境を整え、必要時はすぐに病院へ相談を。

理由④ 子猫を拒絶する恐れがある

人間の匂いが子猫に付着すると、母猫が育児を拒否するケースもあります。

対処法:出産直後は子猫に触れないようにしましょう。

理由⑤ 飼い主の不安が伝染する

猫は飼い主の心情を察知します。

飼い主が不安になれば、母猫も落ち着きを失いがちです。

対処法:飼い主も落ち着いた態度を心がけましょう。

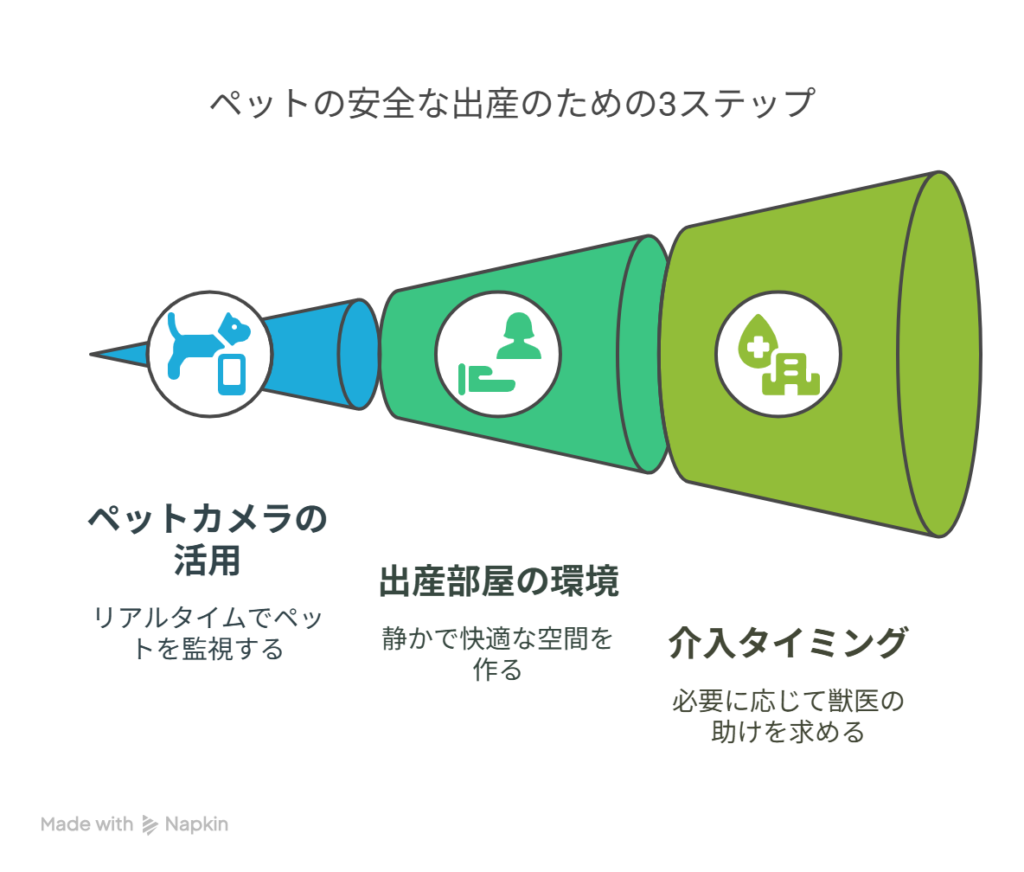

獣医師が教える安全な見守り方3選

「どうしても出産の様子を確認したい」「異常があればすぐ気づきたい」——そんな飼い主の気持ちを尊重しつつ、母猫の負担を減らせる見守り方法があります。ここでは獣医師の視点から安全に見守る方法を紹介します。

方法① ペットカメラを活用する

- 最新のWi-Fiカメラ(例:eufy Indoor Cam 2K、Arlo Babyなど)を使用

- 音声はオフ、母猫の目線に入らない位置へ設置

方法② 出産環境を整える

- 静かな暗めの部屋を準備

- 段ボール産箱に毛布やタオルを敷く

- 他のペットや子供は立ち入り禁止

方法③ 介入のタイミングを知っておく

以下の症状があればすぐに獣医師へ連絡しましょう。

- 破水後30分以上子猫が出ない

- 苦しそうに鳴き続ける

- 子猫を舐めない・世話をしない

- 大量出血が続く

出産時の緊急サインとすぐに動物病院へ行くべきケース

たとえ準備を万全に整えても、出産中には思わぬトラブルが発生することもあります。ここでは、飼い主がすぐに異変に気づけるように、出産時の危険サインと緊急対応の目安をまとめます。

| 破水後30分以上子猫が出ない | 高 | すぐ病院へ連絡 |

| 苦痛の鳴き声が続く | 高 | 病院へ |

| 子猫を放置する | 中 | 軽く子猫を拭きつつ病院へ相談 |

| 出血が止まらない | 高 | 迷わず緊急受診 |

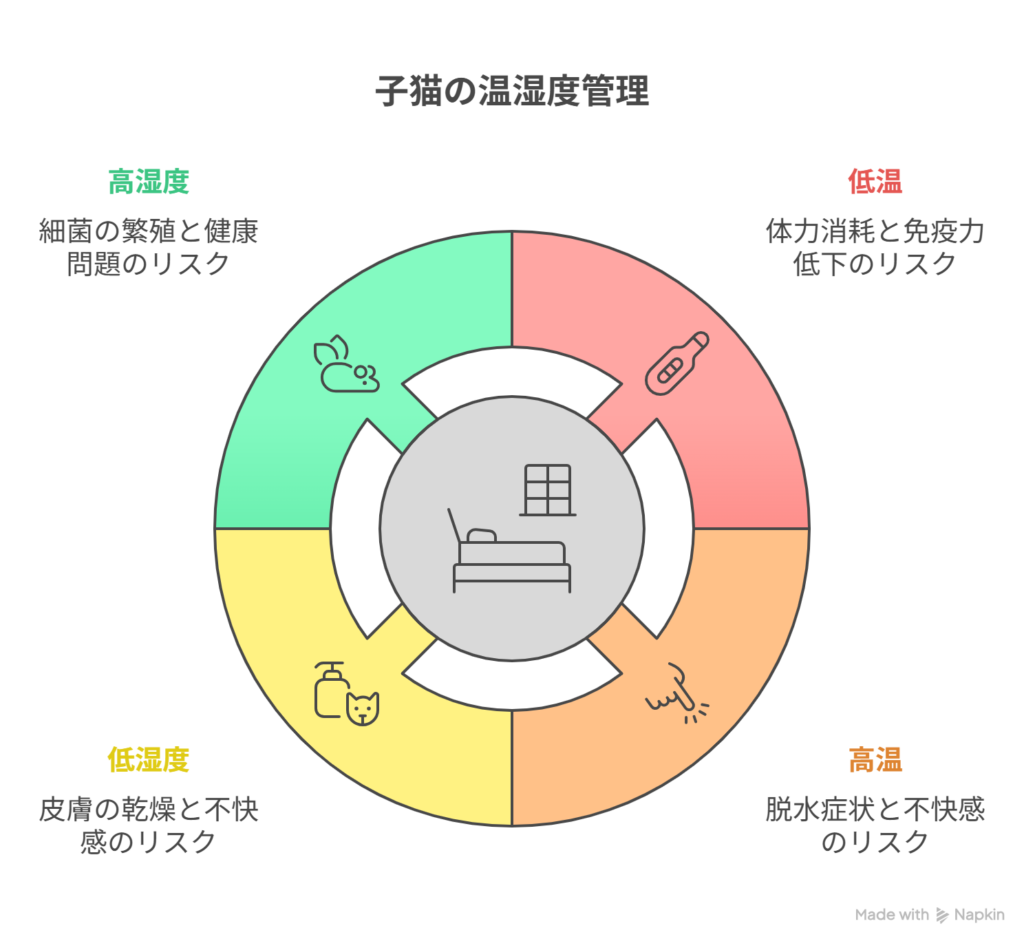

出産後の温度・湿度管理とケア

出産が無事に終わっても、母猫と子猫のケアは続きます。新生児は特に環境の影響を受けやすいため、温度や湿度、栄養面の管理がとても重要です。ここでポイントを詳しく見ていきましょう。

- 室温:26〜28℃

- 湿度:50〜60%

- ペットヒーターや毛布で保温

- 母猫の栄養補給:授乳期用フード・ぬるま湯

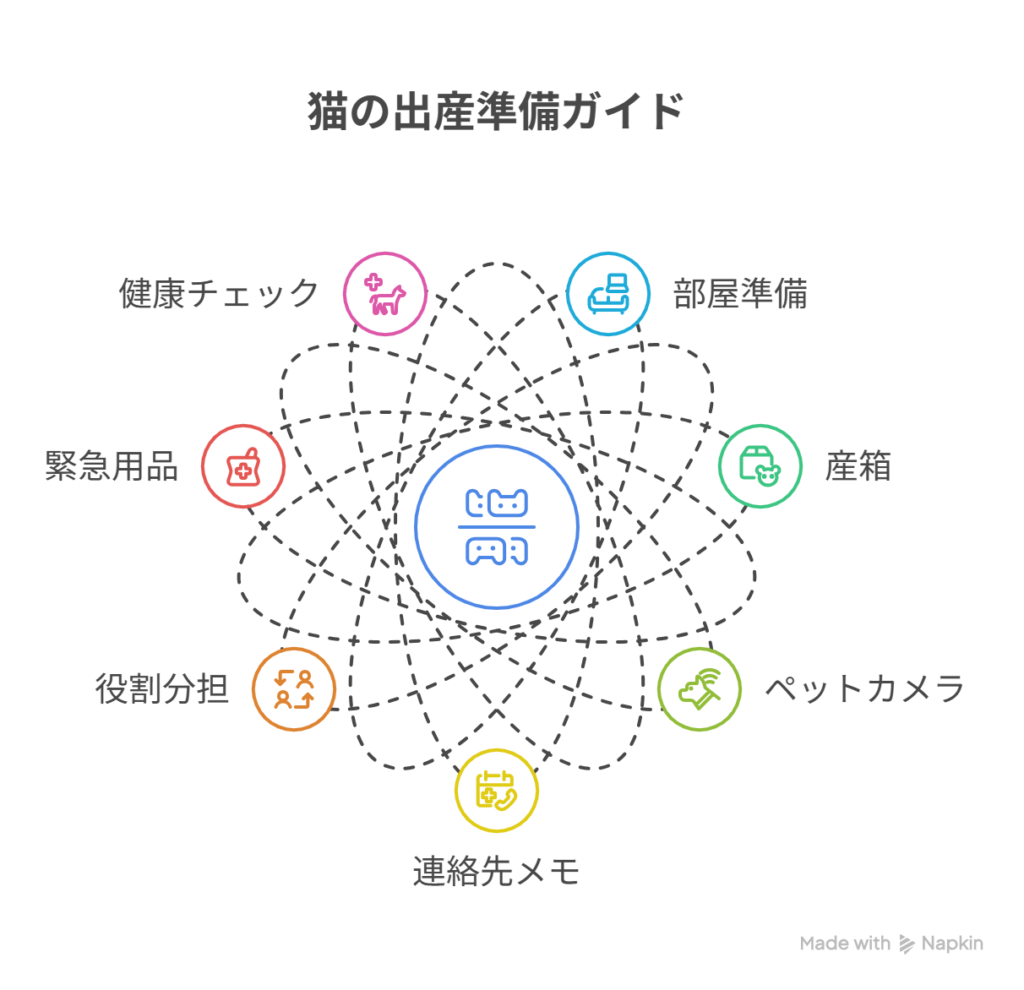

出産前に準備しておくべき7つのこと

猫の出産を安全に迎えるには、事前の準備がとても大切です。ここでは、出産当日までに飼い主が用意しておきたいポイントを7つに整理しました。備えあれば憂いなしです。

- 静かで暗い出産部屋の確保

- 産箱・タオル・保温用品の準備

- ペットカメラの設置

- 動物病院の緊急連絡先をメモ

- 家族間で役割分担

- 緊急時用品の用意(使い捨て手袋・清潔なタオルなど)

- 母猫の健康チェック

- 猫の出産は基本的に自然に任せる

- 母猫に安心できる環境を提供する

- 緊急サインは速やかに動物病院へ連絡

- 出産前の準備が安全な出産を支える