「猫の妊娠期間は70日でも大丈夫なの?」と不安に感じていませんか?

通常の妊娠期間は59〜65日が目安ですが、まれに70日を超えるケースもあります。

この記事では、猫の妊娠期間が平均より長引く原因や注意すべき異常のサイン、お腹の変化や出産前兆候まで詳しく解説します。

毎日できるチェックリストや受診タイミングの目安、安心して出産を迎えるための準備法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

- 猫の妊娠期間の平均日数と正常範囲

- 妊娠70日を超えた場合の原因と受診目安

- 妊娠中のお腹の変化と日数ごとの特徴

- 出産前の兆候と異常サインの見極め方

- 出産までに準備しておくべきケアと注意点

目次

猫の妊娠期間は何日?正常な目安と範囲

まずは猫の妊娠期間の基本的な目安を確認しましょう。

猫の妊娠期間は平均約63日とされています。

ただしこれはあくまで平均値であり、実際には59日から65日程度の範囲で出産することが多いです。

正常範囲内の妊娠期間

獣医学のデータによると、猫の正常な妊娠期間は以下の通りです。

| 妊娠日数 | 状態の目安 |

|---|---|

| 59〜65日 | 正常範囲 |

| 66〜69日 | 要観察(経過を注意深く見る) |

| 70日以上 | 異常の可能性あり(受診推奨) |

個体差や環境で多少のズレも

妊娠期間は個体差・年齢・出産経験・胎児数などによっても前後します。

例えば若い猫や多産経験のある猫は早めに出産する傾向があり、反対に高齢出産や胎児数が少ない場合はやや遅れることもあります。

妊娠日数の正確な把握は難しい

交配日がはっきりわかっていないケースも多く、実際の妊娠日数にズレが生じることもあります。

そのため出産兆候の有無を併せて判断することが大切です。

「妊娠期間が70日を超える場合は、獣医師による超音波検査・胎児心拍確認が重要となる」(日本小動物繁殖学会より引用)

妊娠70日を超えたら異常?原因と受診の目安

妊娠期間が70日を超えても出産が始まらないと、飼い主としてはとても不安になります。

すぐに異常と断定するわけではありませんが、慎重な観察と受診が必要になります。

70日を超える主な原因

- 胎児数が少ない場合 → 出産開始を促すホルモン量が不足し、分娩が遅れやすくなる

- 高齢出産 → 子宮収縮が弱まり、分娩開始が遅れるリスクが高まる

- ホルモン異常 → プロゲステロンやオキシトシンの分泌異常が影響

- 胎児の異常 → 胎児の成長不良・胎位異常・死胎などで自然分娩できないケース

受診を迷わず検討すべきサイン

- 食欲不振が長く続いている

- 胎動が感じられない

- お腹の張りが異常に強い

- 元気がなく動かなくなる

これらのサインがある場合は緊急性が高い可能性もあります。

できるだけ早く動物病院を受診してください。

動物病院で行われる主な検査

- 超音波検査(胎児の心拍・位置確認)

- レントゲン検査(胎児数・胎位確認)

- 帝王切開の判断

「妊娠70日以降で胎動消失や体調異常がある場合、緊急帝王切開を検討するのが基本方針」(日本獣医産科会より引用)

妊娠期間中のお腹の変化と特徴【日数別解説】

猫の妊娠中、お腹や身体には日数に応じたさまざまな変化が現れます。

これを知っておくことで妊娠の進行状況や出産のタイミングを把握しやすくなります。

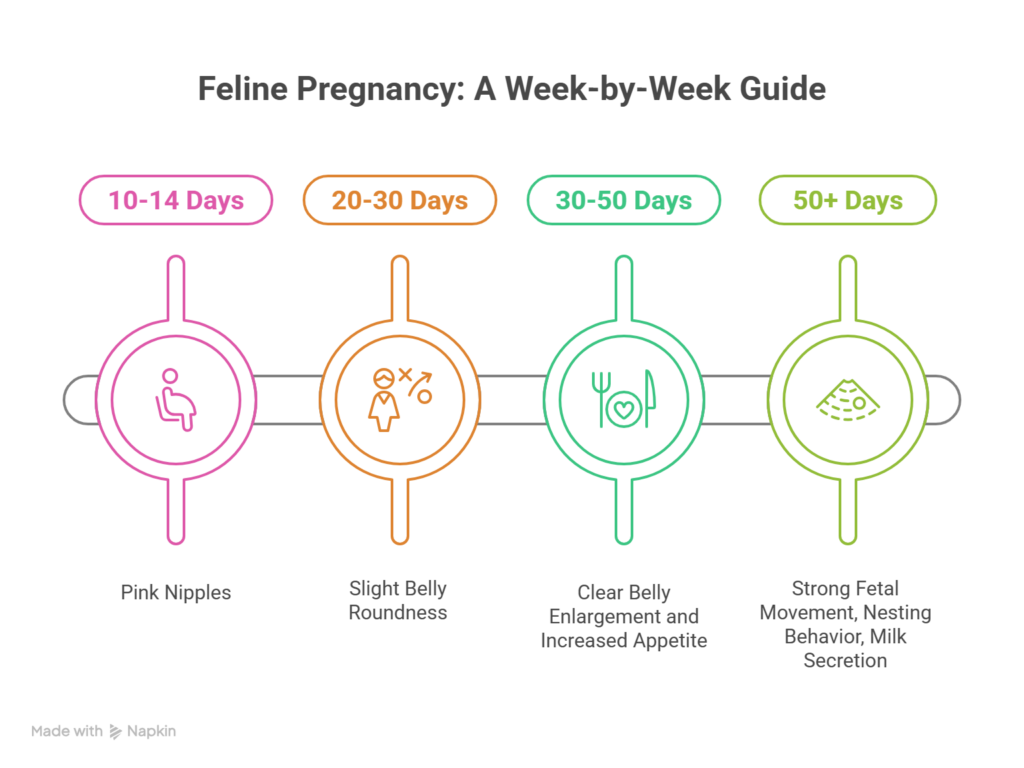

妊娠10日〜14日頃:乳首の色変化が最初のサイン

妊娠初期で最も早く現れるサインが乳首のピンク色への変化です。

乳腺の張りが出始め、ピンクが濃くなるのが特徴です。

この時期はまだお腹の膨らみは目立ちません。

妊娠20日〜30日頃:お腹の丸みが見え始める

妊娠20日以降になると、お腹の丸みが徐々にわかるようになります。

特に横になってリラックスしていると、お腹が少しふくらんでいるのが確認できます。

この時期に動物病院で超音波検査を受けると、胎児の確認が可能になります。

妊娠30日〜50日頃:お腹が明確に大きくなる

妊娠1か月を超えると、お腹のふくらみははっきりと目立つようになります。

歩き方もゆったりと変化し、食欲が増す傾向があります。

体重も約1.2〜2倍程度に増加するのが一般的です。

妊娠50日〜出産直前:胎動や巣作り行動が活発に

妊娠50日頃になると胎動がはっきりと確認できるようになります。

横になっているお腹を触ると、胎児が動く感触がわかります。

巣作り行動(毛布を掘る・暗所に入る)や母乳の分泌も始まります。

出産直前:体温低下といきみのサイン

出産直前にはお腹の張りが強くなり、いきみや腹部けいれんが現れます。

また体温が約1℃低下し37.5℃以下になるのも特徴です。

息づかいが荒くなり、頻繁に鳴くようなら、まもなく出産が始まるサインです。

「妊娠経過中の身体変化は日数ごとにかなり規則的に現れる。早期観察が異常予防につながる」(日本小動物繁殖学会より引用)

妊娠中の行動の変化と飼い主のケアポイント

妊娠中の猫は、お腹の変化だけでなく行動や性格にも変化が現れます。

こうしたサインを理解し、適切なケアを行うことで、安心して出産まで導いてあげることができます。

妊娠中期〜後期に見られる主な行動変化

- 食欲が増す(通常の約1.5〜2倍に増加)

- 活動量が減る(お腹が重くなるため運動が減る)

- 巣作り行動を始める(暗所・毛布・狭い場所を探す)

- 性格がやや攻撃的になる(母性本能による防御反応)

妊娠中の食事管理がとても重要

妊娠中の猫は高栄養・高カロリーの妊娠用キャットフードに切り替えましょう。

タンパク質・カルシウム・ビタミン類が不足すると、母猫にも胎児にも影響が出ます。

1日数回に小分けしてこまめな食事提供がおすすめです。

安心できる静かな環境作り

妊娠後期になると音や人の出入りに敏感になることがあります。

落ち着いて過ごせるよう、静かな部屋・巣箱スペースを用意してあげましょう。

かかりつけ動物病院との連携も大切

妊娠中〜出産直前まで定期的な健康チェックを受けておくと安心です。

出産時に異常が起きた際も、すぐに連絡できる動物病院を事前に相談しておきましょう。

「妊娠期のストレス軽減と栄養管理が母猫と胎児の健康維持に最も重要」(日本ペット栄養学会より引用)

毎日できる出産前チェックリスト

妊娠後期に入ったら、毎日の体調チェックがとても大切になります。

小さな変化を見逃さないことで、出産時のトラブルも予防しやすくなります。

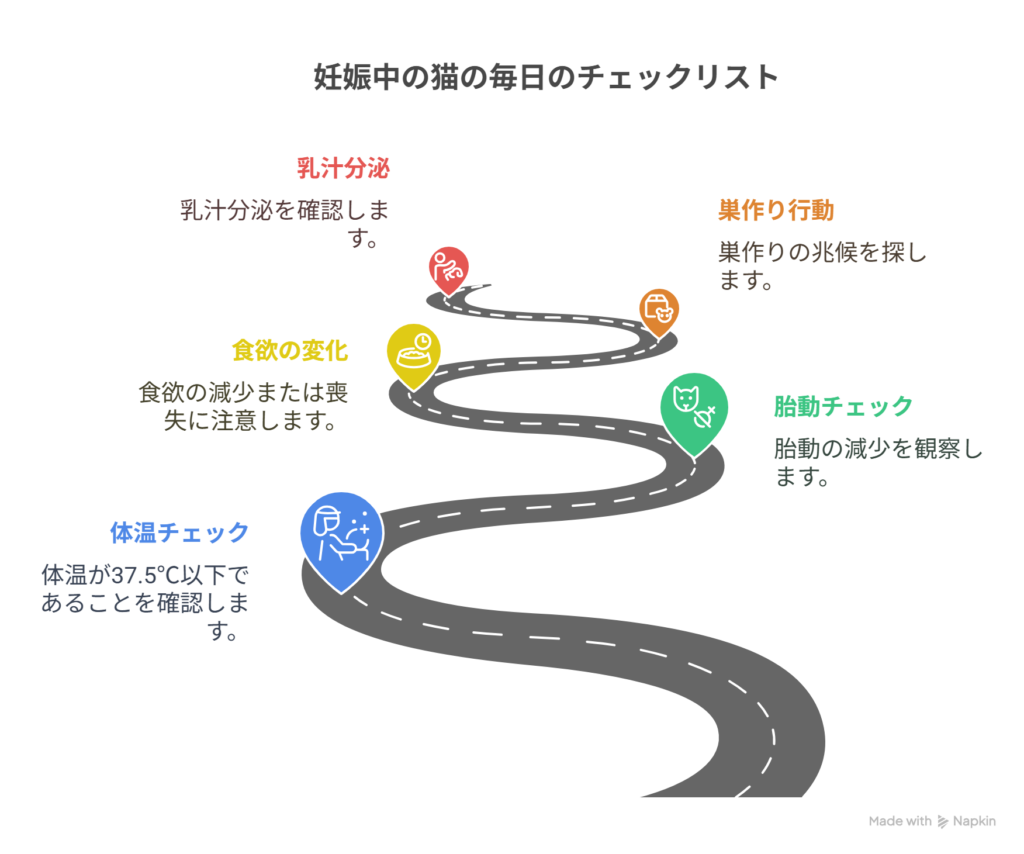

① 体温の測定

出産が近づくと体温が約1℃低下します。

普段は38〜39℃の体温が、出産12〜24時間前には37.5℃以下になるのが目安です。

毎日同じ時間に体温を測り、変化を記録しておくと役立ちます。

② 胎動の確認

妊娠50日以降は胎動がしっかり感じられます。

急に胎動が弱まる・消失する場合は注意が必要です。

③ 食欲と排泄の確認

出産前は食欲が急に落ちることがあります(自然な兆候)。

ただし長く続く食欲不振や排泄異常は受診が必要です。

④ 巣作り行動の有無

出産が近づくと巣作り行動(毛布を掘る、暗所を探す)が活発になります。

落ち着ける産箱を早めに準備してあげましょう。

⑤ 乳房・母乳の分泌確認

乳首が張り、母乳の分泌が始まると出産間近のサインです。

「体温低下・胎動消失・母乳分泌は出産の3大兆候。毎日のチェックで予測精度は高まる」(日本獣医繁殖学会より引用)

【体験談】我が家で70日目出産を迎えた記録

ここでは実際に我が家で経験した、妊娠70日目での出産例をご紹介します。

同じように不安を感じている飼い主さんの参考になれば幸いです。

妊娠60日を過ぎた頃の様子

妊娠50日頃から胎動がはっきり感じられ、巣作り行動も活発に。

妊娠60日を過ぎると、乳房の張りが強くなり、母乳も少しずつ分泌され始めました。

妊娠65日を過ぎてから不安に

一般的な出産予定日を超えても出産が始まらず、「本当に大丈夫かな?」と心配に。

ただ、体調自体は安定しており、食欲も通常通りありました。

胎動もしっかり感じられていたため、かかりつけの動物病院に相談の上、もう少し経過観察することにしました。

70日目でついに出産が開始

妊娠70日目の朝、体温が37.3℃に低下しているのを確認。

その後数時間以内にいきみが始まり、無事に出産となりました。

胎児数は2匹と少なめで、獣医師の説明によると胎児数が少ないことで分娩開始がやや遅れた可能性があるとのことでした。

振り返って感じたこと

日々の体温測定・胎動確認・食欲観察を続けたことで安心して見守ることができました。

万一に備えて、事前に動物病院と連携を取っておく重要性も痛感しました。

「70日超えでも胎動・食欲が正常であれば落ち着いて様子を見守ることも選択肢。ただし常に動物病院の指導を受けることが大切」(獣医師のアドバイスより)

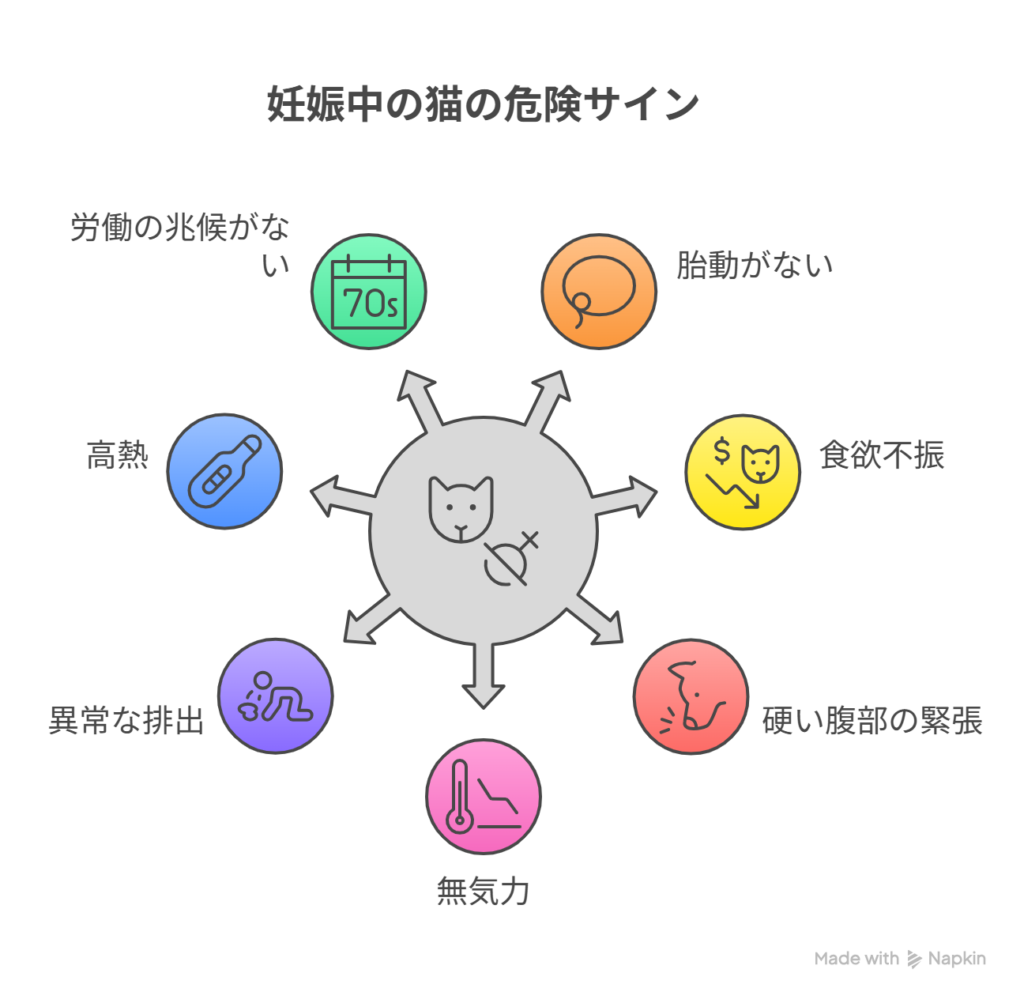

妊娠中の異常兆候一覧表

妊娠中の猫に現れる異常サインを早期に把握することが、母猫と胎児の安全につながります。

以下の表を参考に、日々の観察で異変を見逃さないようにしましょう。

| 異常サイン | 注意ポイント |

|---|---|

| 胎動が感じられない | 胎児の生存確認が必要。緊急受診を。 |

| 極端な食欲不振 | 2日以上続く場合は異常の可能性。 |

| お腹が異常に張って硬い | 胎児異常や子宮のトラブルを疑う。 |

| ぐったりして動かない | 脱水・貧血・子宮疾患の恐れあり。 |

| 悪臭のあるおりもの | 子宮内感染や死胎のリスク。 |

| 高熱(39.5℃以上) | 感染症・炎症の可能性あり。 |

| 70日を超えて出産兆候なし | 必ず動物病院で検査を受ける。 |

「妊娠後期の異常サインは迅速な受診判断が重要。受診遅れが母子ともに危険を高める」(日本獣医産科学会より引用)

- 猫の妊娠期間は通常59〜65日が目安

- 70日を超えた場合は慎重な観察と受診検討が必要

- 胎動・体温・食欲・巣作り行動で出産の兆候を把握

- 異常兆候は早期発見・早期受診が母子を守るカギ

- 日々の体調記録と動物病院との連携が安心につながる