「猫 保護団体 おかしい」と検索されたあなた。

その違和感、決して間違いではないかもしれません。

猫の保護活動は尊い一方で、一部の団体に対する不信感が高まっているのも事実です。

この記事では、「猫 保護団体 おかしい」と感じる理由や背景を明らかにしつつ、

信頼できる団体の見極め方や、安全に支援するためのポイントを丁寧に解説します。

さらに、寄付以外でできる支援方法や地域での関わり方も紹介。

「保護猫を助けたいけど、どこを信じていいかわからない…」そんな方にとって、

正しい選択を後押しする一歩となる情報をお届けします。

安心している猫(イメージ画像)

- 猫の保護団体に「おかしい」と感じる理由

- 信頼できる保護団体の見極めポイント

- 寄付以外で猫を支援する方法

目次

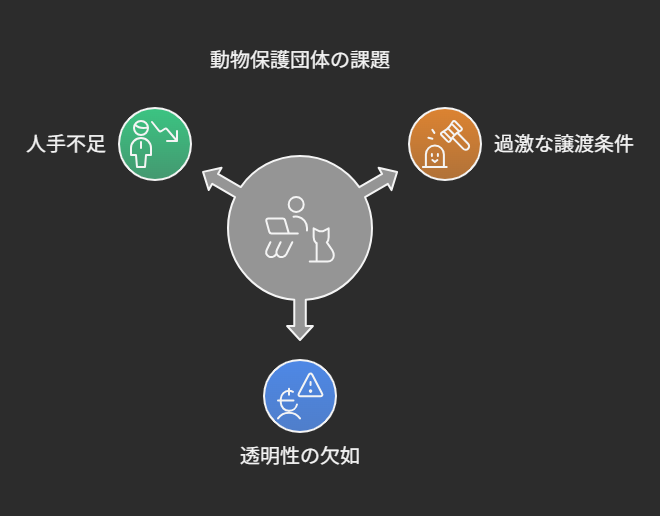

猫の保護団体が『おかしい』と言われる理由

猫の保護団体が『おかしい』と言われる理由(イメージ画像)

猫の保護団体は、多くの猫を救うために日々活動しています。

しかし、一部の団体に対しては、活動内容や対応に疑問を感じる声も上がっています。

以下では、そうした声が生まれる主な理由を探ります。

過激な言動や対応

一部の保護団体では、譲渡条件が非常に厳格であったり、対応が高圧的であると感じられることがあります。

例えば、未婚者や賃貸住宅の居住者を一律に譲渡対象外とするケースや、定期的な報告の強制などの条件が挙げられます。

これにより、善意で里親になろうとする人々が不快感を抱くことがあります。

運営の透明性の欠如

寄付金の使途や活動内容が明確に公開されていない団体も存在します。

資金の使い道が不透明であると、支援者や里親希望者は不信感を抱く原因となります。

信頼できる団体は、定期的な活動報告や収支報告を行い、透明性を確保しています。

内部の人手不足や組織運営の問題

多くの保護団体はボランティアによって運営されており、慢性的な人手不足に悩まされています。

その結果、一人のスタッフが多くの猫を担当し、過重労働となるケースもあります。

また、組織運営の未熟さが、外部から見て不信感を抱かれる原因になることもあります。

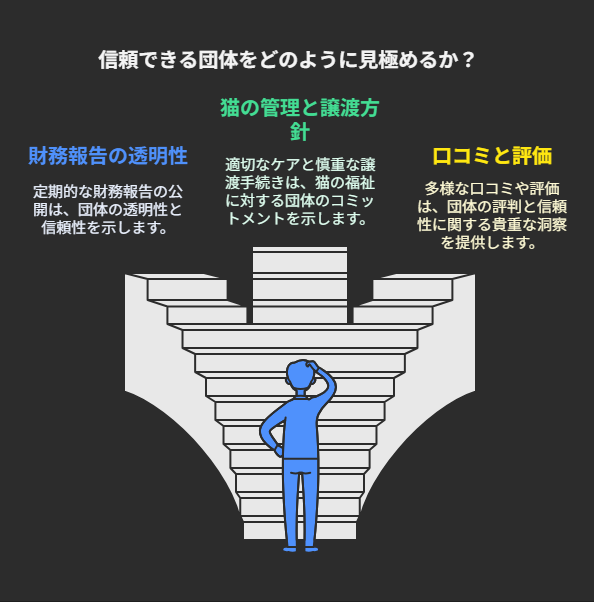

信頼できる猫の保護団体の見極め方

信頼できる猫の保護団体の見極め方を解説(イメージ画像)

猫の保護団体を支援したいと考える人にとって、どの団体を選ぶかは非常に重要な問題です。

活動の透明性や姿勢に差がある中で、信頼できる団体を見極めるためには、いくつかのチェックポイントを押さえておく必要があります。

以下では、支援者が安心して寄付や協力を行えるようになるための判断基準を具体的に解説します。

会計報告や活動報告の公開状況

寄付金や助成金など、団体の資金は支援者の信頼の上に成り立っています。

そのため、収支報告や活動実績を定期的に公開しているかは非常に大きな判断材料です。

たとえば、SNSや公式サイトで年次報告書を掲載している団体は、透明性の面でも信頼できます。

保護猫の管理体制と譲渡活動の方針

保護猫に適切な医療ケア(ワクチン接種、避妊・去勢手術など)を提供し、衛生的で安心な飼育環境を維持しているかも重要です。

また、譲渡においては、飼い主の生活状況や飼育意識を丁寧に確認し、譲渡後のフォローも行っている団体は、猫の幸せを本気で考えています。

口コミや第三者の評価

実際に支援や譲渡を受けた人たちの口コミは、団体の実態を知る重要な手がかりです。

また、ボランティアの体験談や、SNS上での反応、行政からの表彰歴などもチェックすべき要素です。

偏った意見に流されず、複数の情報源を比較しながら、総合的に判断しましょう。

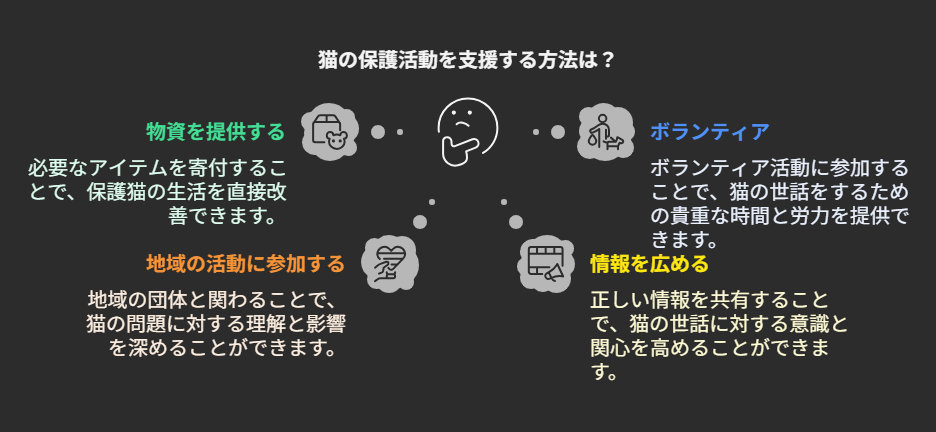

猫の保護活動を支援するためにできること

猫の保護活動を支援するためにできることを解説(イメージ画像)

猫の保護活動を応援したいという思いがあっても、「自分にできることってあるの?」と感じる方は多いでしょう。

実は、寄付以外にも、さまざまな方法で支援することが可能です。

無理なく、自分の生活スタイルに合わせて猫たちを支える方法を見つけましょう。

ここでは、誰でも取り組みやすい支援方法を3つご紹介します。

寄付以外の支援方法を活用する

お金を出すことが難しい場合でも、物資の提供や一時預かりといった方法があります。

たとえば、以下のような物資は多くの団体で不足しがちです。

- キャットフード・おやつ

- 猫砂・ペットシーツ

- ケージやベッドなどの飼育用品

ボランティア活動も、時間のあるときに参加する形で関われるのでおすすめです。

地域の保護活動に関わる

地域密着型の保護団体は、野良猫のTNR活動(捕獲・不妊手術・リリース)や、譲渡会の開催などを行っています。

地元での活動に参加することで、現場での問題点や猫の状況をリアルに知ることができます。

近くの保護団体のWebサイトやSNSをチェックしてみましょう。

正しい情報を広める

保護猫に関する正確な知識を広めることも、立派な支援のひとつです。

たとえば、以下のような情報を周囲に伝えることで、猫たちの未来が変わります。

- 猫は終生飼育が原則であること

- 不妊・去勢手術の重要性

- 信頼できる保護団体の見つけ方

SNSでのシェアや、友人への口頭伝達も、小さな力ですが大きな影響力を持ちます。

- 猫の保護団体に対する疑問の声は一部で現実に存在する

- 信頼できる団体は会計や譲渡の透明性が高い

- 支援は寄付だけでなく物資や情報発信でも可能

- 地域活動やTNR支援も効果的な方法のひとつ

- 無理なく継続できる形で猫を守るアクションが重要