「猫 抱っこ紐 作り方」を探しているあなたへ。

この記事では、ミシンや型紙がなくても、Tシャツとエプロンだけで猫の抱っこ紐が作れる方法を紹介します。

災害時の避難や通院、ちょっとした移動時にも使える便利アイテムとして、初心者でも安心して作れる手順を詳しく解説。

作り方はたった3ステップで完結。

さらに、猫が快適に過ごせるよう、安全性やフィット感にも配慮した設計となっています。

おしゃれなアレンジ例や、猫が嫌がらないための工夫、使用シーンごとの注意点も紹介しており、使う前の不安も解消できます。

市販品との比較や、脱走防止に役立つ小技も満載。

あなたの愛猫との時間を、もっと快適にしてくれる一冊です。

- ミシン不要&型紙不要で作る猫用抱っこ紐の作り方

- 安全性と快適性を両立する手作り設計のポイント

- 脱走防止や通院にも活用できる実用的な工夫

目次

猫の抱っこ紐・エプロンを手作りするメリット

猫用抱っこ紐を手作りする最大の魅力は、「愛猫にぴったりのサイズ感」と「コストパフォーマンス」、そして「自由なデザイン性」にあります。

特に市販品では得られない安心感と、飼い主自身の工夫が活かせる楽しさが魅力です。

ここでは、手作りならではの具体的なメリットを、カテゴリごとに詳しく解説していきます。

愛猫の体型や性格に合わせて調整できる

市販の抱っこ紐は、サイズがS・M・Lと分かれていても、猫の体型や性格にぴったり合うとは限りません。

手作りであれば、猫の体重・骨格・好きな姿勢に合わせてフィット感を微調整できます。

また、飼い主の体格にも合わせて設計できるため、長時間の使用でも負担が軽減されます。

こうした「完全カスタマイズ」ができるのは、手作りの大きな特権です。

コストを抑えつつ安全性も確保できる

市販品の中には数千円〜一万円を超えるものも少なくありません。

しかし、Tシャツとエプロンなど、家にある素材で代用可能なDIYでは、費用をほとんどかけずに完成させることができます。

また、構造を自分で理解して作ることで、補強が必要な部分を明確に認識でき、結果として市販品以上の安全性を確保することも可能です。

脱走防止対策としてDカンやリードなどを組み込むアレンジもできるのが利点です。

自由なデザインで“うちの子専用”を楽しめる

デザインの自由度もDIYの大きな魅力です。

刺繍、リボン、レース、ワッペン、リフレクターなど、市販品にはない個性的なアレンジが可能になります。

特にSNSやInstagramに載せる際には、可愛さ・映えを意識したカスタマイズが飼い主にとっても楽しい要素です。

「うちの子にしか似合わない1着」を自分で作れることが、DIYの満足感をさらに高めます。

材料準備|必要な道具と素材

猫用の抱っこ紐を手作りする際には、適切な素材選びと道具の準備がとても重要です。

特に、愛猫の肌に触れるものだからこそ、肌ざわりや通気性、安全性に配慮した選定が求められます。

このセクションでは、基本となる布素材や縫製道具、代用品の提案まで、初心者でも迷わず準備できるよう詳しく解説していきます。

自宅にあるもので代用可能なアイテムも多く、コストを抑えながら安全性と快適性を確保できます。

まずは材料の基本から見ていきましょう。

基本素材とその選び方

まず最初に用意したいのが「Tシャツ」と「エプロン」です。

どちらも家にあるもので構いませんが、できるだけ柔らかく通気性のある素材を選びましょう。

特にTシャツはL〜XLサイズのコットン製がおすすめです。

コットンは猫の毛が付きにくく、肌ざわりもやさしいため、猫へのストレスを最小限にできます。

また、使い古したTシャツには飼い主の匂いがしみついており、安心感を与えるという利点もあります。

エプロンはポケット付きのものがベストです。

ポケットがあることで、猫が中に収まりやすく、体重分散がしやすくなります。

布の厚みは薄手〜中厚が望ましく、体にフィットしやすいものを選びましょう。

必要な道具と代用品のヒント

手作りに必要な道具は以下の通りです:

- 布用接着剤(ミシンの代用)

- 針と糸(補強用)

- マジックテープまたはボタン

- ハサミ

- メジャー(胸囲の測定用)

特にミシン不要で制作できるのは初心者にとって大きな利点です。

布用接着剤はホームセンターや100円ショップで簡単に手に入ります。

また、マジックテープの代わりにスナップボタンを使用すれば、より着脱が簡単になります。

補強をしっかり行いたい場合は、縫い糸と針も併用しましょう。

猫の爪が引っかかりやすい部分には二重縫いや接着と縫製の併用をすると安全性が高まります。

安全性を高める追加アイテム

最近では、DIYでもDカン+リード紐を使って、簡易的に脱走防止機能を加える方法が人気です。

エプロンのポケット部分にDカンを縫い付け、そこに短いリードを取り付けると、移動時にも安心。

また、反射素材のリボンを使用すれば、夜間のお出かけ時の安全性も高まります。

こうしたちょっとした工夫で、市販品に負けないクオリティに仕上がります。

【型紙不要】猫抱っこ紐&エプロンの作り方3ステップ

猫の抱っこ紐を手作りするにあたって、工程はとてもシンプルです。

必要な材料さえ揃っていれば、ミシンも型紙も使わず、わずか3ステップで完成します。

ここでは、初心者でも失敗しないように、各工程での注意点や補強ポイントも詳しく解説。

また、安全性を高めるためのアレンジや、猫の性格に合わせた工夫も紹介しています。

まずは基本の流れから順を追って見ていきましょう。

ステップ1:Tシャツの加工

まず最初に、Tシャツの胸元に15~20cmの切り込みを縦に入れます。

この切り込みが、猫が入る「ポケット」部分の出入り口となります。

切った部分のほつれを防ぐため、布用接着剤や縫い糸でしっかり補強します。

接着剤を使う場合は、固まるまで時間がかかるため、完全に乾いてから次の工程に進んでください。

また、猫が安心しやすいように、中に愛猫の匂いがついたタオルや毛布を敷いておくと、抱っこ中もリラックスしやすくなります。

ステップ2:エプロンとの合体

加工済みのTシャツをエプロンの裏面に取り付けていきます。

方法としては、Tシャツの肩部分をエプロンの内側に縫い留め、または接着する形になります。

その際に着脱可能なマジックテープやボタンを使うと、洗濯や保管がしやすく便利です。

エプロンの紐は、しっかりと身体に巻きつけて安定感を出すための重要な要素。

ずれ防止として、ウエスト部分をクロス巻きにすることで、重心が安定しやすくなります。

ステップ3:安全チェックと補強

仕上がったら、猫を入れる前に安全チェックを行います。

- 猫の体がはみ出さないか

- 縫い目や接着部分が強度を保っているか

- 猫が窮屈そうにしていないか

もし不安がある場合は、要所に2重縫いや、布を内側から補強して安全性を高めましょう。

また、エプロンの胸部分にDカンを縫い付けて、簡易リードを装着することで、抱っこ中の脱走防止にもなります。

完成後は必ず短時間で試着し、猫の様子を観察してから実際の使用に進んでください。

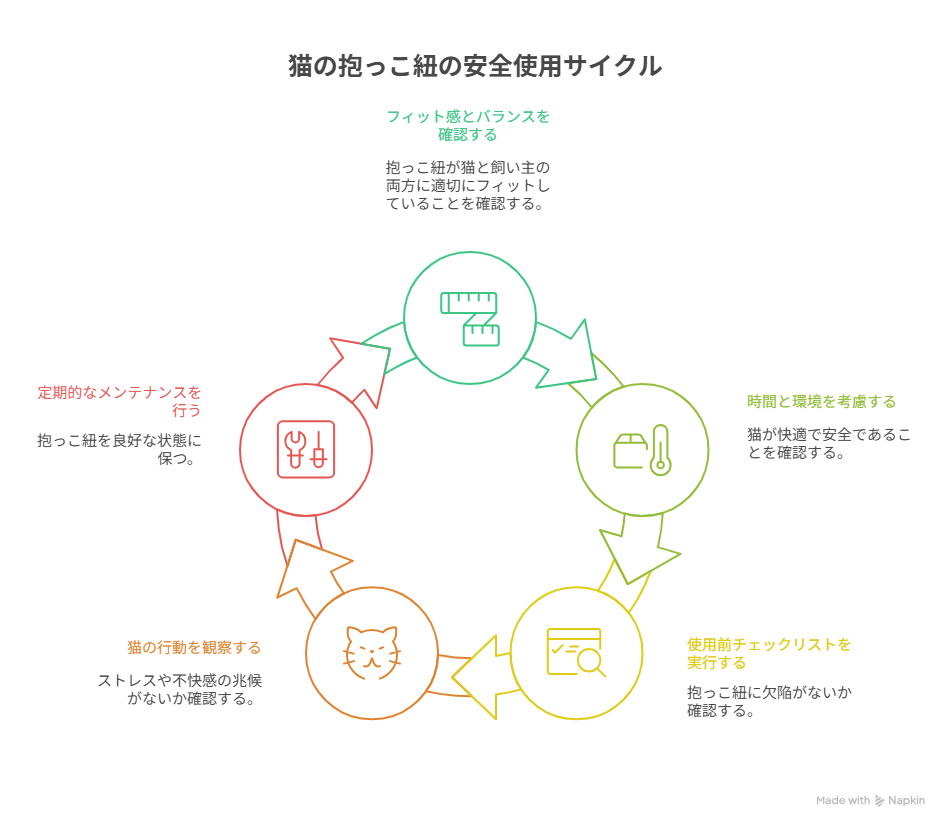

安全に使うための注意点とチェックリスト

猫用抱っこ紐は便利で可愛い反面、使い方を間違えると猫にストレスを与えたり、ケガのリスクを高めることもあります。

特にDIYで作成した場合は、安全性を確保するためのチェックが不可欠です。

ここでは、抱っこ紐の使用前・使用中・使用後に気をつけるべきポイントを、カテゴリ別に詳しくご紹介します。

これらを守れば、猫にとっても飼い主にとっても安心できる時間を過ごすことができます。

フィット感と装着バランスの確認

抱っこ紐を使ううえで最も大切なのが猫の体に合ったフィット感です。

サイズが大きすぎると脱走の危険があり、小さすぎると猫が苦しんでしまいます。

猫の胸囲に合わせて柔軟に調整できるデザインにしましょう。

また、装着時は飼い主の体にもしっかりフィットさせて、猫の重心がぶれないようにします。

斜めがけやクロス巻きなどで密着度を上げる工夫をすると、より安定します。

時間・環境・猫の様子に配慮する

猫は長時間の抱っこを好まない子も多いため、最初は5〜10分程度の短時間使用から始めましょう。

慣れてきても20分以上の連続使用は避けるのが理想的です。

また、暑い日は熱中症リスクがあるため、必ず室内の温度や通気性に配慮してください。

猫が嫌がったり、身じろぎしたりする場合は無理に使用せず中断が基本です。

使用前後のチェックリスト

毎回使用する前と後に、以下の項目をチェックしましょう:

- 縫い目や接着部分の緩みがないか

- 装着パーツ(ボタン・マジックテープ)がしっかり留まるか

- 猫の爪が伸びすぎていないか

- 猫の様子に異常(呼吸・姿勢・不安行動など)はないか

また、月に一度は全体のメンテナンスを行い、汚れや破れがないかも確認すると、より安心して使用できます。

安全に使い続けるには、「こまめな点検」と「猫の気持ちへの配慮」が何より大切です。

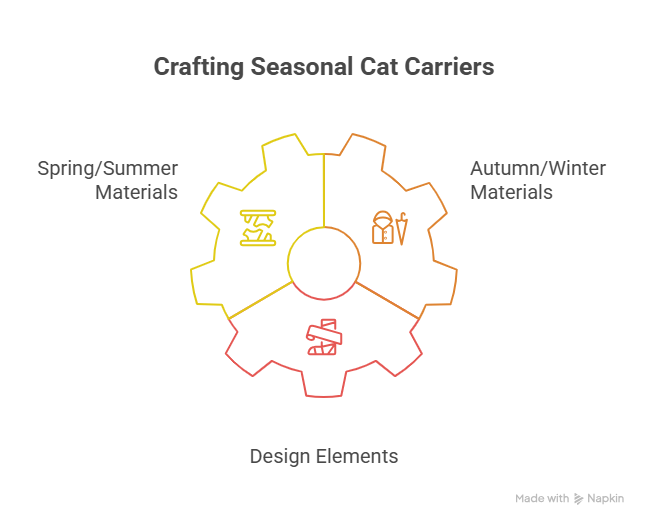

おしゃれで快適なアレンジ術【季節対応】

手作りの猫用抱っこ紐は、実用性だけでなく見た目の可愛さや季節に合わせた快適さも追求できます。

ここでは、春夏秋冬それぞれの季節に適した素材の選び方や、SNS映えするアレンジ例を紹介します。

機能とデザインの両立を意識した工夫を加えることで、「市販品にはない魅力」を手作りで実現することができます。

大切な愛猫と過ごす時間が、より楽しくなるようなアレンジのヒントをぜひ取り入れてみてください。

春夏向けの涼しい素材と工夫

暑い季節には、通気性と軽さを重視した素材選びが重要です。

ガーゼや薄手のコットン素材は、肌ざわりが優しく、熱がこもりにくいためおすすめです。

色味は白やパステルカラーなど、熱を吸収しにくいものを選ぶと快適性が向上します。

また、背面にメッシュ素材を一部使用するのも蒸れ防止に効果的です。

熱中症対策として、保冷剤ポケットをつけるアレンジもあります。

秋冬向けのあたたか素材と安心設計

寒い季節には保温性の高い素材が必要です。

フリース・ボア・キルティング生地などを使うことで、猫が心地よく過ごせます。

内側に毛布素材やタオル地を縫い付けると、さらに保温性がアップします。

また、寒さが苦手な猫には顔が少し隠れるフード付きデザインにするなどの工夫も◎です。

静電気が起きにくい素材を選ぶことも、猫のストレス軽減につながります。

デザインアレンジで“うちの子だけ”の一着に

デザイン面では、刺繍入りネームタグや猫モチーフのワッペンが人気です。

夜間の移動を想定するなら、反射素材のテープやリフレクターを加えることで安全性もアップ。

InstagramなどSNSでの投稿を意識する場合は、季節感のあるリボンやレースで可愛さを演出しましょう。

「猫が嫌がらない」ことを前提に、首まわり・お腹まわりの装飾は控えめにすることがポイントです。

飼い主の個性と愛猫の特徴を掛け合わせたデザインで、「世界に一つだけ」の抱っこ紐が完成します。

手作りと市販品の違い比較

猫用の抱っこ紐には、手作りタイプと市販タイプの2種類があります。

どちらもメリット・デメリットがあり、目的や使い方によって選択肢が変わります。

このセクションでは、コスト・使い勝手・安全性・デザイン性といった観点から、それぞれの特徴を比較していきます。

どちらがご自身と愛猫にとって最適かを判断する参考にしてください。

コストと入手のしやすさ

手作りの場合、Tシャツやエプロンなど自宅にあるもので代用可能なため、初期費用を大きく抑えられます。

100均や手芸店で手に入る道具や素材でも十分対応できるため、費用面でのハードルは非常に低いです。

一方、市販品は数千円〜1万円前後の価格帯が多く、素材や構造に応じて価格差があります。

急ぎで必要な場合や、DIYに不安がある方にはネット購入の手軽さが魅力です。

安全性と機能性の違い

市販品はペット用として安全基準が設けられている場合が多く、耐荷重や耐久性が高い構造になっています。

さらに、Dカンや二重留め構造などの脱走防止機能が標準装備されている製品もあります。

一方で、手作りでは自分で補強箇所を決めたり、着脱の仕組みを工夫できる点が大きな魅力です。

適切に作れば、市販品と同等レベルの安全性を確保することも可能です。

デザイン性とカスタマイズの自由度

デザイン性に関しては、手作りの圧勝です。

「うちの子専用」にネーム刺繍を入れたり、好みに合わせた色や柄でカスタムしたり、季節やイベントに合わせたデザインを楽しめます。

市販品も可愛いデザインはありますが、量産品であるため「他の子とかぶる」こともあります。

SNS映えや撮影用の演出を意識するなら、手作りの方が圧倒的に表現の幅が広いと言えるでしょう。

よくある質問Q&A

猫用の抱っこ紐を初めて作る方や使う方からは、多くの疑問や不安の声が寄せられます。

ここでは特に多い3つの質問について、具体的かつ実践的な回答を用意しました。

事前に疑問を解消することで、安心してDIYや使用に取り組むことができます。

Q1. 本当に型紙なしで作れるの?

はい、この記事で紹介している方法では型紙は一切不要です。

Tシャツの胸元に切り込みを入れるだけで、猫が入るスペースが確保できます。

難しい型取り作業はなく、はさみと接着剤、もしくは縫い糸があればOKです。

裁縫初心者でも安心して始められる構造になっています。

Q2. ミシンがなくても本当に大丈夫?

まったく問題ありません。

布用接着剤を使えば、縫わずにしっかりと固定することができます。

ただし、強度が心配な箇所(エプロンとの接合部や猫がよく動く部分)については、接着剤と簡単な手縫いの併用がおすすめです。

これにより、安全性と作業の手軽さを両立できます。

Q3. 猫が嫌がった場合はどうすればいい?

まずは無理に入れないことが大切です。

猫は初めてのものに警戒心を持つことがあるため、抱っこ紐を部屋に置いて慣れさせる期間を設けましょう。

中に猫の匂いがついたタオルを入れておく、おやつで誘導するなども有効です。

また、最初は短時間(2〜3分)で終わらせて、徐々に慣らしていくのが成功のコツです。

- 猫用抱っこ紐はTシャツとエプロンで簡単に手作りできる

- 安全性や快適性を確保するためのポイントを徹底解説

- 季節・デザイン・用途に応じたアレンジも自由自在