猫の行動範囲はどれくらいなのか気になる飼い主は多いでしょう。

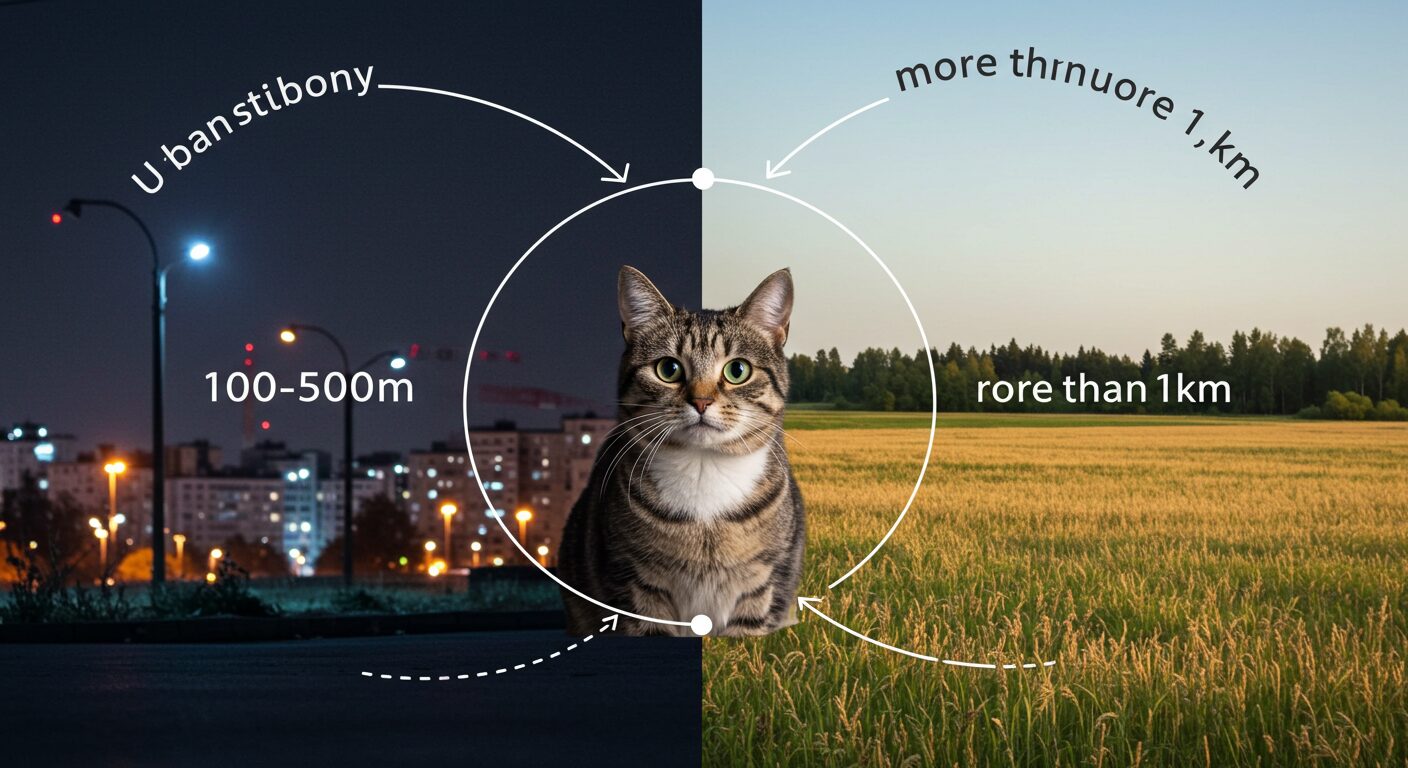

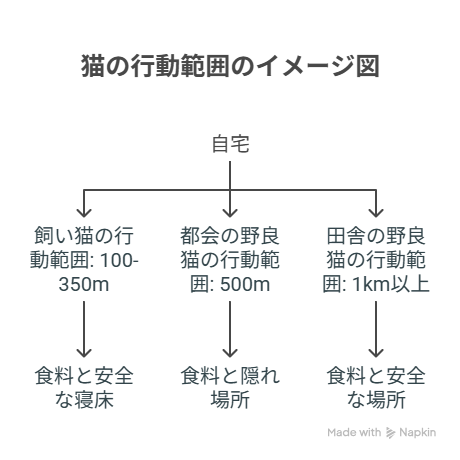

飼い猫と野良猫では移動距離に大きな違いがあり、さらに都会と田舎といった環境によっても範囲は大きく変わります。

一般的に飼い猫は自宅を中心に半径100〜350m程度、野良猫は食料を求めて数百メートルから1km以上行動することもあります。

特に田舎では森や畑を縄張りにするため、猫の行動範囲は1km四方に及ぶケースも少なくありません。

本記事では猫の平均的な移動距離や、性別・去勢・環境による違いを詳しく解説します。

さらに、迷子になった時に探すべき範囲や、飼い主が知っておくべき対策についても紹介します。

この記事を読めば「猫はどれくらい移動するのか?」という疑問に答えが見つかり、安心して愛猫と暮らすヒントになるでしょう。

- 猫の平均的な行動範囲と移動距離

- 飼い猫・野良猫・都会と田舎の違い

- 迷子になった時の探す範囲と対策

目次

猫の平均的な行動範囲と移動距離はどれくらい?

猫の行動範囲は一律ではなく、性別や去勢の有無、そして生活環境によって大きく変化します。

ただし多くの調査やGPSデータから平均値を導き出すと、飼い猫の行動範囲はおおよそ半径100〜350m程度に収まるケースが多いとされています。

これは猫が本来縄張り意識の強い動物であり、自分が安心できる範囲を中心に移動する傾向があるためです。

一方で、特に発情期のオス猫や、強い冒険心を持つ猫では1km以上移動する例も確認されています。

検索者の疑問「猫は何キロくらい移動するのか?」に答えるなら、普段は数百メートル圏内が一般的ですが、条件によっては最大数km先まで行動範囲を広げることがあると考えると良いでしょう。

このように「猫の移動距離」は単に数値だけでなく、猫の性格や発情状態、飼育環境を含めて理解することが大切です。

飼い猫の場合の行動範囲

完全室内飼いの猫が脱走した場合、多くは自宅から50〜100m以内にとどまる傾向があります。

これは未知の環境に対する警戒心から、遠くに移動できず身近な隠れ場所に身を潜めるからです。

外に慣れている飼い猫でも、通常は半径100〜350m程度にとどまります。

野良猫の場合の行動範囲

野良猫は食料確保の必要性から、飼い猫よりも広い範囲を移動します。

都会の野良猫であれば半径100〜500mが一般的ですが、田舎の野良猫は狩りを中心とするため1km四方以上に行動範囲を広げることもあります。

この違いは「人間から得られる餌の有無」と「環境の広さ」が大きな要因となっています。

GPS調査でわかった猫の移動距離と行動範囲

近年は猫に小型GPSを装着して行動範囲を調査する事例が増えています。

その結果、多くの飼い猫は自宅から100m以内にとどまることがわかっています。

特に完全室内飼いの猫が脱走した場合、警戒心から半径50〜100mの範囲に隠れているケースがほとんどです。

一方で、発情期や縄張り争いの影響を受けると、1km以上移動する例も報告されています。

このように、猫の移動距離は「数十m〜数km」と幅が広く、平均すると半径100〜350m程度と考えるのが妥当です。

短距離でとどまるケース

臆病な性格の猫や、普段から外に出ていない猫は長距離移動を避けます。

自宅近くの庭や車の下、物置の隅など、隠れやすい場所にとどまる傾向が強いです。

このタイプは移動距離が短いため、迷子時はまず半径50〜100m以内を重点的に探すと良いでしょう。

長距離を移動するケース

特に去勢していないオス猫は、発情期にメスを探して移動範囲を広げることがあります。

実際のGPS調査では、最大で数km先まで移動した記録も存在します。

このような場合、捜索は半径200m→500m→1kmと段階的に広げていくのが効果的です。

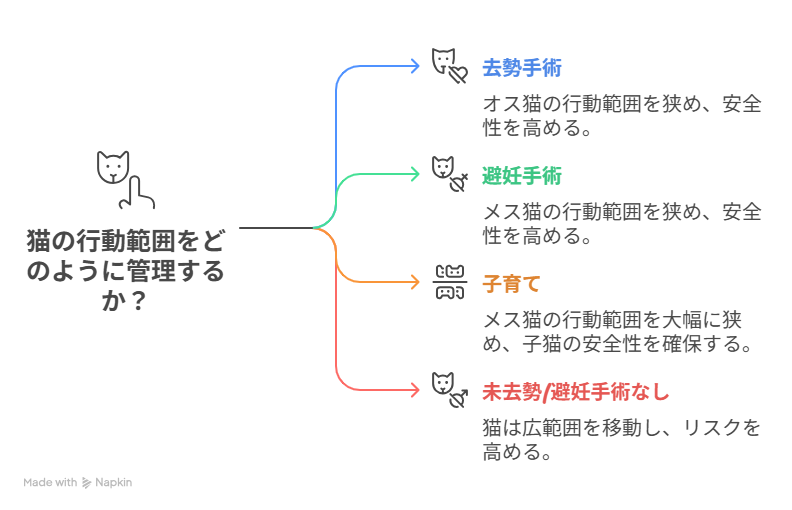

性別や去勢の有無で変わる猫の行動範囲

猫の行動範囲は性別や繁殖状態によって大きく変化します。

特にオス猫は縄張り意識が強く、メス猫より広い範囲を移動する傾向があります。

さらに去勢や避妊の有無も行動距離に大きく影響し、移動範囲を大きく縮めることがわかっています。

この特徴を知っておくことで、迷子になったときの捜索範囲や日常の安全対策に役立ちます。

オス猫の行動範囲

未去勢のオス猫は発情期になると、メスを求めて500m〜1km以上移動することがあります。

特に田舎の野良猫では、狩りと繁殖の両方の理由から数km先まで行くケースも報告されています。

一方、去勢済みのオス猫は行動範囲が大幅に狭まり、半径200〜300m程度に収まることが多いです。

メス猫の行動範囲

メス猫は基本的に安全なエリアにとどまることを好みます。

そのため行動範囲は半径50〜150m程度と狭い傾向があります。

特に子育て中の母猫は巣の近くから離れず、数十m以内で行動する場合もあります。

避妊手術をしたメス猫も同様に広範囲を移動することは少なく、縄張りは限定的です。

環境による違い

性別や去勢の有無に加え、生活環境も猫の移動距離に影響を与えます。

食料が豊富な都会の猫は移動範囲が狭く、半径100〜500mで十分生活できます。

一方で、田舎の猫は狩りをする必要があるため、1km以上の縄張りを持つことも珍しくありません。

都会と田舎、野良猫と飼い猫で違う行動範囲

猫の行動範囲は「飼い猫か野良猫か」「都会か田舎か」によって大きく異なります。

都会の猫は食料や隠れ場所が豊富にあるため、比較的狭い範囲で生活できます。

一方で田舎の猫は狩りを中心に生きるため、広大な縄張りを必要とします。

また、飼い猫と野良猫では行動範囲の目的が異なり、飼い猫は安心できる範囲を中心に、野良猫は生き抜くために広範囲を移動するのが特徴です。

| 種類 | 平均行動範囲 | 特徴 |

| 都会の飼い猫 | 半径100〜350m程度 | 食料や水が揃っているため遠出しない |

| 都会の野良猫 | 半径100〜500m程度 | 人間のゴミや餌を利用して生活 |

| 田舎の飼い猫 | 半径300〜500m程度 | 庭や畑など広い敷地を行動範囲に含む |

| 田舎の野良猫 | 1km四方以上 | 狩りを行うため縄張りが広大になる |

都会の猫の特徴

都会ではゴミや人間からの餌が豊富にあり、猫にとって生きやすい環境です。

そのため野良猫であっても半径100〜500m程度の範囲で十分生活できます。

ビルやマンションが多い地域では、地面だけでなく屋根や階段など垂直方向にも縄張りを広げるのが特徴です。

田舎の猫の特徴

田舎では人間から得られる食料が少ないため、猫は狩りをして暮らします。

その結果、縄張りは1km四方以上に及ぶことも珍しくありません。

田畑や森など隠れ場所が豊富で、猫にとっては行動範囲を広げやすい環境です。

猫が行方不明になったときに探すべき範囲

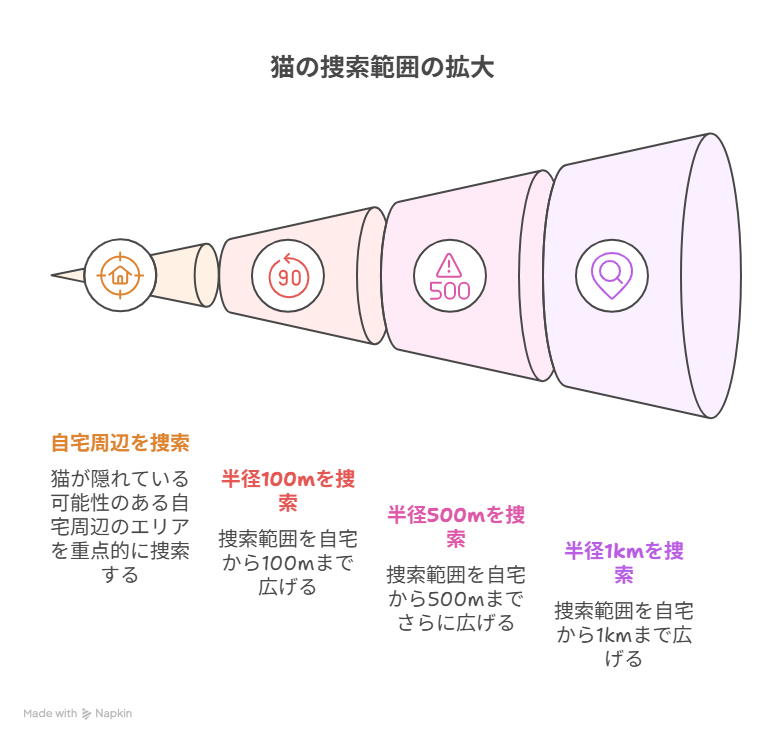

猫が脱走してしまったとき、どの範囲を探せばよいのかは多くの飼い主にとって大きな悩みです。

実際には、猫の性格や環境、性別や去勢の有無によって移動距離が変わるため、探し方の順序が重要になります。

まずは普段の行動範囲を把握してから、徐々に半径を広げる方法が効果的です。

室内飼いの猫が脱走した場合

完全室内飼いの猫は外の環境に慣れていないため、自宅から50〜100m以内にとどまることが多いです。

庭の植え込みや車の下、倉庫の隅など身近な隠れ場所を重点的に探しましょう。

外に慣れている飼い猫の場合

普段から外に出ている飼い猫は、行動範囲が半径100〜350m程度に広がります。

捜索はまず半径200m以内から始め、次に500m、そして1kmと段階的に範囲を広げるのが有効です。

発情期や未去勢オス猫の場合

去勢していないオス猫は発情期に遠出することがあり、1km以上先まで移動する例もあります。

この場合は行動範囲を徐々に広げ、1km圏内を探すとともに、動物病院や保護施設にも連絡を入れると効果的です。

捜索時のポイント

- 猫は環境が変わるとじっと身を潜める傾向があるため、静かに探すことが大切

- 懐中電灯で目の反射を利用して見つけやすくする

- 餌の匂いを利用して呼び寄せる

- SNSや掲示板を活用して近隣住民に情報提供を依頼する

このように、猫の平均的な移動距離を把握した上で段階的に探すことで、発見の可能性を高められます。

まとめ:猫の行動範囲を理解して迷子対策に活かそう

猫の行動範囲は性別・去勢の有無・環境によって大きく異なりますが、一般的な基準を知っておくことで迷子時や日常管理に役立ちます。

- 飼い猫の平均行動範囲は半径100〜350m

- 野良猫は都会で半径100〜500m、田舎では1km四方以上

- 未去勢オスは発情期に1km以上移動することもある

- メス猫は50〜150m程度と狭い範囲にとどまる

- 迷子時はまず100m以内を重点的に探し、徐々に範囲を広げる

- GPSやマイクロチップは安全対策として有効

このように猫の行動範囲には一定の傾向がありますが、個体差も大きいため「うちの猫はどのタイプか」を把握しておくことが重要です。

日頃から猫の性格や生活習慣を理解し、必要に応じて迷子対策をしておけば、もしもの時にも安心できます。