猫がトイレでしゃがまない。

そんな様子を見て、「病気?」「ストレス?」「トイレが合ってないのかも…」と不安になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。

実はこの行動、膀胱炎や尿路結石などの病気だけでなく、トイレ環境の不満や関節の痛みが原因で起きることもあります。

特に高齢猫や関節の弱い猫では、「しゃがめない」「しゃがむと痛い」という理由から立ったまま排尿するケースも増えています。

この記事では、「猫がトイレでしゃがまない原因」をストレス・環境・病気の3視点から解説しつつ、実際に役立つ“しゃがまなくても使いやすい猫トイレ”の選び方や、おすすめ商品も紹介します。

症状別の緊急度チェックや、獣医に相談すべき目安も詳しく解説していますので、愛猫のトイレ行動に違和感を覚えた方はぜひ最後までご覧ください。

- 猫がトイレでしゃがまない主な原因と見分け方

- 環境改善・トイレ変更・病院受診などの具体的な対処法

- 高齢猫や関節の弱い猫にも優しい“立てる猫トイレ”の選び方

目次

猫がトイレでしゃがまないのは異常?よくある症状と飼い主の不安

猫がトイレに入ったのに、しゃがまずにすぐ出てきた。

立ったまま排尿するような仕草を見せたり、何度もトイレを行き来する姿を見かけたことはありませんか?

そんな異変を目の当たりにすると、多くの飼い主さんは「何か病気なのでは?」「トイレが嫌なの?」と不安を感じるものです。

実際、このような行動の背景には泌尿器系のトラブルやストレス、関節の痛みといった様々な原因が隠れている可能性があります。

また、トイレが不快に感じられていたり、過去の嫌な記憶が引き金になっていることもあります。

そもそも猫は非常に繊細な生き物で、わずかな違和感や痛みにも敏感に反応します。

たとえば、排尿時に砂が足に当たることを嫌がったり、トイレの形が合わずにしゃがみにくく感じていることも珍しくありません。

そのため「ただ立って排尿しているだけだから大丈夫」と軽視せずに、猫の行動の変化に気づいた段階で、きちんと観察・対処を行うことがとても重要です。

特に以下のような行動が見られる場合は、要注意のサインです:

- 何度もトイレに行くが、ほとんど排尿していない

- 排尿時に鳴く、または背中を丸める仕草を見せる

- トイレに入ってもすぐに出てきて落ち着きがない

これらの行動は、膀胱炎・尿路結石・関節炎などの可能性があるため、放置すると悪化するリスクがあります。

まずは普段のトイレ行動と比べて異常がないかを観察し、必要に応じて病院の受診も視野に入れましょう。

このあとのセクションでは、猫がしゃがまない原因について、ストレス・環境・病気の3つの視点から具体的に解説していきます。

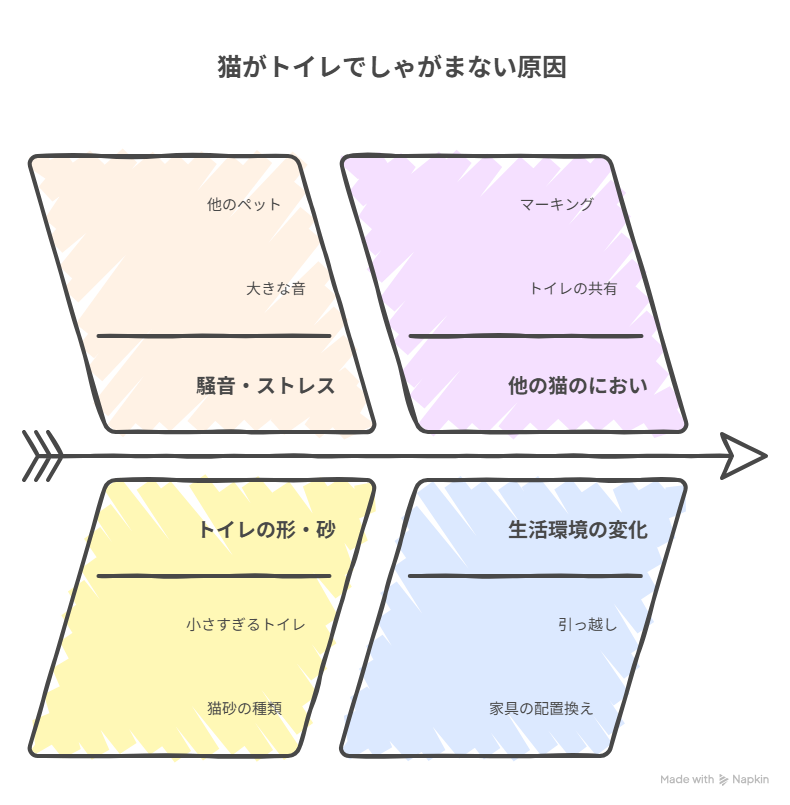

考えられる原因|環境・ストレス・トイレが合わない

猫がトイレでしゃがまない場合、必ずしも病気が原因とは限りません。

むしろ環境の変化やストレス、トイレの形状や猫砂が合っていないことが原因となっているケースは非常に多く見られます。

猫は本来「静かで安心できる場所で排泄したい」と感じる生き物です。

そのため、ちょっとした環境の変化でもトイレ行動に影響が出ることがあります。

ここでは、猫がしゃがまなくなる環境的・心理的な原因を詳しく見ていきましょう。

生活環境の変化やストレス

猫は非常に繊細で、日常の些細な変化にも強いストレスを感じることがあります。

たとえば以下のような変化は、猫にとっては大きなストレスになります。

- 引越しや模様替えでトイレの場所が変わった

- 新しい猫・犬などのペットを迎えた

- 来客や騒音などで落ち着かない環境になった

- トイレが人通りの多い場所にある

こうした変化により、猫は安心してしゃがむ姿勢が取れず、立ったまま用を足すようになってしまうことがあります。

また、多頭飼いの場合、他の猫のにおいが残っているトイレを嫌がるケースもあります。

猫は非常ににおいに敏感なため、トイレの清潔さや設置場所にも注意が必要です。

トイレの種類・猫砂が合わない

猫の好みに合わないトイレや猫砂を使っていることも、しゃがまなくなる原因の一つです。

特に以下のような点に注意が必要です:

- トイレの形状(深すぎる、狭すぎる、フード付きが苦手)

- 入口の高さが高くて出入りしにくい

- 猫砂の粒が足に当たって痛い・不快

- 砂のにおいや材質が気に入らない

猫によって好みは大きく異なります。

ある猫はシステムトイレが好きでも、別の猫は粒の細かい鉱物系砂を好むこともあります。

そのため、一つのタイプに固執せず、複数のタイプを試すことも大切です。

また、高齢猫や関節が弱ってきた猫にとっては、「しゃがむ」こと自体がつらい動作になることがあります。

この場合、立ったままでも使いやすい“ハイタイプ”の猫トイレを導入することでストレスが軽減されるケースもあります。

環境やトイレの問題が原因であれば、適切な対処を行うことで比較的早期に改善が見込めます。

次のセクションでは、注意が必要な「病気が原因のケース」について詳しく解説します。

病気が原因のケース|見逃せない3つのサイン

猫がトイレでしゃがまない理由として、最も注意すべきなのが泌尿器系の病気や関節の異常です。

これらの疾患は、放置すれば命に関わる深刻な症状に発展する可能性があり、早期発見・早期治療が非常に重要です。

このセクションでは、特に見逃してはいけない代表的な病気と、行動から読み取れるサインを解説します。

1. 膀胱炎・尿路結石など泌尿器系疾患

猫に多く見られるのが、膀胱炎や尿路結石といった排尿障害です。

これらの疾患では、排尿時に痛みを感じるため、しゃがむ姿勢を取るのを避けてしまいます。

さらに、尿が出にくい・出ない場合は“尿閉”という命に関わる状態に進行するリスクもあります。

以下のような行動が見られた場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。

- 何度もトイレに行くが、排尿がほとんどない

- 排尿時に「にゃー」と鳴く、または背中を丸める

- お腹や下腹部を触ると嫌がる

2. 関節炎・骨関節のトラブル

高齢猫や肥満傾向の猫に多く見られるのが、関節炎や関節痛です。

この場合、しゃがむという動作自体が痛みを伴うため、立ったまま排尿するようになります。

さらに、トイレの入口が高かったり、姿勢をキープするのが難しい構造の場合、トイレそのものを避けてしまうこともあります。

次のようなサインが見られたら、関節の不調を疑いましょう:

- トイレ以外の場所でも、座る姿勢を避ける

- 寝起きの動作がぎこちない、足をかばうように歩く

- ジャンプや段差を嫌がるようになった

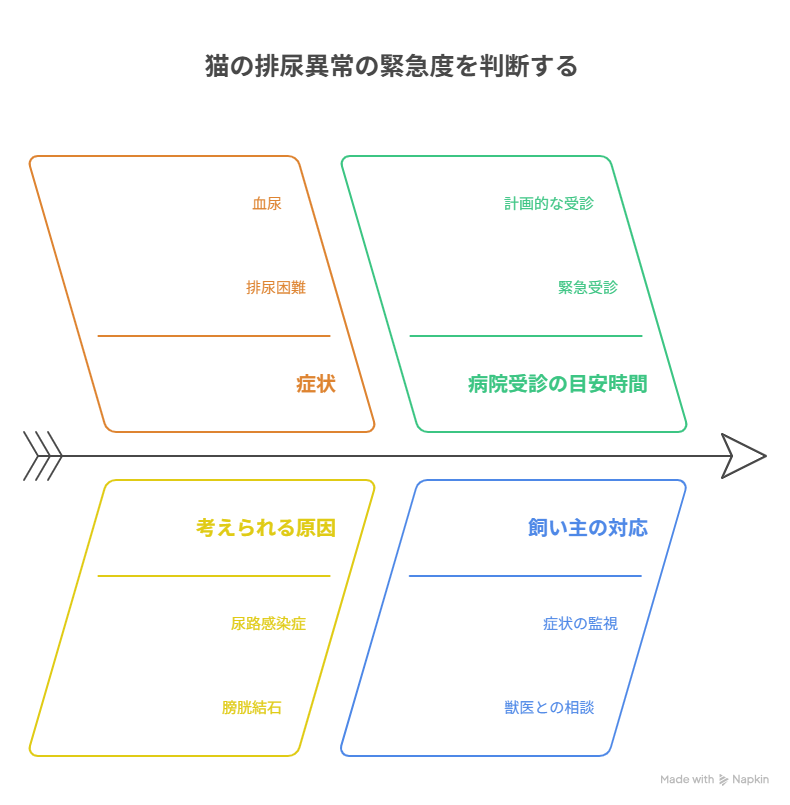

3. 緊急度別チェック|すぐ病院へ行くべき症状

猫の排尿トラブルは、“時間との戦い”です。

以下の表を参考に、猫の様子に応じて適切な対応を取りましょう。

| 症状 | 考えられる原因 | 受診目安 |

| 何度もトイレに行くが尿が出ない | 尿閉・尿路結石 | 今すぐ病院へ |

| 排尿時に鳴く/背中を丸める | 膀胱炎・尿道炎 | 数時間〜半日以内に受診 |

| 立ったまますぐ出る | 関節炎・トイレが嫌 | 数日以内に環境改善/受診 |

| 排尿量が極端に少ない | 腎不全・脱水など | できるだけ早めに受診 |

とくに12時間以上排尿が確認できない場合は緊急です。

夜間であっても夜間救急の動物病院を探してでも受診する必要があります。

「ちょっと様子を見よう」と油断していると、数時間で命に関わる状態に進行することもあるため、判断は慎重に行いましょう。

次のセクションでは、環境要因・病気のいずれにしても役立つ「しゃがまず使える猫トイレの選び方とおすすめ商品」をご紹介します。

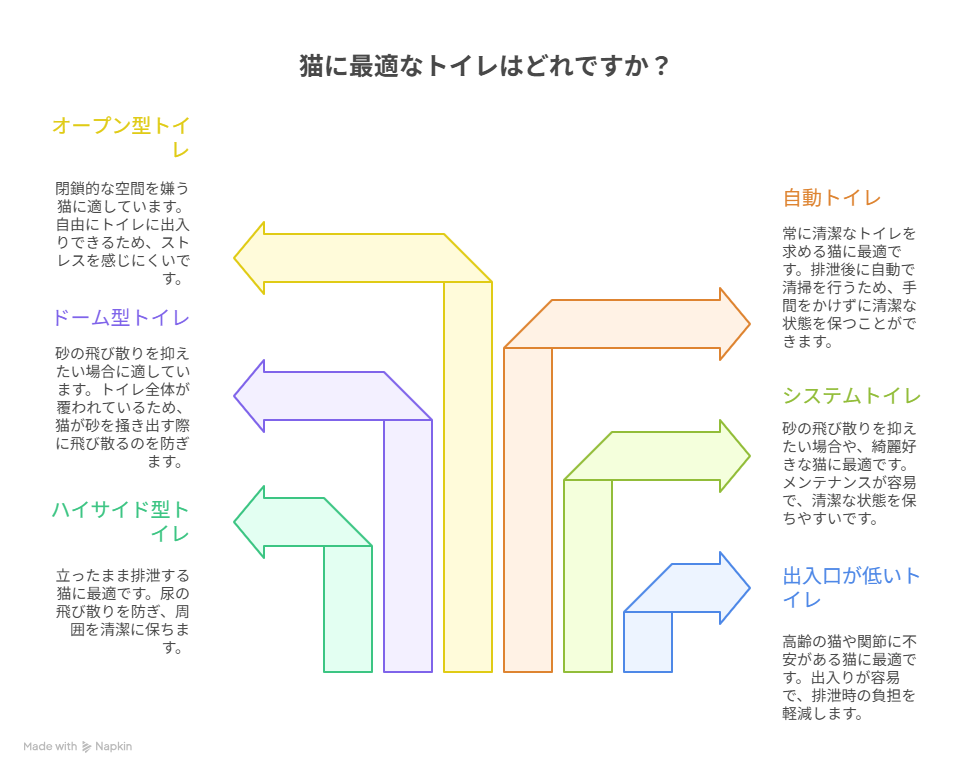

猫がしゃがめないなら“トイレを変える”選択肢もある!

猫がトイレでしゃがまない理由が病気でなかった場合、次に考えるべきは「トイレそのものが合っていない」という可能性です。

特に高齢猫や関節の弱い猫にとって、「しゃがむ」「出入りする」といった動作は想像以上に負担が大きいものです。

そこで注目されているのが、立ったままでも排尿しやすい“ハイサイド型”や“深型”の猫トイレです。

このタイプのトイレは、しゃがまなくても用を足しやすい構造になっており、猫にとっても飼い主にとってもストレス軽減に繋がります。

ここでは、実際に多くの飼い主に支持されている「しゃがまなくても使いやすい猫トイレ」を3つご紹介します。

おすすめ2:アイリスオーヤマ ハーフカバータイプ猫トイレ

前方の高さが低く、後方が高い設計で、砂の飛び散りを防ぎつつ、猫が出入りしやすい工夫がされています。

多頭飼いでも使いやすい大きめサイズも魅力です。

- サイズ:約58×45×28cm

- 片側が低いため、高齢猫にも配慮

- 価格:2,000〜2,500円

おすすめ3:ユニ・チャーム デオトイレ 快適ワイド

システムトイレ型で、尿が下段に落ちる構造なので常に清潔を保ちやすい点が最大の特長。

トイレに敏感な猫や、トイレ嫌いな猫におすすめです。

- サイズ:ワイドタイプあり(60×45cm程度)

- 専用シートで掃除の手間が激減

- 価格:4,000〜5,000円前後(専用シート別)

これらの製品は、猫がしゃがまなくても快適に排泄できるよう配慮された構造が共通点です。

また、深さや出入り口の高さ、におい対策など、それぞれに特徴があるため、猫の体格や年齢に合わせて選ぶことが大切です。

次のセクションでは、どのように「猫に合ったトイレ」を選べばいいのか、失敗しないチェックポイントを紹介します。

猫に合うトイレの選び方【簡易チェックリスト付き】

猫のトイレ選びで大切なのは、「飼い主の都合」よりも猫の体格・年齢・性格に合っているかどうかです。

特にしゃがめない・しゃがみにくい猫にとっては、使いにくいトイレが大きなストレスとなり、排泄トラブルの原因になります。

ここでは、猫に最適なトイレを選ぶためのチェックポイントを紹介し、後半で「チェックリスト」を使って自宅の猫に合ったタイプを確認できるようにしました。

ぜひ参考にしてみてください。

選ぶ際の基本ポイント

- 猫の体格に合ったサイズか → 小さすぎると猫が動きづらく、不快感の原因に。

- 出入りしやすい構造か → 高齢猫や足腰が弱い猫には、入口が低いタイプがおすすめ。

- しゃがみやすい形状か → 広くて浅い構造よりも、背面が高い・深型トイレが安定しやすい。

- 清掃のしやすさ → 飼い主の負担軽減にもなり、結果的に猫も快適に使える。

- 砂の種類との相性 → 粒が大きすぎると足が痛く、嫌がる猫も多い。普段使っている砂のタイプを考慮。

あなたの猫に合ったトイレを選ぶチェックリスト

以下の質問に「はい」「いいえ」で答えることで、猫に合ったトイレタイプを把握することができます。

| 質問 | はい | いいえ |

| 高齢猫または関節に不安がある | → 出入りしやすい低入口タイプ | → 一般的な高さでOK |

| 最近しゃがまずに排尿することが多い | → ハイサイド・深型トイレを検討 | → 通常トイレで様子見 |

| 砂の飛び散りが気になる | → フード付きor壁高タイプを選ぶ | → 開放型でもOK |

| 多頭飼いでトイレ争いが起きる | → トイレを複数設置(猫の数+1) | → 単頭飼いなら1つでOK |

| 掃除が面倒・清潔を保ちたい | → システムトイレ型がおすすめ | → 通常トイレでも可 |

このチェックを元に、猫の個性や家庭環境に合ったトイレを選ぶことで、トイレストレスの軽減や病気の予防にも繋がります。

次のセクションでは、トイレ変更後によく起こる「猫が使わない・失敗する」などのトラブルと、その対策についてご紹介します。

失敗しないための注意点と対策

猫用トイレを新しくしたのに、猫が使ってくれない……。

このような失敗は意外と多く、特に高齢猫や神経質な猫ほど、トイレ環境の変化に敏感です。

せっかく「しゃがまない猫に合うトイレ」を選んだつもりでも、使われなければ意味がありません。

このセクションでは、トイレ変更時にありがちな失敗例と、その対処法をご紹介します。

1. いきなり全てを変えてしまう

猫は変化に敏感な動物です。

トイレの場所・形・砂・においを一気に変えると、「知らないもの」と判断して使わなくなる可能性があります。

対策としては:

- 古いトイレと新しいトイレをしばらく併用する

- 古い砂を一部入れて「におい」で安心させる

- トイレの場所は可能な限り同じにする

2. トイレの高さや出入り口が猫に合っていない

「ハイサイドで砂が飛びにくい」トイレは掃除しやすいですが、高すぎて猫が入れない・使いづらいというケースもあります。

特に高齢猫や足腰に不安のある猫には、前面が低いタイプの方が適しています。

猫の出入りがスムーズか、トイレ内での動きに問題がないかを確認しましょう。

3. トイレを「叱る場」として記憶させてしまう

粗相をしたときに強く叱ったり、トイレの近くで大きな音を立てると、猫がトイレ=怖い場所として記憶してしまいます。

これはトイレを避ける大きな原因になります。

対策:

- 粗相の際は叱らず、無言で片付ける

- トイレ周りでは静かな環境を心がける

- トイレを使ったら褒める・おやつを与えるなどポジティブな印象を与える

4. 清掃頻度が少なく、においや汚れが残っている

猫は非常にきれい好きな動物です。

排泄物が残っていたり、においが強いと、そのトイレを避ける原因になります。

最低でも1日1回、できれば使用後すぐに砂を取り除く習慣を心がけましょう。

また、トイレ本体は週に1〜2回、中性洗剤で水洗いすると衛生的です。

これらの注意点を押さえておけば、新しいトイレ導入による失敗を大きく減らすことができます。

次のセクションでは、実際にトイレ変更で成功した飼い主さんの声やレビューを紹介し、リアルな使用感をご紹介します。

実際に改善できた飼い主さんの声

猫がトイレでしゃがまないという行動に悩んでいる飼い主さんは多くいますが、適切なトイレ選びや環境の見直しによって改善した例もたくさんあります。

ここでは、実際に「しゃがまない猫」に対応した飼い主さんの体験談をいくつかご紹介します。

「うちの12歳の猫が、トイレでしゃがまなくなってきたのを見て不安に。

最初は膀胱炎かと思ったんですが、病院では問題なし。

そこで“深型で出入りしやすい”タイプに変えたところ、すんなり使ってくれました。

前のトイレは入口が高くて、足を上げるのも嫌だったみたいです。」

(Mさん/東京都・室内飼い1匹)

「砂の種類を変えたら、猫がトイレに入ってもすぐ出てくるように…。

“砂の粒が大きすぎて嫌だったのかな”と思って、以前使っていた細かい砂に戻したら元通りになりました。

猫って本当に好みがあるんですね。気づくのが遅かったら大変だったかも。」

(Rさん/愛知県・2匹飼い)

「シニア猫になってから、トイレの回数が増えたのと、立ち姿勢での排尿が増えて…。

試しにデオトイレのワイドタイプに変えたら、安定して使ってくれるように!

おしっこの量も確認しやすいし、掃除も楽になって、猫にも私にも良い選択でした。」

(Kさん/大阪府・14歳の猫)

これらの体験談からもわかるように、トイレの「使いやすさ」「好み」「安心できる環境」が猫にとって非常に重要です。

しゃがまない行動を「異常」と捉えるだけでなく、環境改善やトイレの見直しを前向きに取り組むことで、猫も飼い主もストレスなく過ごせるようになります。

次のセクションでは、この記事の内容を総まとめとして、重要なポイントを再確認します。

まとめ|猫のトイレ行動は“観察+改善”で変わる

猫がトイレでしゃがまないという行動には、病気・環境・トイレの不適合といったさまざまな原因が潜んでいます。

一見すると小さな変化のように思えるかもしれませんが、放置していると症状が悪化したり、猫のストレスが積み重なってしまうこともあります。

だからこそ、まずは猫の行動をしっかり観察し、いつもと違う様子があれば早めに対応することが大切です。

本記事では、猫がしゃがまないときの主な原因から、症状ごとの緊急度、対処法やトイレ選びのポイントまで詳しく解説しました。

特に「しゃがむのがつらい猫」に向けた“立ったままでも使いやすい猫トイレ”の紹介や、実際の飼い主の体験談なども参考にしていただけたかと思います。

猫にとって「安心できるトイレ環境」を整えることは、健康と長生きにも直結します。

この記事が、あなたと猫ちゃんの暮らしをより快適にするヒントになれば幸いです。

- 猫がトイレでしゃがまない原因は、病気・環境・トイレの不一致がある

- 膀胱炎や関節炎など、早期の病院受診が必要なケースもある

- 立ち姿勢でも使いやすい猫トイレの導入が効果的

- 猫の体格や年齢に合ったトイレ選びが重要

- トイレ変更時は徐々に慣れさせることが失敗回避のカギ

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39120ac6.ec11707e.39120ac7.a0dcd692/?me_id=1248288&item_id=10062451&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcat-land%2Fcabinet%2F10841146%2F11502649%2Fimgrc0110303696.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)