猫のトイレの臭い、気になっていませんか?

市販の消臭スプレーは便利ですが、ペットにとって安全かどうか、成分が気になるという飼い主さんも多いはず。

そんな悩みを解決するのが、自宅で簡単に作れる手作りの消臭スプレーです。

この記事では、「猫 トイレ 消臭スプレー 手作り」「ペット 消臭スプレー 手作り」というキーワードで情報をお探しの方に向けて、

クエン酸・重曹・ミョウバンを使った、ペットにも優しく安心な消臭スプレーのレシピと使い方をわかりやすく紹介します。

においの原因別におすすめのスプレーを提案し、それぞれの作り方や注意点も詳しく解説。

毎日のトイレ掃除がぐっと快適になるヒントが満載です!

- 猫やペットに安全な手作り消臭スプレーの作り方

- クエン酸・重曹・ミョウバンの用途と使い分け

- 市販品との違いや効果的な併用方法

目次

猫のトイレに使える!ペットにも安全な手作り消臭スプレー3選

猫のトイレ臭は、ペットを飼う上で避けて通れない悩みのひとつです。

市販の消臭スプレーは種類が豊富で便利ですが、ペットにとって安全な成分かどうかが気になる方も多いのではないでしょうか。

とくに猫は嗅覚が鋭く、香りが強すぎたり、成分によっては体に負担を与えてしまうこともあります。

そんな時におすすめなのが、家庭にある安全な材料で作れる手作り消臭スプレーです。

材料が明確で、コストを抑えつつ、猫にも人にも安心して使えるのが最大の魅力です。

この記事では、クエン酸・重曹・ミョウバンという代表的な3種類の手作り消臭スプレーについて、それぞれの特性や作り方、使い方、注意点をわかりやすく解説していきます。

においの原因別にスプレーを使い分けることで、より効果的にトイレ臭を軽減することが可能です。

安全性や持続性、コスパなども比較しながら紹介しますので、あなたの家庭環境に最適なレシピを見つける参考にしてください。

どの材料もスーパーやドラッグストアで手軽に手に入り、作り方も簡単なので、今日からすぐに実践できます。

猫との暮らしをもっと快適にするために、まずは安心・安全な消臭ケアから始めてみませんか?

クエン酸スプレー|アンモニア中和に特化

猫のおしっこの臭いの主な原因はアンモニアであり、アルカリ性のこの物質には酸性の成分が有効です。

そこでおすすめなのが、家庭でも簡単に作れるクエン酸スプレーです。

クエン酸はレモンやお酢にも含まれる天然由来の酸で、においの原因であるアンモニアを化学的に中和して消臭します。

さらに抗菌効果もあるため、掃除の仕上げに使うことでトイレまわりを衛生的に保つことができます。

ここでは、クエン酸スプレーの具体的な作り方と使い方、安全に使用するためのポイントを詳しく解説します。

【クエン酸スプレーの作り方】

- 水:200ml

- クエン酸:小さじ1(約5g)

- スプレーボトル:1本

作り方はとても簡単で、スプレーボトルに水を入れた後、クエン酸を加えてしっかりと混ぜるだけです。

冷暗所に保管し、できるだけ2日以内に使い切るようにしましょう。

【使い方と使用シーン】

猫のトイレ掃除の仕上げとして、砂を一時的にどけたあと、トイレのトレイや壁、床周辺にスプレーし、乾いた布で拭き取ります。

使用後にしっかり乾かすことで、猫が嫌がらずにトイレに戻れる環境が整います。

また、消臭効果は即効性が高く、トイレ周辺にアンモニア臭が残っている場合に効果的です。

【クエン酸の安全性と注意点】

クエン酸は食品添加物にも使われる安全性の高い成分ですが、濃度が高すぎるとトイレの素材を傷める恐れがあります。

必ず薄めた状態で使用し、定期的にボトルを洗浄することで清潔に保ちましょう。

塩素系の洗剤と絶対に混ぜてはいけません。

混合すると有毒ガス(塩素ガス)が発生する恐れがあります。

使用時は換気を徹底し、スプレー後は乾いてから猫を戻すようにしてください。

また、猫が舐める可能性がある場合は、乾拭き後さらに水拭きを行うとより安全です。

このように、クエン酸スプレーは簡単・経済的・安全性が高いという点で非常に優秀な消臭対策です。

毎日の掃除ルーティンに取り入れて、快適で清潔な猫のトイレ環境を整えましょう。

重曹スプレー|吸着+除菌効果で臭いにアプローチ

猫のトイレ臭には、尿だけでなく便臭や雑菌の繁殖によるにおいも大きく関係しています。

そんなにおい対策におすすめなのが、重曹を使った手作りスプレーです。

重曹は弱アルカリ性で、酸性のにおい物質を中和・吸着する働きがあります。

また、組み合わせる材料として無水エタノールを加えることで、除菌効果や速乾性がアップし、トイレ掃除後の仕上げにも最適です。

ここでは、効果的な重曹スプレーの作り方や使い方、注意点を詳しく紹介します。

【重曹スプレーの材料とレシピ】

- 無水エタノール:120ml

- 精製水(または水道水):80ml

- 重曹:小さじ1/2(約2〜2.5g)

- スプレーボトル(200ml程度)

すべての材料をスプレーボトルに入れて、しっかりと振って混ぜるだけで完成です。

保存は冷暗所で行い、2〜3週間を目安に使い切ると安心です。

【使い方とおすすめのシーン】

猫のトイレトレーの底面や便のつきやすい周辺の床など、酸性臭が気になる箇所に直接スプレーします。

スプレー後は30秒〜1分ほど置いて、乾いた布やペーパーで拭き取ると効果的です。

無水エタノールの速乾性により、乾きも早く清潔感を保てます。

また、トイレの蓋や収納スペース、猫のキャリーバッグの内部などにも活用可能です。

【重曹スプレー使用時の注意点】

重曹は水に完全には溶けきらないため、使用後は必ずスプレー口を空吹きして詰まりを防ぐようにしましょう。

また、濃度が高すぎると白残りや粉吹きの原因になるため、指定の分量を守って作成してください。

無水エタノールは比較的安全な成分ですが、猫の目や口に直接入らないよう配慮が必要です。

スプレー直後は換気を行い、猫が近寄らない場所で乾燥させてからトイレを使用させてください。

また、重曹には研磨作用もあるため、鏡面仕上げや金属部分への使用は避けましょう。

日常的なトイレ掃除の仕上げとして取り入れることで、便臭対策だけでなく、空間の清潔感も向上します。

コストも安く、材料もすぐに手に入るため、忙しい飼い主さんにもぴったりの対策です。

ミョウバンスプレー|自然派で長時間効果をキープ

猫のトイレまわりを清潔に保ちたいけれど、なるべくナチュラルで安全な素材を使いたいという方におすすめなのがミョウバンを使った手作りスプレーです。

ミョウバンは天然の無機塩で、古くから制汗剤や消臭剤として使われてきた成分です。

雑菌の繁殖を抑える収れん作用があり、長時間にわたって消臭・除菌効果を発揮します。

とくに猫トイレのまわりや壁、床などに使用することで、空間そのものの臭いを抑える効果が期待できます。

また、香りがほとんどなく、猫が嫌がることが少ないのも大きなメリットです。

【ミョウバンスプレーの作り方】

- 焼きミョウバン:50g

- 水:1.5L(ぬるま湯が溶けやすい)

まず、ミョウバンと水を混ぜて原液を作ります。

作成後、1日ほど置いて透明になるまで待ちます(白濁している場合は未熟)。

原液が完成したら、約10〜20倍に薄めてスプレーボトルに入れて使用します。

たとえば200mlのスプレーを作るなら、原液20ml+水180mlでOKです。

保存は冷暗所に置き、原液は1ヶ月、希釈液は1週間を目安に使い切りましょう。

【使い方とおすすめのシーン】

猫のトイレトレーの縁、トイレ周辺の壁や床、さらにはケージの外側などにスプレーすることで、全体的なにおい対策に効果を発揮します。

特に、猫が粗相しやすい場所や、トイレから少し離れたにおいの滞留しやすい場所に使うと効果的です。

布製品に使用する際は、目立たない部分で試してから使うと安心です。

【注意点と安全性】

ミョウバンは安全性の高い成分ですが、濃度が高すぎると刺激になる可能性もあります。

特に皮膚が敏感な猫や、傷のある猫には使う前に注意深く観察してください。

スプレー後はよく乾かし、猫が直接触れないタイミングで使用するのが理想です。

また、精油やアルコールなどとの併用は避けましょう。

このように、ミョウバンスプレーは継続的な消臭ケアとして非常に効果的で、安心して使える自然素材です。

においの元に直接作用するだけでなく、空間全体の清潔感アップにもつながります。

猫にも飼い主にもやさしいスプレーとして、ぜひ日常的な掃除の一部に取り入れてみてください。

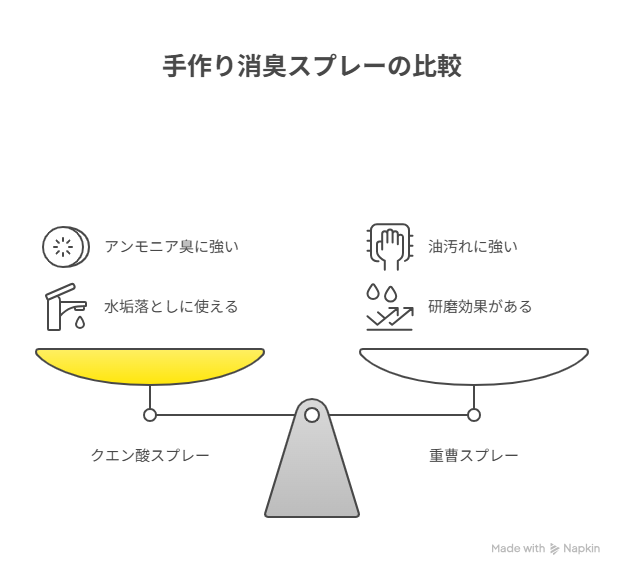

材料別・手作り消臭スプレーの比較表

ここでは、この記事で紹介した3つの手作り消臭スプレー「クエン酸」「重曹」「ミョウバン」について、それぞれの特徴を比較表でまとめました。

どのスプレーを使えばよいか迷っている方は、この一覧を参考にしてください。

| 材料 | 主な効果 | 安全性 | 保存期間 | おすすめの使用場所 | コスト |

| クエン酸 | アンモニア臭の中和 除菌効果 | ◎(食品添加物) | 1〜2日 | トイレトレイ内部 床や壁まわり | 安価 |

| 重曹 | 便臭・体臭の吸着 除菌(エタノール併用) | ◎(舐めても比較的安心) | 2〜3週間(エタノール使用時) | トイレの外側 床・フローリング | 非常に安価 |

| ミョウバン | 雑菌抑制 長時間持続の消臭 | ◎(天然素材・刺激に注意) | 原液1ヶ月/希釈液1週間 | 壁・床・ケージまわり | 安価 |

スプレーはそれぞれに特徴があるため、においの種類や使用場所、目的に応じて使い分けるのが効果的です。

例えば、尿臭が強いときはクエン酸、便臭対策には重曹+エタノール、広範囲な消臭にはミョウバンが適しています。

手作りスプレーに関するよくある質問(Q&A)<

ここでは、猫のトイレ用に使う手作り消臭スプレーに関して、飼い主さんからよくある疑問や不安をまとめました。

初めて作る方でも安心して使えるよう、Q&A形式でわかりやすく解説します。

Q. 猫がスプレーした場所を舐めても大丈夫ですか?

基本的にはクエン酸・重曹・ミョウバンすべて安全性の高い素材ですが、念のためスプレー後は乾かしてから猫を近づけるようにしてください。

また、気になる場合は乾拭きまたは水拭きを追加するとより安心です。

Q. スプレーはどのくらい持ちますか?作り置きは可能?

スプレーの種類によって異なります。

- クエン酸:1〜2日で使い切り

- 重曹(+エタノール):2〜3週間まで保存可能

- ミョウバン原液:1ヶ月/希釈液:1週間が目安

いずれも冷暗所で保管し、容器は定期的に洗浄しましょう。

Q. 消臭効果はどのスプレーが一番強いですか?

においの種類によって適したスプレーが異なります。

- おしっこのアンモニア臭:クエン酸

- 便の酸性臭・体臭:重曹+エタノール

- 全体的な空間の臭い:ミョウバン

状況に応じて使い分けることが消臭力を最大化するポイントです。

Q. 香りづけしたい場合、アロマや精油は使っていい?

精油(エッセンシャルオイル)は猫には有害な成分を含む場合が多いため、基本的に使用NGです。

どうしても香りを加えたい場合は、グリーンティー抽出液やカモミール水など、猫に安全とされる素材をごく薄く使うに留めましょう。

Q. トイレ周辺以外にも使えますか?

はい、スプレーの種類によってはトイレ以外にも活用可能です。

- キャリーバッグの内側やケージの外側

- 猫が粗相しやすい場所

- 猫用マットやカーペットなど

ただし、素材によっては変色や劣化の恐れがあるため、目立たない部分で試してから使用してください。

- 猫のトイレ臭には手作り消臭スプレーが効果的

- クエン酸・重曹・ミョウバンで安全&簡単に作れる

- 素材別に使い分けることでより高い消臭効果を実現

- 香り付けには精油NG、猫に優しい素材を選ぶこと

- 比較表・Q&Aで自分に合った使い方をすぐに確認可能