猫の爪とぎ跡が壁や柱に残ると、見た目が悪くなるだけでなく、賃貸なら退去時に修繕費を請求される可能性もあります。猫 爪とぎ跡 補修に困っている方は、被害の種類ごとに適切な方法を知ることで、見た目をきれいに取り戻せます。

この記事では、猫 爪とぎ跡 補修に役立つDIYのアイデアや、補修道具、業者に頼むべきケースまで幅広く解説します。

猫 爪とぎ跡 補修を考えている方が、対処の手順を理解し、自分で再生する自信が持てるようになるのが目的です。

- 猫の爪とぎ跡の被害レベル別の補修方法

- 壁紙や柱に合わせたDIY補修テクニック

- 再発防止と賃貸退去時に役立つ対策

目次

① 猫 爪とぎ跡 補修はここから判断!被害別補修ステップ

猫の爪とぎ跡は一見小さな傷に見えても、実は深刻な損傷になっていることがあります。

正しく補修をするには、まず傷の深さや範囲を正確に判断することが不可欠です。

ここでは、傷の状態に応じた補修方法を理解し、後悔しない修復を進めるポイントを詳しく解説します。

・傷の深さを見極める

まず重要なのは、爪とぎ跡が浅い擦り傷か、深い削れやヒビ割れかを確認することです。

浅い場合は表面の壁紙や木材の色が少し剥がれている程度で、指でなぞっても凹凸をほとんど感じません。

一方で、強く引っかいた箇所は芯まで届いている可能性があり、放置すると湿気で広がり、さらに修理が大掛かりになります。

深さの見極めには、手でなぞるだけでなく、光を当てて影を見たり、カッターの先で軽く触れて確認する方法が有効です。

浅い傷なら補修ペンやクレヨン、深い傷ならパテ埋め+研磨といった工程が必要になります。

判断を誤ると再補修が必要になり、結果的にコストも時間も余計にかかってしまうので注意しましょう。

・壁紙・ボード・木部ごとの修復手段を確認

傷の深さだけでなく、どこにできた傷かによって補修方法は大きく異なります。

壁紙は浅い場合、補修用クレヨンやパテで埋め、目立たなくする方法が有効です。

ただし石膏ボードまで傷ついている場合は、パテで平滑にした後、再度クロスを貼るのがベストです。

木柱やフローリングはパテで埋めた後、紙やすりで整え、色を合わせるクレヨンやペンで仕上げます。

さらに面積が広ければ木目シートを貼ることで自然な見た目にできます。

このように素材や状態ごとに方法を選ぶことで、よりきれいで長持ちする補修が可能になります。

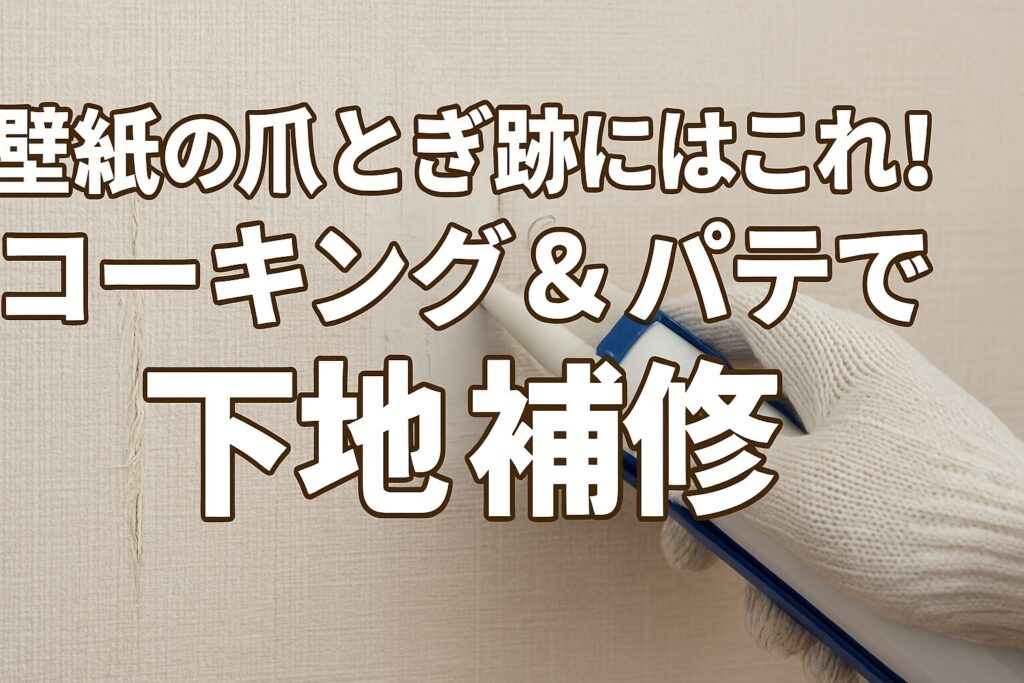

② 壁紙の爪とぎ跡にはこれ!コーキング&パテで下地補修

猫の爪とぎ跡が壁紙に残ってしまった時、見た目が気になりませんか?

放置していると、傷が広がったり、そこから壁紙がめくれてしまう原因になります。

ここでは、コーキング材やパテを使って壁紙を元通りに見せる補修方法を詳しく解説します。

・浅い傷にはコーキング補修キットで美しく

爪とぎでできた浅い線状の傷や、壁紙表面だけのめくれはコーキング材で簡単に目立たなくできます。

ホームセンターやネットには、壁紙補修用の白いコーキングが売られており、先細ノズルで細かい傷にも充填可能です。

注入後はヘラや指で軽く押し込み、はみ出した部分を固く絞った布で拭き取れば自然な仕上がりになります。

また、補修材は乾くと若干収縮するので、最初はやや盛り気味に埋めるのがポイントです。

完全に乾燥した後、気になるようなら再度薄く塗り重ねるとより目立たなくなります。

小さな補修なら30分程度で終わり、慣れればとても簡単です。

・深い傷・ボード削れにはパテ埋め&紙やすり仕上げ

もし爪が深く入ってしまい、壁紙の下の石膏ボードまで抉れていたらパテ補修が必要です。

まず傷口周辺の剥がれかけた壁紙をカッターで整え、そこにパテを押し込むように塗り込みます。

乾燥後、紙やすりで平滑に研磨し、指で触っても違和感のないくらい滑らかに整えるのがコツです。

その後、同系色の補修クレヨンや補修ペンを使い、色合わせを行うことで周囲と自然に馴染ませられます。

さらに仕上げとして、壁紙用のマット系トップコートを薄く塗ると、補修跡が目立ちにくくなり耐久性も向上します。

深い補修は少し手間がかかりますが、慣れるとDIYでも十分対応可能です。

③ 柱や木部の爪とぎ跡はこれで補修!パテ+木片+色合わせ

猫が夢中になって爪を立てるのは、特に柱や木枠が多いものです。

木材は爪が深く入り込みやすく、削れや欠けが目立ちやすいので、適切な方法でしっかり補修する必要があります。

ここでは、パテや木片を使ったDIY補修と、色合わせのポイントを詳しく紹介します。

・樹脂パテや木工用パテで欠けや削れを元に戻す

柱や木枠に深い削れや欠けがある場合は、パテで埋める補修が基本です。

ホームセンターで手に入る木工用パテや、強度の高いエポキシ系樹脂パテを使い、しっかり押し込むように充填します。

パテは乾くと少し痩せるので、初めは盛り気味にすると仕上がりが平らになります。

乾燥後は紙やすり(最初は240番程度)で荒削りし、徐々に320番など細かい番手に変えて滑らかに仕上げます。

手で触れて段差がないことを確認したら次の工程へ進みましょう。

この下処理が甘いと、後で色を乗せても補修跡がかえって目立ってしまうので、丁寧に行うのがコツです。

・パテ研磨後に木片貼り+吹き付け塗装などで自然な仕上がりに

さらに深い欠けや広い面積が削れてしまった場合は、パテだけでなく薄い木片を貼って補修する方法もあります。

木目に沿った細い板をカットし、ボンドで固定した後、段差をパテで埋めるとより自然に見えます。

その後、吹き付けタイプの木部塗装スプレーや補修ペンで色を合わせれば、遠目ではほとんどわからなくなることも。

色選びは周囲より少し薄めを選び、何度も重ね塗りする方法がおすすめです。

これにより、補修跡が濃くなり過ぎる失敗を防げます。

こうした作業は最初は難しく感じるかもしれませんが、やってみると案外楽しめるDIYです。

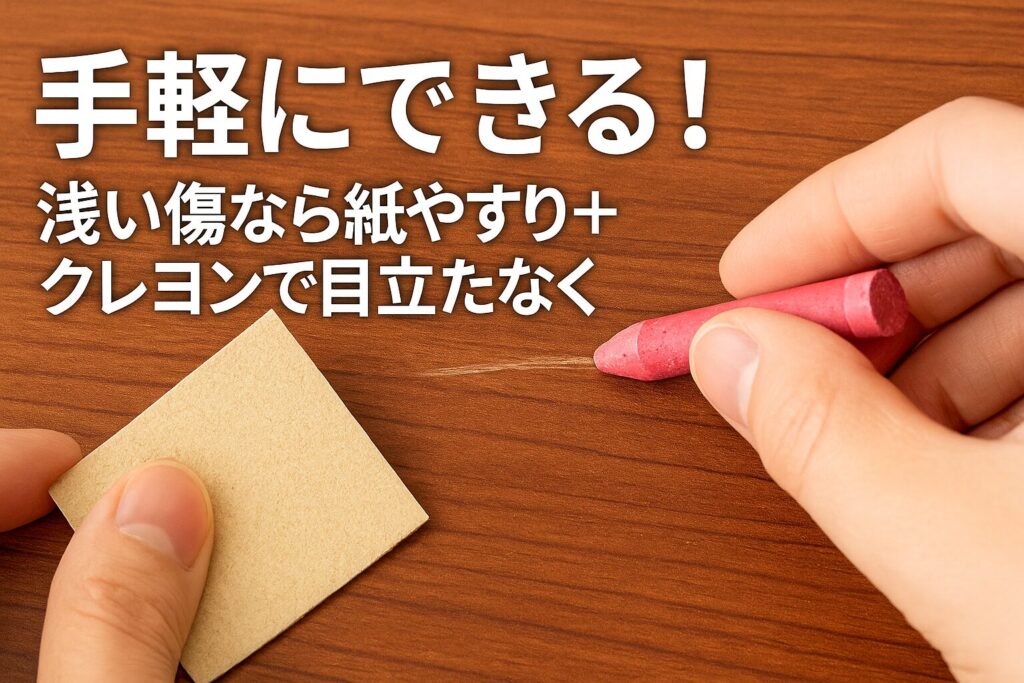

④ 手軽にできる!浅い傷なら紙やすり+クレヨンで目立たなく

猫の爪とぎ跡が浅い場合は、パテを使わずにもっと簡単な方法で補修できます。

紙やすりと補修用クレヨンを使えば、短時間で傷を目立たなくすることが可能です。

ちょっとした擦り傷程度なら、初心者でも気軽に試せるのでぜひチャレンジしてみてください。

・紙やすりで凹凸を滑らかにする方法

まずは爪跡の周辺を軽く研磨して、表面のささくれや凹凸をなくします。

使うのは320番程度の細目の紙やすりがちょうど良く、木目に沿ってやさしく磨くのがポイントです。

強くこすりすぎると逆に傷が広がるので注意しましょう。

触ってみて引っかかりがなくなればOKです。

仕上げに400番程度のもっと細かい紙やすりで軽くなぞると、よりなめらかになります。

この段階で粉をきちんと拭き取るのを忘れないでください。

・フローリング修繕用クレヨンやペンシルで色合わせリペア

次に使うのが補修用クレヨンやペンシルです。

これはホームセンターやネットで数百円から買えるので、色を何色か揃えておくと便利です。

削った部分にクレヨンを塗り込むようにして色をのせ、余分な部分は柔らかい布で軽く拭き取ります。

何度か薄く重ね塗りすると、周囲と馴染んでとても自然に見えるようになります。

仕上げに指先で軽く押さえてなじませると、より木目になじみやすいです。

小さな浅い爪とぎ跡ならこの方法で十分きれいに隠せるので、まずはここから試してみると良いでしょう。

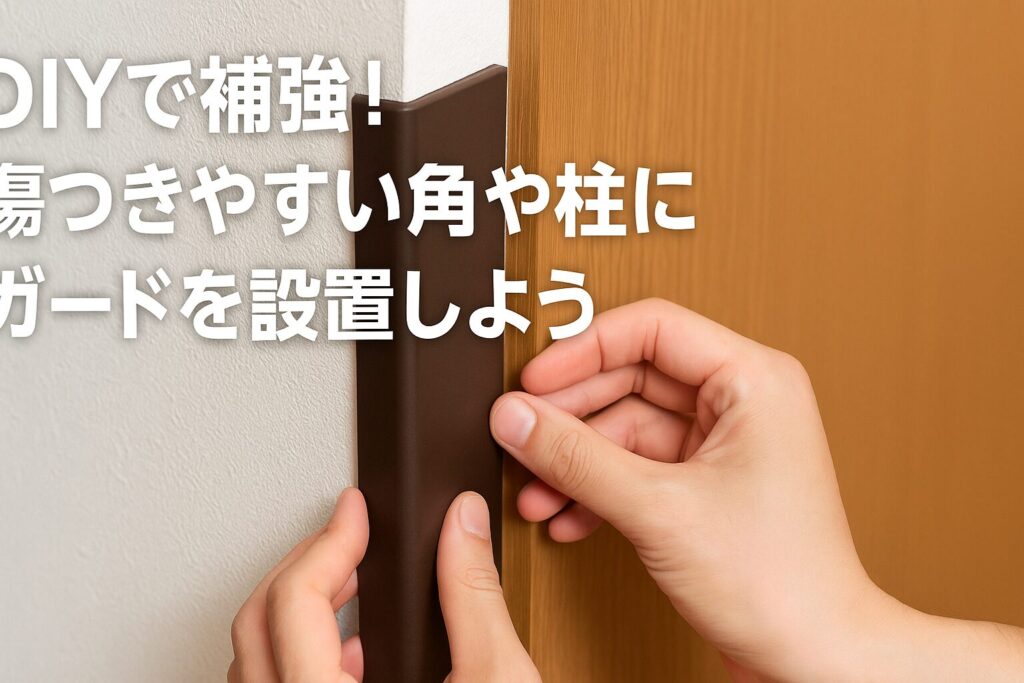

⑤ DIYで補強!傷つきやすい角や柱にガードを設置しよう

補修が終わったら、同じ場所に猫が再び爪を立てないか心配になりますよね。

そんなときはDIYで簡単にできる保護ガードを設置するのがおすすめです。

見た目もきれいに保ちながら、猫の習性に合わせて賢く対策していきましょう。

・壁紙の角にはアングル材や保護シートを貼る

猫が狙いやすいのは、壁紙の角(入隅や出隅)です。

そこにプラスチック製や木製のL字アングル材を貼り付けるだけで、爪とぎの被害を大きく減らせます。

最近はインテリアに合わせやすい木目調や透明タイプも豊富で、目立ちにくいのも魅力です。

さらに粘着タイプの壁紙保護シートも効果的です。

簡単に貼って剥がせるので賃貸住宅でも安心して使えます。

これらを使うだけで、爪とぎ被害が多発する角を効率よく守ることができます。

・柱には巻くだけの爪とぎポールや自作防御カバーが効果的

猫は縦の動きを好むので、柱や梁には特に注意が必要です。

最近は柱に巻き付けるタイプの爪とぎポールも売られており、猫が「ここなら爪を立ててOK」と認識してくれるので被害が減ります。

麻縄やコルクを自分で巻きつけてDIYするのも人気です。

万が一また爪を立てても、簡単に交換できる素材を使えばメンテナンスも楽です。

こうした工夫で補修後の再被害を防ぎ、猫にとってもストレスのない環境を作ることができます。

結果的に家族全員が快適に過ごせる空間が保てますよ。

⑥ 補修後の再被害を防ぐ対策&爪とぎスペースの工夫

せっかく補修した場所に、また猫が爪を立ててしまうとショックですよね。

そうならないためには、再発防止のための対策をしっかり取っておくことが大切です。

猫が満足できる爪とぎスペースを用意し、自然に家の柱や壁を守りましょう。

・爪とぎ防止スプレー+保護シートで再発を防止

補修後の柱や壁には爪とぎ防止スプレーを吹きかけるのがおすすめです。

猫が嫌がる柑橘系やハーブ系の香りが配合されており、自然とそこを避けるようになります。

ただし効果は徐々に薄れるため、週に1〜2回ほどこまめにスプレーすると持続します。

あわせて透明な保護フィルムやシートを貼っておくと、万一また爪を立てても被害を最小限に抑えられます。

賃貸の方は剥がし跡が残らないタイプを選ぶと安心です。

これらを組み合わせるだけでも、補修箇所の再被害リスクは大きく減らせます。

・縦型/横型など猫が好む爪とぎ器を複数タイプ用意

猫にとって爪とぎは本能なので、単に「ダメ」と言っても完全には止められません。

その代わりに猫が気に入る爪とぎ器を十分に用意してあげましょう。

立ち上がってバリバリできる縦型、寝転んでガリガリする横型、段ボールや麻素材など素材の違うものをいくつか置くと効果的です。

最初は場所をいろいろ試して、猫が気に入ったところに固定してあげると良いでしょう。

こうすることで猫は自然とそちらで爪を研ぐようになり、大切な柱や壁を守ることができます。

人も猫もストレスなく暮らせる環境を作るために、ぜひ取り入れてみてください。

⑦ プロに頼むべき?大規模な削れ・賃貸交換・色が合わない時

DIYで猫の爪とぎ跡を補修しても、どうしても自分ではきれいに仕上がらない場合があります。

また賃貸物件の場合は、退去時にトラブルにならないようにプロに任せるのが無難です。

ここではプロに頼むべき具体的なケースと、そのメリットを詳しく解説します。

・職人が樹脂パテ+吹き付け塗装で自然仕上げ

深い削れや柱の芯まで達するひび割れの場合、DIYでは強度面で不安が残ります。

プロの補修業者(補修屋)は専用の樹脂パテや硬化剤を使い、構造的にしっかり補強しながら表面を滑らかに仕上げてくれます。

その後、周囲の木目や色に合わせて吹き付け塗装を行うため、ほとんど補修跡が分からない自然な見た目が実現します。

特にフローリングや柱は面積が大きいので、色ムラや艶の違いがDIYでは出やすいです。

補修跡がどうしても気になる方には、プロの技術に頼むのが最善です。

最近は写真をメールで送れば無料見積もりしてくれる業者も多いので、一度相談してみましょう。

・賃貸退去前は、補修業者と費用の目安を確認

賃貸物件で大きく傷をつけてしまった場合は、DIYでごまかそうとすると逆に退去時の負担が増えるリスクがあります。

オーナー側で再度やり直しが必要となれば、DIYにかけた費用や時間が全て無駄になるだけでなく、補修費用を上乗せ請求される場合も。

補修専門業者なら、管理会社や大家が納得しやすい仕上がりにしてくれるため、余計なトラブルを避けることができます。

また火災保険や借家人賠償責任保険が使えるケースもあるので、業者に相談しながら見積もりをとると安心です。

仕上がり重視・トラブル回避という意味でも、賃貸ではプロへの依頼を前向きに検討してみてください。

- 猫の爪とぎ跡は早期発見と対処が重要!

- 壁紙・柱の素材別にDIY補修法を詳しく紹介

- 紙やすり・パテ・木片など段階的な補修手順

- 再被害を防ぐための保護シートや爪とぎ器の活用

- 賃貸はDIYよりプロ依頼で安心退去を

- 火災保険や借家人賠償で費用を抑える方法も解説