猫の出産が近づくと「産箱は必要?」「どう作ればいいの?」「ダンボールで大丈夫?」と悩む飼い主さんも多いでしょう。

この記事では、猫の産箱(お産箱)の必要性から、ダンボールを使った簡単な作り方、設置場所の選び方、さらに「産箱に入らない」ときの対処法まで、初心者にもわかりやすく完全解説します。

母猫と子猫が安心して出産できる環境作りをサポートし、出産後のケアまで丁寧に紹介しています。

愛猫の安全な出産準備に不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 猫の産箱(お産箱)が必要な理由と役割

- ダンボールを使った簡単な作り方と設置のポイント

- 産箱に入らない時の原因と具体的な対処法

- 出産時・出産後に飼い主が注意すべきポイント

目次

猫の出産に産箱が必要な理由とは?

「本当に産箱は必要なの?」と疑問に思う飼い主さんも少なくありません。

しかし、猫の出産において産箱は母猫と子猫の命を守る大切な準備のひとつです。

ここでは、産箱が必要とされる理由をわかりやすく解説します。

母猫がリラックスして出産できる環境づくり

猫は静かで暗く安全な場所を本能的に探して出産しようとします。

産箱を用意しておけば、落ち着いて出産できる空間を提供でき、出産時のストレス軽減につながります。

ストレスが軽減されると陣痛や出産時間が安定するとも言われています。

子猫を低体温症や事故から守る

生まれたばかりの子猫は自力で体温調整ができません。

産箱は外部の冷気や風を遮断し、適切な温度を保つ役割も果たします。

また、子猫が誤って踏まれたり、他の場所に移動してしまう危険も防げます。

他のペット・人間・騒音からの保護

家庭内には他のペットや小さな子供、生活音などの刺激が多く存在します。

産箱は母猫と子猫を外部の刺激から隔離し、安心して育児できる環境を作ります。

産箱を準備しないと起こるリスク

- 母猫が落ち着かず安全でない場所で出産してしまう

- 子猫が寒さ・低体温症に陥る

- 母猫がストレスで育児放棄を起こす場合も

「猫の産箱は、母猫と子猫の健康維持・精神的安定・事故防止のために不可欠な設備である」(日本小動物獣医師会より引用)

初心者でも簡単!産箱の作り方と準備するもの

「産箱を用意したいけど難しそう…」と不安に思う方もご安心ください。

産箱は自宅にある材料や100均グッズを使って、誰でも簡単に作ることができます。

ここでは、準備する材料や作成手順を初心者向けに詳しく解説します。

準備する材料と費用目安

| 材料 | 目安費用 |

| 大きめの段ボール(またはプラスチックケース) | 300〜500円 |

| タオルや毛布(家にあるものでOK) | 0円 |

| アルミシート(断熱用・冬場向け) | 100円ショップで入手可 |

| カッター・ハサミ(入り口作成用) | 0円 |

| 低い踏み台やスロープ(出入り補助用) | 100〜300円 |

合計費用は1,000円以内で十分揃えられます。

産箱の作り方ステップ

- 段ボールの側面に入り口をカット (高さ5〜10cm、母猫が出入りしやすい高さに調整)

- 底にタオルや毛布を厚めに敷く (子猫の体温保持・滑り防止)

- アルミシートで底・側面の断熱 (寒い季節は特に効果的)

- 入り口の前に低い踏み台を設置 (妊娠後期の母猫がスムーズに出入りできるよう配慮)

- 箱の外側に目隠し布をかけて暗い空間を演出

作成所要時間の目安

所要時間はわずか30分程度で完成します。

初心者でも簡単にできるので、早めに用意して母猫が事前に慣れる時間を確保しましょう。

「産箱は高価な市販品でなくても、飼い主の手作りでも十分機能を果たす。重要なのは母猫の安心感である」(日本小動物繁殖協会より引用)

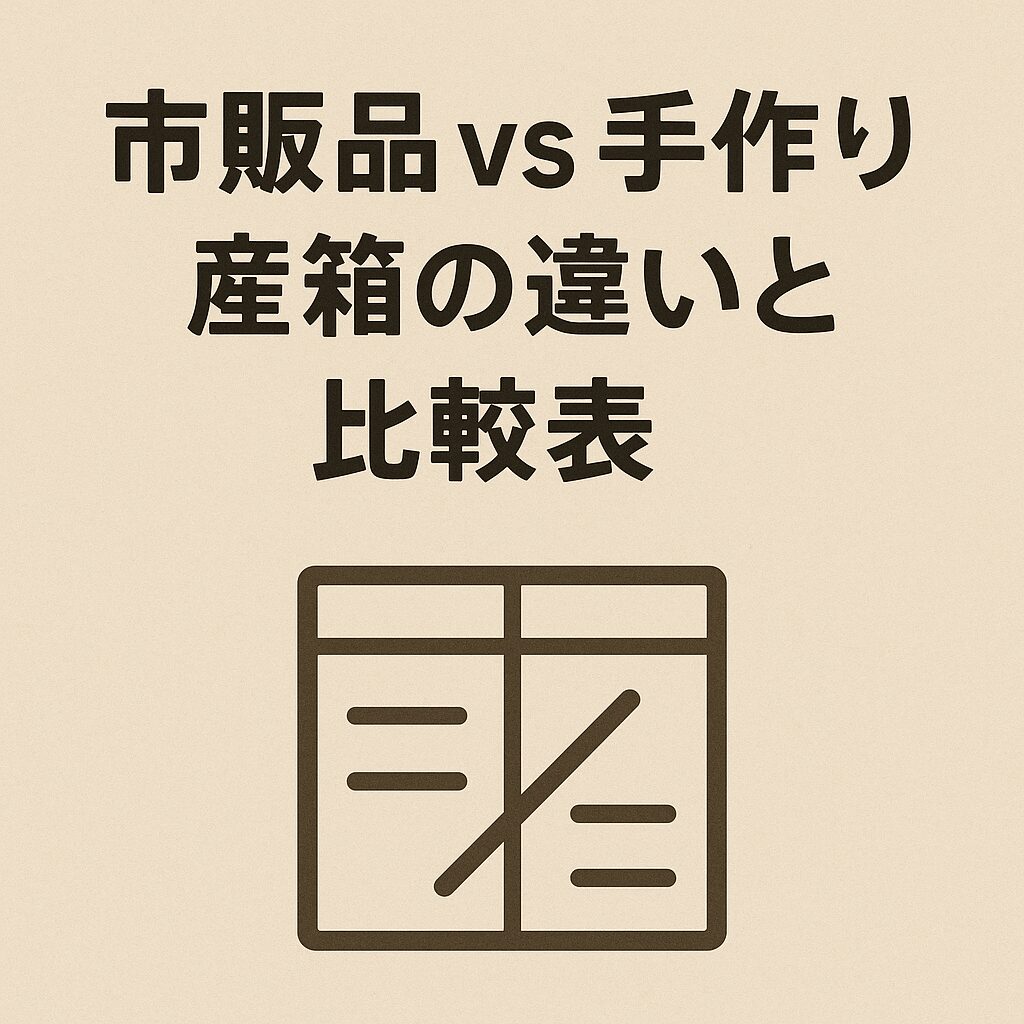

市販品 vs 手作り産箱の違いと比較表

「手作りで本当に大丈夫?」「市販品の方が安心?」と迷う飼い主さんも多いはずです。

ここでは、市販品と手作り産箱の違いをわかりやすく比較表にまとめました。

| 項目 | 手作り産箱 | 市販の産箱 |

|---|---|---|

| 費用 | 500〜1,000円程度 | 3,000〜10,000円前後 |

| 材料入手 | すぐ用意可能(ダンボール・タオルなど) | 通販・ペットショップで購入 |

| 保温性 | 工夫次第(アルミシートや湯たんぽ等) | 断熱・保温材が標準装備の場合あり |

| 通気性 | 作り方による(注意が必要) | 通気設計されている製品が多い |

| 掃除のしやすさ | タオル交換・洗濯が必要 | 水拭き・丸洗いできる素材も多い |

| 作成難易度 | 初心者でも簡単に作成可能 | 購入して設置するだけ |

| 母猫の好み | 自宅の匂いで安心しやすい | 最初は慣れが必要な場合も |

どちらもメリットがありますが、母猫の性格・飼育環境・予算に合わせて選ぶのがベストです。

基本的に初めての方は手作り産箱からのスタートで十分です。

「産箱の形状や素材は重要だが、最も大切なのは母猫が安心して出産・育児できる空間である」(日本猫繁殖学会より引用)

産箱を設置する最適な場所とNG場所

せっかく産箱を準備しても、設置場所が悪いと母猫が使ってくれないこともあります。

ここでは、母猫が安心して出産できる場所の選び方と、避けるべきNG場所を具体的に解説します。

理想的な設置場所の条件

- 人の出入りが少ない静かな場所

- 薄暗く安心できる空間(クローゼットの奥・家具の陰など)

- 室温が一定で寒暖差が少ない場所

- 他のペットや子供が近づかないスペース

- 母猫が自由に出入りできる環境(閉じ込めない)

避けるべきNG設置場所

- エアコンの直風が当たる場所

- 直射日光が長時間当たる窓際

- リビングの中央など家族の生活音が響く場所

- 玄関・廊下・子供や他のペットが頻繁に通る場所

季節ごとの注意点

【冬場】 保温性を高める工夫が必要です。アルミシート・湯たんぽ・ペットヒーターの活用が有効です。

【夏場】 通気性を確保し、エアコンの風が直接当たらない場所を選びましょう。産箱内の温度が上がりすぎないよう注意が必要です。

設置後のチェックポイント

- 母猫が産箱を嫌がらず入ってくれるか確認

- 外部の音・振動が少ないか再確認

- 産箱内の衛生状態を保てているか定期確認

「産箱の設置環境が適切であれば、母猫は本能的に安心し自然と産箱を利用するようになる」(日本ペット行動学研究所より引用)

産箱に入らない時の対処法

せっかく準備した産箱に母猫が入ってくれないケースもよくあります。

ここでは、入らない原因と具体的な対処法を詳しく解説します。

産箱に入らない主な原因

- 場所が落ち着かない・明るすぎる

- 匂いが落ち着かない(新しい段ボール臭など)

- 産箱の大きさ・形が気に入らない

- 妊娠後期でまだ産む準備が整っていない

- 飼い主が頻繁に覗きすぎて警戒している

具体的な対処法

- 設置場所をさらに静かで暗い場所に変更

- 母猫が普段寝ている布やタオルを中に敷く(安心感UP)

- 新しい段ボールの匂いは事前に風通しをして飛ばす

- 産箱の高さ・入り口を再調整(入り口が高すぎると嫌がる)

- 産箱付近で飼い主も静かに過ごす(警戒心を和らげる)

注意すべきポイント

無理に産箱に入れようと押し込むのは逆効果です。

母猫は自分のペースで慣れる時間が必要です。

どうしても入らない場合は、母猫が自ら選んだ静かな場所を産箱代わりに整えてあげる方法もあります。

「猫は非常に環境に敏感な動物である。飼い主が焦らず安心できる環境作りを整えることが何より重要だ」(日本猫行動学研究会より引用)

猫の出産時に飼い主が注意すべきポイント

いよいよ出産が始まると、飼い主としては「何をすればいいの?」と不安になります。

基本的には母猫の本能に任せるのが理想ですが、飼い主が知っておくべきポイントは多くあります。

猫の出産の基本的な流れ

- 陣痛期: 落ち着きがなくなる、頻繁にグルーミング、呼吸がやや荒くなる

- 開口期: 産道が開き始め、呼吸がより荒くなる

- 産出期: 子猫が15〜30分間隔で誕生

- 後産期: 胎盤が排出される(胎盤の数と子猫の数を確認)

飼い主がやるべきサポート

- 静かな環境を整えて見守る

- 必要時は羊膜を破るサポート(母猫が破らない場合のみ)

- へその緒の切断(母猫が処理しない場合は清潔なハサミで約2cm残してカット)

- 胎盤の数を確認し、残っていないかチェック

やってはいけないNG行動

- 何度も覗き込む・過剰に干渉する

- 不必要に子猫に触れる(母猫の育児放棄の原因になることも)

- 異常があるのに放置する(長時間の陣痛・大量出血時はすぐ獣医へ相談)

異常時のサイン

- 陣痛が3時間以上続いても子猫が出ない

- 大量の出血や黒い悪臭のする分泌物が出続ける

- 子猫が産まれたのに呼吸をしない・ぐったりしている

- 胎盤の数が子猫より少ない

異常が疑われる場合は早急に獣医師へ連絡しましょう。

「猫の出産は基本的に自力で進行するが、適切な観察と最低限のサポートが健康な出産の鍵となる」(日本動物助産学会より引用)

出産後のケア|母猫と子猫の健康管理

無事に出産が終わっても、ここからが大切な育児期間の始まりです。

母猫と子猫の健康管理は、安定した成長のために欠かせません。

出産直後にやるべきこと

- 母猫が子猫を舐めて体温維持しているか確認

- 子猫が初乳を飲んでいるかチェック(免疫獲得に重要)

- 母猫がリラックスして休んでいるか観察

- 産箱内の清潔を保つ(汚れた布は早めに交換)

母猫の健康管理

- 高栄養の母猫用フードを用意

- 十分な水分補給ができているか確認

- 排泄の状態(下痢・便秘・尿量など)を観察

- 出血の有無や体調不良がないか注意深く見る

- 異常がある場合は速やかに獣医に相談

子猫の健康管理

- 体温が下がっていないかチェック(低体温は命取り)

- 授乳できているか、吸い付く力を確認

- 毎日の体重測定(順調に増えているか確認)

- 鳴き声が弱々しくないか観察(元気さのバロメーター)

育児放棄や異常時の対応

万が一、母猫が育児放棄をしている場合はすぐに獣医師へ相談しましょう。

状況によっては人工保育が必要になることもあります。

「出産後数日間の観察と早期対応が、母猫・子猫双方の健康維持にとって極めて重要である」(日本小動物繁殖管理学会より引用)

産箱を片付けるタイミングはいつ?

出産が終わり育児が順調に進むと、「産箱はいつ片付けたら良いの?」と迷う飼い主さんも多いです。

片付けのタイミングを間違えると母猫や子猫にストレスを与えてしまうこともあります。

ここでは安全に産箱を撤去する目安と注意点を解説します。

片付けの基本タイミング

- 子猫が自力で歩き回り始める(生後2〜3週間頃)

- 母猫が自発的に産箱以外で休むようになる

- 産箱が著しく汚れている場合(衛生管理のため早めの交換も検討)

母猫と子猫の様子を最優先に

母猫がまだ産箱を好んで使用している場合は無理に片付けないのが鉄則です。

母猫が安心している限りは、そのまま使わせてあげましょう。

片付け後の移行先

産箱の代わりに、

- 広めの寝床スペース

- 段差の低い広いクッションエリア

を用意して、成長した子猫が安全に遊び回れる空間を整えてあげましょう。

「産箱の撤去時期は、母猫と子猫の行動変化をよく観察し、柔軟に判断することが望ましい」(日本猫育児行動学会より引用)

- 産箱は母猫と子猫の安全を守る重要な準備

- ダンボールで簡単に手作りでき費用も低コスト

- 市販品と手作りの違いは環境や予算で選択可能

- 産箱に入らない時は静かな場所と匂い対策が有効

- 出産時・出産後のケアと観察が健康維持のカギ

- 片付けは母猫と子猫の行動を見ながら柔軟に判断