「猫がアルミホイルを誤飲してしまった!」

そんな時、飼い主さんは一瞬で不安に襲われます。

猫は好奇心が旺盛なため、光ったりカサカサ音がするアルミホイルに興味を示し、つい口にしてしまうことがあります。

しかしアルミホイルは消化できず、腸閉塞や胃の損傷など重大なトラブルを引き起こす可能性もあります。

この記事では、猫がアルミホイルを誤飲した際に「今すぐ病院へ行くべきか」「少し様子見で良いのか」を判断するチェックリストを用意しました。

さらに症状別の対処法、動物病院での検査・治療の流れ、誤飲を防ぐための家庭内での対策も詳しく解説。

焦る気持ちを少しでも落ち着け、愛猫の健康を守るために、ぜひ最後まで読んで対策を知ってください。

- 猫がアルミホイルを誤飲した際の症状と対処法

- 今すぐ病院へ行くべきか、様子見かの判断基準

- 誤飲を防ぐ家庭内の具体的な予防策!

目次

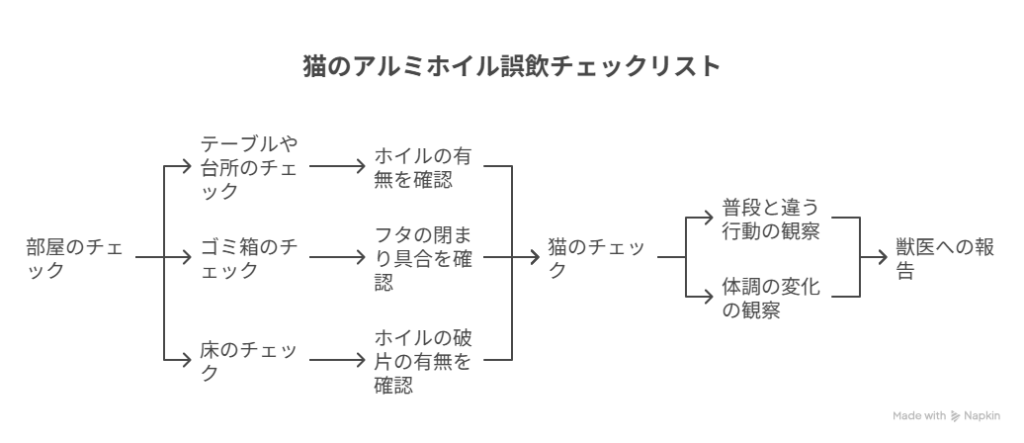

誤飲チェックリスト|まずは家の中を確認

猫がアルミホイルを誤飲したのかもしれない。

そんな時、いきなり動物病院へ駆け込む前に、まずは家の中を落ち着いて確認することが大切です。

慌ててしまう気持ちはとてもわかりますが、状況を整理することで、より的確に獣医師へ情報を伝えることができます。

ここでは、誤飲が疑われる際に最初に確認すべきチェックポイントをまとめました。

一つずつ落ち着いてチェックし、愛猫の状況を把握してください。

まずは部屋の様子を見回しましょう。

調理台やテーブルに置きっぱなしのアルミホイルはありませんか?

シンク周りやゴミ箱のフタが開いていないかも確認しましょう。

猫がいつもと違う場所で座り込んでいたり、気になるポイントをしきりに舐めている場合は、その周辺を重点的に探すのがおすすめです。

アルミホイルの残骸を探すことも重要です。

破れたアルミホイルや小さな欠片が床に落ちていないか、食器棚やソファの下も見てみてください。

もし食べかけや粉々になったホイルが見つかれば、食べた可能性が高いと考えましょう。

逆に、ホイルが丸ごと綺麗に残っていれば、誤飲していない可能性もあります。

猫自身の様子も細かく観察しましょう。

いつもより鳴き声が弱かったり、落ち着かずにウロウロしている。

また、何度も吐きそうな仕草をしているけれど吐けない。

これらは体内に異物が入ったサインの可能性があります。

チェックポイントを整理し、できれば紙にメモしておきましょう。

獣医師に電話相談する際に、いつから様子が変か、食べた可能性は何時ごろか、便や嘔吐はどうかをスムーズに伝えられます。

冷静に状況を把握することで、愛猫を守る第一歩につながります。

部屋の様子を確認しよう

猫がアルミホイルを誤飲したかもしれない。

そんな時、最初に確認すべきは部屋の状態です。

調理後に台所やテーブルの上にアルミホイルが置きっぱなしになっていませんか?

また、ゴミ箱のフタが開いていたり、中のゴミ袋が破れていることはありませんか?

猫はゴミ箱を漁るのが得意で、特に匂いのついたホイルは好奇心をそそります。

散らかった食卓や台所にホイルの欠片が落ちていれば、猫がいたずらした可能性は高いです。

こうした状況証拠を見つけるだけで、誤飲の可能性がぐっと高まるので注意深く確認しましょう。

アルミホイルの破片や残骸を探す

次に、床や家具の隙間、カーペットの下などを念入りにチェックしてください。

猫が噛みちぎったり、遊んだ形跡があるアルミホイルが残っていないか探すことが大切です。

例えば、アルミホイルが丸められてボール状になっていたり、小さな破片が点々と落ちていたら要注意です。

その一部を飲み込んでしまっている可能性があります。

またゴミ袋を取り出して、中を確認するのも有効です。

中に猫の引っ掻き跡や、ホイルの破片が多く残っていれば、ほとんど間違いなく触って遊んでいた証拠になります。

この段階で「破片がどれくらい残っているか」を写真に撮っておくと、病院で説明する時に非常に役立ちます。

猫自身の様子を観察する

最も重要なのは、猫自身の様子を冷静に観察することです。

普段と比べて元気がなく、同じ場所に座り込んでいたり、じっとして動かない場合は注意が必要です。

また、何度も吐こうとする仕草(えづくような動き)をするのに吐けない場合や、逆に頻繁に吐いている場合は腸閉塞の兆候の可能性もあります。

加えて、便の状態も大切です。

異物が混じっていないか、血が付いていないかを確認し、少しでも異常があればメモや写真を残しましょう。

このように猫の行動・排泄物の状態を細かく観察し、いつもとの違いを記録しておくことは、後の診察で獣医師の判断材料になります。

この段階で不安があれば、迷わず動物病院に電話し、状況を説明してください。

猫がアルミホイルを食べた?!症状別に見る対応ガイド

猫がアルミホイルを誤飲してしまったかもしれない。

そんな状況は飼い主にとって非常に不安で、「すぐ病院へ連れて行くべきなのか」「しばらく様子を見て大丈夫なのか」と判断に迷うことが多いです。

実際、猫は誤飲しても元気にしている場合もあれば、体内に異物がとどまって深刻な状態になることもあります。

だからこそ、飼い主が症状ごとに正しく対応することが大切です。

ここでは、猫がアルミホイルを食べてしまった後に見られる代表的な症状をピックアップし、それぞれ「様子見でいいケース」と「すぐ病院へ行くべきケース」を具体的に解説します。

こうした判断基準をあらかじめ知っておくことで、いざという時に冷静に対応できます。

焦る気持ちを少し落ち着けるためにも、ぜひこの章をしっかり読んで愛猫の様子と照らし合わせてください。

嘔吐や吐きそうな仕草がある場合

猫が何度も吐こうとしているが吐けない場合や、泡や胃液だけを吐いている場合は腸閉塞の前兆の可能性があります。

また、何度も吐き続ける様子があるなら、アルミホイルが胃や腸で詰まり始めている危険サインです。

この場合は様子を見ず、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。

逆に、一度だけ少量を吐いた後は普段通り元気で、食欲もあるなら数時間は注意深く観察して様子を見ることも可能です。

食欲が落ちた、元気がない場合

いつものようにごはんを欲しがらない、遊ばない、ぐったりしている。

これらは猫が体調を崩しているサインです。

特にアルミホイルが腸に詰まりかけている場合は消化が止まり、急速に食欲をなくすことがあります。

この状態は非常に危険なので、早めに受診することをおすすめします。

猫は体調不良を隠す動物なので、普段より静かで隠れがちな様子を見せるだけでも注意が必要です。

便や排泄に異常がある場合

便が出にくい、出ても細い、血が混じるなどの変化があれば腸閉塞が進行しているサインです。

また、便の中にアルミホイルの欠片が混じっていた場合も注意が必要です。

その際は写真に撮り、獣医師に見せると診断の助けになります。

排泄異常が続くようなら早急に動物病院を受診しましょう。

なお、正常な便が出ていて元気なら、しばらく様子を見ることも可能ですが、24時間は特に注意深く観察してください。

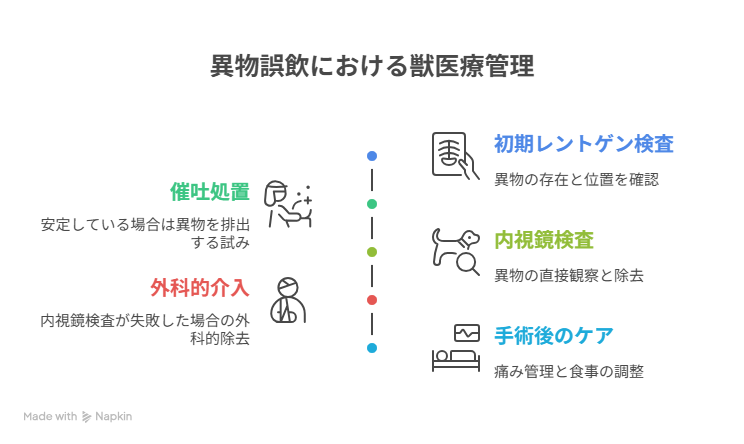

【図解付き】検査と治療の流れ

猫がアルミホイルを誤飲した可能性がある場合、動物病院ではどのような検査や治療を行うのか。

飼い主にとっては心配なポイントの一つです。

「レントゲンで何が分かるの?」「治療はどこまで大がかりになるの?」など、不安や疑問が多いはず。

ここでは、実際に動物病院で行われる検査や治療の流れを段階的に詳しく解説します。

事前に知っておくことで、いざという時に落ち着いて行動できます。

レントゲンや超音波検査で異物の位置を確認

動物病院に連れて行くと、まずはレントゲン検査(X線)が行われることが一般的です。

アルミホイルは金属なので比較的写りやすく、胃や腸のどこにあるかを把握できます。

ただし、ホイルが小さく丸まっていたり、他の食べ物に紛れていると見えにくい場合もあります。

その場合は超音波検査(エコー)やバリウム造影を使って、より詳しく調べることもあります。

検査の結果、すぐに処置が必要か、それとも経過観察で済むかが決まります。

催吐処置や内視鏡による除去

胃の中に異物が留まっている場合は、獣医師が催吐処置(薬で吐かせる方法)を選択することがあります。

ただしアルミホイルは端が鋭利なことが多く、食道を傷つけるリスクがあるため慎重に判断されます。

そのため催吐が難しい場合は内視鏡を使い、胃の中から異物を直接取り出す方法を検討します。

内視鏡で取り出せない場合は、さらに次のステップに進みます。

開腹手術による摘出と術後のケア

もし腸まで流れてしまい詰まっている場合や、内視鏡で取り出せない場合は開腹手術が必要になります。

手術は猫の体に大きな負担となるため、術後は数日の入院が必要です。

また食事制限や抗生剤の投与など、術後管理がしっかり必要になります。

ただし、早期発見・早期手術であれば多くの場合、順調に回復します。

そのためにも「いつもと違う」を感じたら迷わず病院へを心がけましょう。

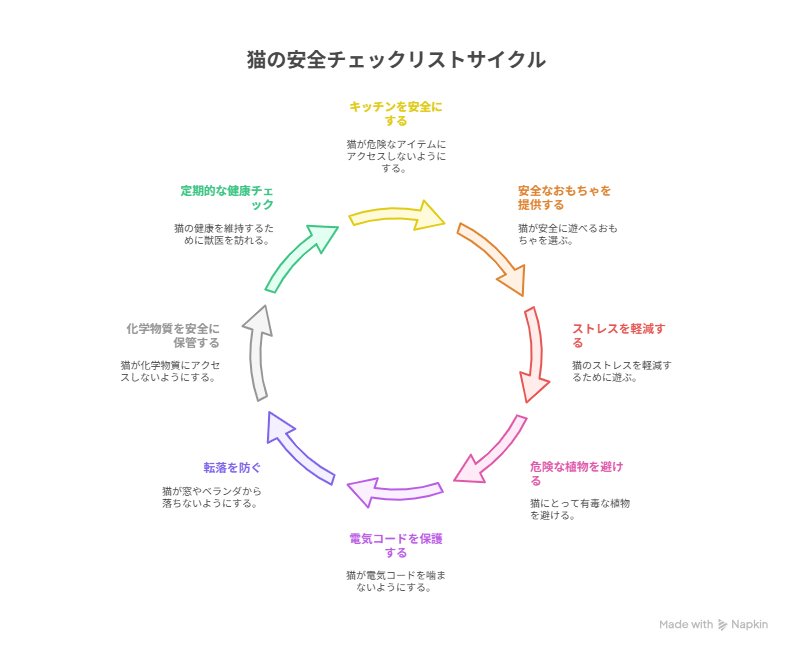

獣医師が教える誤飲の予防と注意点

猫のアルミホイル誤飲は、ほとんどの場合が飼い主が気づかないうちに起こります。

だからこそ、日頃からのちょっとした心がけで未然に防ぐことがとても大切です。

ここでは、動物病院でよくアドバイスされる家庭でできる誤飲防止対策と、猫がなぜアルミホイルに興味を持ってしまうのか、その行動心理について解説します。

誤飲のリスクを減らし、安心して愛猫と暮らすためにぜひ参考にしてください。

家庭内でできる誤飲防止対策

アルミホイルはキラキラ光り、カサカサと音がするため、猫にとってはとても魅力的なおもちゃに見えてしまいます。

だからこそ、使った後は丸めてすぐ捨てる、ゴミ箱には必ずフタを付けるなどの基本的な対策が大事です。

また、調理中にシンクや台所に放置しないことも重要。

猫は飼い主がちょっと目を離した瞬間を狙って登ることが多いため、調理の間もアルミホイルを広げたままにしないよう注意してください。

さらにおもちゃ選びも誤飲対策に直結します。

ホイル素材のおもちゃや小さすぎるボールは避け、安全基準を満たした知育おもちゃなどを活用しましょう。

猫がアルミホイルに惹かれる理由を知る

猫は狩猟本能が強く、音や光の反射に非常に敏感です。

アルミホイルはその両方を兼ね備えているため、猫にとっては狩りの対象のように感じられるのです。

また、ストレスが溜まっている猫ほど、目新しいものや動くものに強く興味を示します。

そのため、誤飲を防ぐには普段から遊びやスキンシップの時間を十分に確保し、猫の欲求を満たしてあげることがポイントです。

知育おもちゃやキャットタワーを用意することで、アルミホイルのような誤飲リスクのある物への興味を分散させることができます。

こうした工夫で、誤飲事故を大幅に減らすことが可能です。

- 猫のアルミホイル誤飲は腸閉塞など深刻なリスク

- 嘔吐や食欲不振はすぐ動物病院へ

- 症状がなくても24時間は便や元気を観察

- ゴミ管理やおもちゃ選びで誤飲を予防

- 不安があれば迷わず獣医師に相談を!