猫の噛み癖に悩んでいるとき、2匹目を迎えることで改善できるのか不安に思う方は多いです。

特に先住猫に噛み癖がある場合、新しく迎える猫との関係性やしつけ方法が気になりますよね。

この記事では、「猫 噛み 癖 2 匹 目」というキーワードに沿って、噛み癖への対処法や2匹目を迎える際の注意点を詳しく解説します。

- 猫の噛み癖の原因と改善の仕組み

- 2匹目を迎える際の相性判断と導入手順

- 多頭飼いで仲良く過ごすための工夫と環境作り

目次

猫の噛み癖は2匹目を迎えると改善するのか?

猫の噛み癖に悩むとき、2匹目を迎えることで改善するのか気になる方は多いです。

実際には、先住猫と新入り猫の関係性や噛み癖の背景によって結果が大きく変わります。

ここでは、2匹目を迎えた場合に噛み癖が悪化するケースと改善するケースをそれぞれ解説します。

先住猫の噛み癖が悪化するケース

2匹目を迎えた直後に先住猫が噛むようになることは少なくありません。

原因の多くは縄張り意識やストレスによるものです。

お気に入りの場所やトイレを新入り猫に取られたと感じると、防衛本能から本気噛みをすることもあります。

この場合は無理に接触させず、ケージ越しの慣らしや匂い交換を段階的に行うのが効果的です。

遊び相手ができて噛み癖が減るケース

一方で、2匹目を迎えることで噛み癖が自然に減るケースもあります。

特に子猫同士の場合、じゃれ合いを通じて「噛む力加減」を学び、結果として人への噛みが減少するのです。

ある家庭では、先住猫が新入り子猫に噛まれたことで「痛み」を知り、人への噛み方がソフトになったという事例があります。

このように2匹目は「学びの相手」となり、噛む意味づけを変えてくれる存在になることもあります。

猫の噛み癖への正しい対処法

猫の噛み癖は、ただ叱るだけでは改善しにくい問題です。

大切なのは「なぜ噛むのか」という原因を理解し、適切な方法で対応することです。

ここでは、子猫期からのしつけ方と、実際に噛まれたときの対応法を紹介します。

子猫期からのしつけ方

子猫は遊びの延長で噛む習性を持っています。

そのため、幼い頃から「人の手はおもちゃではない」と教えることが重要です。

例えば、噛もうとした瞬間に猫じゃらしや噛む専用のおもちゃに注意を向けさせる方法が有効です。

特に子猫は「遊び噛み」を通じて狩猟本能を満たそうとするため、手を使って遊ぶことは避けましょう。

噛まれたときの正しいリアクション

猫に噛まれた際、反射的に大きな声を出したり強く叱ったりすると逆効果になる場合があります。

代わりに「痛い!」と短く声を発し、その場からスッと離れることで、噛むと遊びが終わることを学ばせるのがポイントです。

また、無視して落ち着くのを待つことも効果的です。

噛まれた直後のリアクションが猫の学習に直結するため、家族全員で対応を統一することが成功のカギです。

2匹目を迎えるときの注意点

猫は本来単独行動を好むため、2匹目を迎えるときには慎重な準備が欠かせません。

特に先住猫にとっては、自分の領域に新しい猫が入ってくることが大きなストレスとなる場合があります。

ここでは、2匹目を迎える前に確認しておくべき相性や導入手順について解説します。

性格の相性を見極める方法

2匹目を迎える前に相性チェックを行うことが重要です。

一般的に、年齢や性格が近い猫同士の方がうまくいきやすいとされています。

性別の組み合わせでは、オス同士は縄張り争いになりやすく、オス×メスの方が受け入れやすい傾向があります。

ただし、どの組み合わせでも去勢・避妊手術を済ませておくことが前提です。

初対面のときの適切な導入手順

いきなり直接対面させるのはトラブルの原因になりやすいです。

まずは隔離スペースを用意し、新入り猫を1〜2週間は別室で過ごさせましょう。

「猫の頭数+1」のトイレを用意し、食器や寝床も完全に分けて準備することが推奨されています。

その後は匂い交換、ケージ越しの対面、短時間の直接対面というステップを経て、徐々に慣れさせていきます。

先住猫を常に優先し、餌や遊びは必ず先住猫から与えることで安心感を守ることができます。

噛み癖がある猫と2匹目が仲良くなるためにできる工夫

噛み癖のある猫と2匹目の猫を仲良くさせるには、環境づくりと遊びの工夫が欠かせません。

猫は本来単独行動を好むため、最初から仲良くなるとは限らず、焦らず段階を踏む姿勢が大切です。

ここでは、ストレスを減らす環境作りと、遊びを通じた工夫について具体的に紹介します。

ストレスを減らす環境作り

まず意識したいのはパーソナルスペースの確保です。

トイレや餌皿は「猫の数+1」が理想とされ、それぞれが安心して使える場所に配置しましょう。

隠れられるキャットタワーの上段や小部屋を作っておくと、猫は安心感を得やすくなります。

また、フェロモン製剤を活用することで、猫同士の緊張を和らげる効果も期待できます。

おもちゃや遊びでエネルギーを発散させる

噛み癖がある猫の場合、遊びで噛む欲求を発散させることが効果的です。

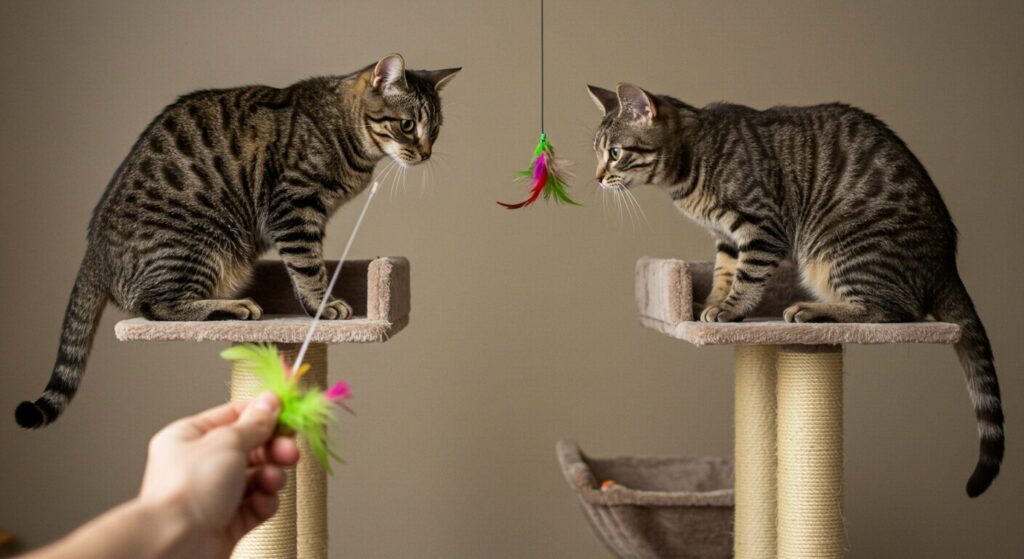

猫じゃらしやボールなど、2匹が同時に遊べるおもちゃを使えば、追いかけっこや共同遊びが自然に生まれます。

特に、飼い主が真ん中に入って遊ぶことで「一緒にいると楽しい」という印象を与えやすくなります。

遊びが噛み癖の矯正と猫同士の関係構築を同時に進める鍵となるのです。

猫の噛み癖と2匹目を迎える際のまとめ

猫の噛み癖と2匹目の迎え入れは、多くの飼い主さんが悩むテーマです。

しかし、原因を正しく理解し、段階的に対応することで、猫同士が仲良く共生できる可能性は十分にあります。

ここまでの内容を整理し、改めて押さえておきたいポイントをまとめます。

まず、猫の噛み癖は「遊び」「ストレス」「縄張り意識」など、理由が必ず存在します。

そのため、叱るのではなく、おもちゃで誘導したり環境を整えたりすることが最も効果的です。

また、噛み癖は2匹目を迎えることで改善することもあれば、逆に悪化することもあります。

2匹目を迎える際は、相性の見極め・隔離スペースの確保・段階的な導入が不可欠です。

そして、先住猫を常に優先し、安心感を与えることでトラブルを最小限に抑えられます。

「猫同士が仲良くなるには時間がかかる」という前提を持ち、焦らず見守る姿勢が成功のカギです。

最終的に、猫の噛み癖や多頭飼いの成否は、飼い主の観察力と工夫次第です。

環境づくりや遊びを通じて信頼関係を深めれば、噛み癖の改善と猫同士の絆形成は同時に進んでいきます。

「無理をさせず、楽しく学ばせる」ことこそが、多頭飼いを成功させる最大のポイントです。

- 猫の噛み癖は遊び・ストレス・縄張り意識が原因

- 2匹目を迎えると改善する場合も悪化する場合もある

- 噛み癖対策は「叱る」よりもおもちゃや環境作りが有効

- 2匹目を迎える際は相性・隔離スペース・段階的導入が必須

- 先住猫を優先し安心感を与えることが成功のカギ

- 遊びや隠れ場所の工夫で仲良くなれる可能性が高まる

- 焦らず観察しながら信頼関係を築くことが重要