猫がビニールを食べたけれど元気そう…。でも「このまま様子見して大丈夫かな?」と不安になりますよね。

猫 ビニール 食べた 元気という状況は、多くの飼い主が一度は経験する悩みです。

元気そうに見えても、ビニールは体内で消化されないため、腸閉塞や嘔吐、元気消失などのリスクが潜んでいます。

この記事では、猫がビニールを食べた後のリスクや見逃しがちな症状、対処法、そして再発を防ぐための予防策まで詳しく解説。

愛猫の健康を守るために、どの段階でどう行動すべきかを具体的にお伝えします。

この記事で得られる情報

- 猫がビニールを食べる原因とその心理

- 元気そうな猫に隠された誤飲の危険な症状

- 家庭でできる対処法と再発防止策

目次

猫がビニールを食べる理由とは?癖や習性から考える誤飲の原因

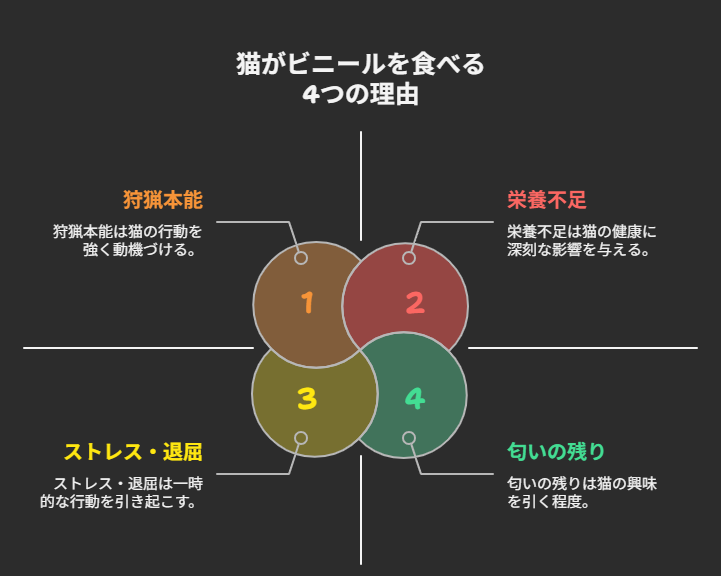

猫がビニールを食べる4つの理由を解説(イメージ画像)

猫がビニールを食べてしまう行動には、さまざまな理由が考えられます。

本能的な習性やストレス、栄養不足など、猫の行動の背景を理解することで、誤飲を防ぐ手助けになります。

ここでは、猫がビニールを食べる主な原因について詳しく解説します。

1. 狩猟本能によるもの

猫は狩猟本能が強く、動くものや音に敏感に反応します。

ビニール袋のカサカサという音や動きが、獲物の動きを連想させ、興味を引くことがあります。

このような刺激が、ビニールを噛んだり食べたりする行動につながることがあります。

2. 食べ物の匂いが残っている

ビニール袋に食べ物の匂いが残っていると、猫はそれを食べ物と勘違いしてしまうことがあります。

特に魚や肉などの匂いが強いものが入っていたビニールは、猫の興味を引きやすいです。

このような場合、ビニールを舐めたり噛んだりする行動が見られることがあります。

3. ストレスや退屈からくる行動

猫はストレスや退屈を感じると、異常な行動をとることがあります。

ビニールを噛む、食べるといった行動は、ストレス解消や暇つぶしの一環として行われることがあります。

このような行動が見られる場合は、猫の生活環境や遊びの機会を見直すことが重要です。

4. 栄養不足や健康問題

猫が特定の栄養素を求めて、ビニールなどの異物を食べることがあります。

また、消化器系の問題や寄生虫感染などが原因で、異常な食欲が現れることもあります。

このような場合は、獣医師の診察を受けることをおすすめします。

猫がビニールを食べた後に見られる症状とは?時間ごとの変化に要注意!

誤飲後の症状チェック・タイムラインを解説(イメージ画像)

猫がビニールを食べた直後、元気そうに見えることは珍しくありません。

しかし、時間が経つごとに体内で問題が進行し、深刻な症状が現れることがあります。

猫は体調の異常を隠す動物であるため、飼い主が小さな異変に気づくことが大切です。

ここでは、時間の経過とともに現れる代表的な症状を段階ごとに整理して解説します。

1. 食べてから数時間以内:見た目には異常がない

多くの場合、猫はビニールを食べた直後に元気そうに見えます。

しかしこれは、まだ症状が出ていないだけで、体内では問題が進行している可能性があります。

この段階では、食べた量・ビニールの形状などの情報を記録しておきましょう。

2. 6〜12時間後:嘔吐や食欲不振が始まることも

ビニールが胃にとどまることで嘔吐や食欲不振が見られることがあります。

食事の減少や、水の摂取量が減った場合は要注意です。

猫が吐いた内容物や便の状態もチェックしておきましょう。

3. 12〜24時間後:排便の異常・動きが鈍くなる

腸にビニールが詰まり始めると、便が出なくなる・極端に細くなるなどの異常が見られます。

猫がいつもと違って静かにじっとしている・触られるのを嫌がるなどの行動も、体内異常のサインです。

4. 24時間以降:元気消失・緊急性の高い症状

元気がない・ぐったりする・嘔吐が繰り返されるといった症状が出た場合は、すぐに動物病院へ。

これは腸閉塞や胃穿孔の危険がある緊急事態の可能性があります。

「様子見でいいのか」と悩むよりも、早めに受診する方が安全です。

猫がビニールを食べたときの応急処置と初期対応|してはいけないNG行動も解説!

猫がビニールを食べたときの応急処置と初期対応を解説(イメージ画像)

猫がビニールを食べたことに気づいたとき、まず何をすべきか悩みますよね。

元気そうに見えても、誤った対応をすると命に関わることもあります。

ここでは、家庭で今すぐできる応急処置と絶対に避けるべきNG行動について、わかりやすく解説します。

1. 家庭で今すぐできること

猫の様子を冷静に観察し、次のようなポイントをメモしましょう:

- どのくらいの量・どんな形状のビニールを食べたか?

- 食べた時刻や状況は?

- 嘔吐、便、食欲、行動に異常があるか?

獣医師に連絡する際に、これらの情報があると迅速で的確な診察につながります。

2. 絶対にやってはいけない対応

猫の口からビニールの端が見えていても、絶対に引っ張らないでください!

体内で絡まっていた場合、食道や腸を傷つける危険があります。

また、無理に吐かせる行為も重大な事故を引き起こすリスクがあるため避けましょう。

3. 動物病院に相談すべき判断基準

次のような症状が見られたら、すぐに動物病院へ連絡してください:

- 何度も嘔吐している

- 食欲がまったくない

- 便が出ない、または血便や下痢がある

- ぐったりして元気がない

病院では、ビニールの種類や量、猫の状態などを詳しく伝えると、診察がスムーズに進みます。

猫がビニールを食べないようにする予防策|環境整備と代替遊びで誤飲を防ぐ!

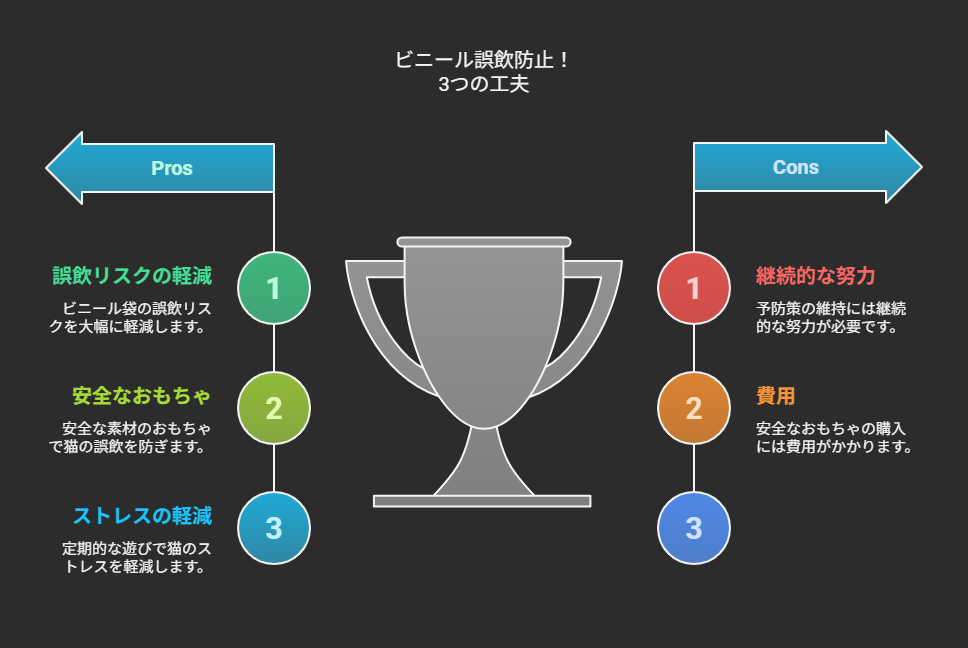

ビニール誤飲防止!3つの工夫を解説(イメージ画像)

猫がビニールを食べてしまう原因がわかったら、次は再発を防ぐための対策を考えましょう。

日常生活の中にある「ビニールの危険」を排除し、猫の興味を安全な方向に向けることがポイントです。

ここでは、家庭で簡単にできる誤飲予防の工夫を紹介します。

1. ビニール製品は必ず猫の手が届かない場所へ

スーパーのレジ袋やラッピング用のビニールリボンなど、誤飲しやすいアイテムは意外と多くあります。

これらはフタ付きの収納ケースや高い棚などにしまい、猫が物理的に触れられない環境を作りましょう。

2. ビニールの代わりに安全なおもちゃを用意

猫がビニールを噛む理由のひとつに「音や感触の好み」があります。

それをカバーするために、噛んでも安全なおもちゃを与えることが効果的です。

- シリコン製や布製の猫用おもちゃ

- キャットニップ入りのぬいぐるみ

- 羽根付きや鈴入りのじゃらしタイプ

安全なおもちゃで興味の対象を切り替えることが大切です。

3. ストレス軽減と退屈対策で誤飲を予防

猫の異常行動の多くはストレスや退屈が原因です。

ビニール誤飲もその一環である可能性があるため、日頃から以下の工夫をしましょう:

- 猫が遊べる時間を1日15分以上確保

- フェロモンスプレーや隠れ家でリラックス環境を演出

- お留守番時には知育おもちゃを活用して暇つぶし

ビニールを食べない習慣を作るには、「興味のすり替え」と「刺激の提供」がカギです。

実際の体験談に学ぶ!ビニール誤飲後に見られた症状と対処例

実際の体験談に学ぶ!ビニール誤飲後に見られた症状と対処例を解説(イメージ画像)

「猫がビニールを食べたけど、元気そうだったから様子を見た」というケースは少なくありません。

しかし実際には、時間が経ってから症状が出たり、想像以上に深刻な状態になった事例も多くあります。

ここでは、SNSや飼い主さんの声から集めたリアルな体験談を紹介し、行動の参考にしていただきます。

1. 嘔吐と元気消失で緊急受診したAさんの例

「愛猫が夜にビニールを噛んでいたのを見たけど、元気だったので寝てしまった。

翌朝になると何度も嘔吐し、明らかに元気がなくグッタリしていました。

すぐに動物病院に行ったところ、胃にビニールが詰まり内視鏡で取り出す処置を受けました。

元気そうでも放置してはいけないと痛感しました。」

2. 排便異常から発覚したBさんのケース

「いつもは毎日出ていた便が、2日間全く出なくて心配になり病院へ。

レントゲンで腸にビニールらしき異物が詰まっていると診断されました。

内科的な処置で済みましたが、便のチェックも重要だと学びました。」

3. SNSで共有されていた「ラッピングリボン」の危険性

「猫がプレゼントのリボンを飲み込んでしまい、緊急手術になりました。

腸に絡まり開腹手術になったときは本当に怖かったです。」

ラッピング系の細長いビニール製品は特に危険なので、見える場所には絶対に置かないようにしましょう。

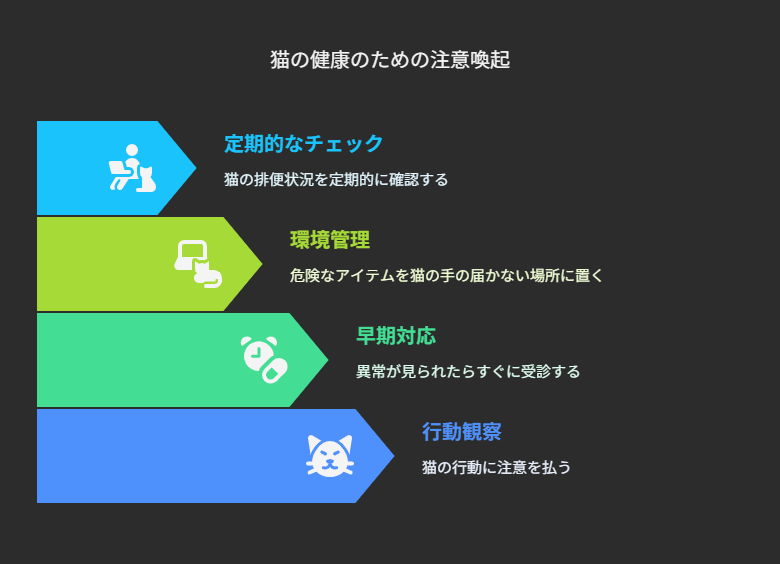

- 猫がビニールを食べる原因は本能やストレスなど多岐にわたる

- 元気そうに見えても症状が遅れて現れる可能性がある

- 誤飲に気づいたら早めに対処し、再発防止策を実践することが重要